Fotografie aus dem Ruhrgebiet: Nostalgie in Krisenzeiten | ABC-Z

Das „Pixelprojekt“ versteht sich als visuelles Gedächtnis des Ruhrgebiets. Die neu aufgenommenen Arbeiten sind jetzt zu sehen.

Als stetig wachsendes fotografisches Gedächtnis des Ruhrgebiets verstand sich das Pixelprojekt Ruhrgebiet bereits zu seiner Gründung vor rund 20 Jahren. Die Idee: Die Aufnahmen professioneller Fotograf:innen archivieren und so im Internet auf Dauer zugänglich machen, was nach Ausstellungen und Projekten üblicherweise in irgendwelchen Kisten und Mappen verschwindet. Mit Erfolg, kann man heute sagen. Inzwischen umfasst die Sammlung 635 Fotoserien von insgesamt 381 Fotograf:innen – in mehr als 10.000 Einzelbildern. Die Neuzugänge, von denen auf diesen Seiten hier eine Auswahl zu sehen ist, werden dabei regelmäßig in eigenen Ausstellungen präsentiert.

Kuratiert werden diese Arbeiten von einer Fachjury. Bewerben tun sich neben wenigen Amateur:innen und Studierenden immer wieder auch international bekannte Fotograf:innen, um ihren je eigenen Blick aufs Ruhrgebiet zur Diskussion zu stellen. Das wesentliche Stichwort hier lautet: Autor:innenfotografie. Bilderserien also, nach deren Motiven die Fotografierenden selbst gesucht haben – die statt bloß urbane Landschaften und Straßenzüge zu dokumentieren, immer auch eine subjektive Perspektive auf gesellschaftliche Zusammenhänge entwickeln. Und das ganz besonders in der Stadt. Zum Vergleich: Während die Rubrik „Landschaft und Ökologie“ online 98 Serien umfasst, gibt es über „Stadt und Architektur“ 266.

Bemerkenswert ist übrigens, dass Pixelprojekt-Initiator (und bis heute auch -juror) Peter Liedtke schon 2005 im taz-Interview beklagte, wie wenig Zukunft in den Bewerbungen stecke: dass Fotograf:innen also offenbar mehr Interesse an den finsteren Seiten des Strukturwandels entwickeln als an der regionalen Innovationskraft.

Foto:

Karl-Heinz Tobias

Foto:

Lukas Staab

Foto:

Jörg Winde

Foto:

Alexander Lackmann

Foto:

Havva Ayvalik

Foto:

Gerald Hänel + Udo Thomas/GARP

Foto:

Uwe Bedenbecker

Wirklich verwunderlich ist das nicht. Als die Pläne zum Pixelprojekt in 2002 langsam konkret wurden, war der Zusammenbruch im Ruhrgebiet noch greifbarer und unmittelbarer als heute. Bergbau und Stahlindustrie hatten historische Tiefstände erreicht und anders als bei den Krisen früherer Jahrzehnte war kein Ersatz in Sicht. Tatsächlich geht der Bergbau im Ruhrgebiet seit hundert Jahren zurück, nur sprangen früher eben Elektronik, Chemie- und Automobilindustrie in die Bresche.

Heute ist das Ruhrgebiet in Sachen Arbeitslosigkeit immer noch deutschlandweit vorne: 10 Prozent im regionalen Durchschnitt, in Gelsenkirchen sind es sogar 14,8. Das sind Zahlen, die sich auch in vielen Pixelprojekt-Serien niederschlagen: Stillgelegte Industriekolosse finden sich neben überwucherten Gleisen oder historischen Szenen aus Betrieben, die es längst nicht mehr gibt.

Pixelprojekt Ruhrgebiet. Neuaufnahmen 2024/2025: Die Ausstellung ist noch bis 14. November 2025 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen zu sehen. Online ist das Archiv unter www.pixelprojekt-ruhrgebiet.de zu finden.

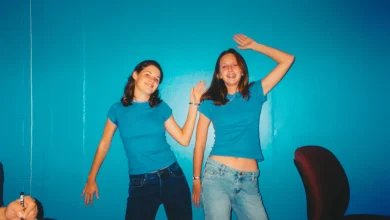

Nur ist die Geschichte damit eben nicht vorbei. Denn tatsächlich sind in den jüngeren Jahrgängen inzwischen auch ganz andere Töne zu vernehmen. Insbesondere in der Porträtfotografie, die sich inzwischen zum Kontrastprogramm zu den ja tatsächlich zwar ebenfalls beeindruckenden, aber oft auch arg trostlosen Straßenbildern ausgewachsen hat. Das Leben geht weiter, könnte so eine Art (Zwischen-)Fazit sein nach zwei Jahrzehnten Pixelprojekt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei!

Jetzt unterstützen