„Wollen wir die Menschheit oder den Krieg abwickeln?“ – Gesellschaft | ABC-Z

Die Zeiten waren noch nie leicht für Menschen, die das Wort gegen Militarismus und Rüstung erhoben. Aber es gab immer wieder historische Momente, in denen die Sehnsucht nach Frieden hervorbrach wie ein menschliches Grundbedürfnis. Bertha von Suttner hat 1889 ihren Roman „Die Waffen nieder!“ veröffentlicht, sie hat ihn, genau genommen, gegen alle Skepsis von Verlegern an die Öffentlichkeit gebracht, die einen friedensbewegten Roman in einem Militärstaat für nicht sonderlich erfolgsträchtig hielten. Nun, das Buch wurde ein Bestseller, der 37 Auflagen in anderthalb Jahrzehnten erreichte und in mehr als 15 Sprachen übersetzt wurde.

Für die Verbreitung des Friedensgedankens habe es so viel getan wie Harriet Beecher Stowes „Onkel Toms Hütte“ für die Abschaffung der Sklaverei, schreibt Suttners Biografin Brigitte Hamann. „Nicht ich bin auf die Idee, sondern die Idee ist über mich gekommen“, erinnerte sich Suttner später: „Trifft einer zufällig den Ausdruck der Idee, die in der Luft schwebt, die in unzähligen Köpfen als Überzeugung, in unzähligen Herzen als Sehnsucht schlummert, dann schlägt sein Buch ein.“

Die Friedensidee schwebte in der Tat schon ein paar Jahrzehnte in der Luft, allerdings zunächst weder in Deutschland, wo der Roman zuerst erschien, noch in Österreich, wo Suttner damals lebte. Die erste Friedensbewegung bildete sich im Jahr 1814 an der amerikanischen Ostküste. Den Menschen steckte noch der soeben beendete Krieg mit England in den Knochen und die Sorge vor weiterer Militarisierung. „Es gibt nichts in der Natur des Menschengeschlechts, was den Krieg notwendig und unvermeidlich macht, nichts, was die Menschen ihm zuneigen lässt, kann nicht durch die Kraft der Erziehung überwunden werden“, hieß es in einem Manifest von 1814.

Nach der gescheiterten Revolution von 1848 ließ das Engagement für den Frieden nach

Im selben Jahr gründete sich die „Massachusetts Peace Society“, bald griff die Bewegung auf New York und weitere Städte über. Getragen wurde sie von einem aufgeklärten Mittelstand, der sich zugleich für Schulreformen, die Beseitigung der Sklaverei und das Frauenwahlrecht starkmachte. Kaufleute, Anwälte, Reeder – Menschen, die wussten, dass friedliche Verhältnisse Handel und Wohlstand förderten. Auch in London entstand 1816 eine Friedensgesellschaft, in Genf 1830, in Paris 1841. Die ersten internationalen Friedenskongresse fanden in den Jahren der 48er-Revolution statt – nach deren Scheitern das Engagement freilich nachließ.

Im deutschsprachigen Raum kam der Pazifismus nur mühsam voran, das liberale Bürgertum war eher auf nationale Einheit gepolt, die schließlich unter Preußens Führung durch die Kriege gegen Österreich 1866 und Frankreich 1870/71 von oben erreicht wurde. Zaghafte Anfänge gab es in Frankfurt und anderswo, aber noch in den 1880er-Jahren ließ sich nicht ahnen, welchen Boom Suttners Roman auslösen sollte.

Der Krieg ist ein Ungeheuer

Das Buch war auf eine Epoche getroffen, in der Kaiser Wilhelm II. gerade die Macht in Deutschland übernommen hatte, kein Diplomat wie zuvor der erfahrene Kanzler Otto von Bismarck, sondern ein Militarist, der den Konflikt mit dem Erzfeind Frankreich schürte. Auch auf dem Balkan nahmen die Spannungen zu, dort standen sich Österreich-Ungarn und Russland gegenüber. „Die Angst vor einem großen Krieg ging um, und die Warnungen Suttners vor dem Ungeheuer Militarismus stellten keinen Einzelfall dar“, so Biografin Hamann.

Dass der Krieg ein Ungeheuer mit nicht gekannter Zerstörungskraft ist, diese Lektion hatte die böhmische Gräfin Kinsky, als die Suttner 1843 in Prag in eine Soldatenfamilie hineingeboren worden war, von jemandem gelernt, der das Ungeheuer selbst genährt hatte. Als junge Frau lernte sie Alfred Nobel kennen, den Erfinder des Dynamits – im Herzen ein Kriegsgegner, der ihr lebenslanger Freund und Förderer bleiben sollte. Der reich gewordene Chemiker und die stets um Geld kämpfende Aktivistin teilten eine Erkenntnis: dass moderne Waffentechnik neue Dimensionen des Tötens mit sich bringe. Sie schrieb: „In einem künftigen europäischen Krieg konnte das gleiche Quantum von Tötung, Verwüstung und Verwilderung angehäuft werden wie solche in hundert Schlachten des Altertums nicht enthalten waren.“

Es war die Zeit, in der der Begriff Pazifismus sich überhaupt erst etablierte. In die Welt gesetzt hatte ihn 1901 der französische Jurist und Friedensaktivist Émile Arnaud. Allerdings war Pazifismus schon damals ein unscharfer Begriff und ist es bis heute geblieben. In der religiösen Version der Quäker meinte er die kategorische Ablehnung: „Allen Krieg und Streit sowie Kampf mit äußeren, verletzenden Waffen, gleich zu welchem Zweck und unter welchem Vorwand, lehnen wir entschieden ab“, hieß es 1661 in einer feierlichen Erklärung der Quäker gegenüber dem englischen König.

Acht Versionen von Pazifismus

Nicht minder grundsätzlich war Leo Tolstois radikale Utopie einer gewalt- und herrschaftsfreien Gesellschaft. Sogar gewaltsamen Widerstand gegen staatliche Repression lehnte der Schriftsteller ab. Acht Versionen von Pazifismus hat der Philosoph Max Scheler identifiziert: heroisch-individualistisch, christlich, ökonomisch-liberal; marxistisch-kommunistisch, kapitalistisch-bourgeois und kulturell-kosmopolitisch. Dazu einen Rechtspazifismus sowie einen imperialistischen Weltreichpazifismus – Frieden durch Macht.

Vertreter des bürgerlichen Rechtspazifismus setzten ihre Hoffnung auf eine Friedensordnung, also auf verbindliche Regeln – und damit auf die Erste Haager Friedenskonferenz, die vom 18. Mai bis zum 29. Juni 1899 tagte. Die wichtigsten Friedenskämpfer waren nach Den Haag gereist, Bertha von Suttner, der spätere Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried, Johann von Bloch und Jakob Alexandrowitsch Nowikow aus Russland, William Thomas Stead aus England. Als Erfolg kann man wohl verbuchen, dass die Konferenz überhaupt stattfand – auch wenn die Ergebnisse hinter den Zielen der Pazifisten zurückblieben. Immerhin wurde eine Konvention zur friedlichen Schlichtung internationaler Konflikte unterzeichnet. Ein kleiner Sieg für Suttners Idee der Einsetzung eines internationalen Schiedsgerichts.

„Zum Angriff auf andere Nationen nicht zu verwenden“

Bis zur zweiten Haager Friedenskonferenz im Jahr 1907 waren die Rüstungsausgaben aber schon um 50 Prozent gestiegen. „Konferenzen zur Konsolidierung des Krieges“, kommentierte Suttner sarkastisch. 1905 hatte sie den von ihrem inzwischen gestorbenen Freund gestifteten Friedensnobelpreis gewonnen. Doch die Bewegung hatte an Schwung verloren, der Frieden befand sich auf der Verliererseite. Am 21. Juni 1914 starb Bertha von Suttner, sieben Tage später wurde in Sarajevo der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand erschossen. Einen Monat später befand sich die Welt im Krieg.

Der Erste Weltkrieg war auch für eine andere Friedenskraft eine Zäsur. Die Arbeiterbewegung hatte den Frieden zunächst nicht auf der Agenda, aber mit den Wahlerfolgen der Sozialdemokraten nahm auch ihre Kritik am preußischen Militarismus zu. „Dem Militarismus keinen Mann und keinen Groschen“, mit dieser Parole August Bebels war die SPD 1887 in den Wahlkampf gezogen. Das war freilich kein kategorisches Nein zum Militär, die Partei plädierte für die Schaffung eines Volksheers – ausschließlich zur Verteidigung: „Zum Angriff auf andere Nationen nicht zu verwenden und folglich eine Bürgschaft des Friedens.“

Doch die Spannungen wuchsen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Tapfer erhob der erste Internationale Sozialistenkongress auf deutschem Boden 1907 die Forderung, mit allen Mitteln „den Ausbruch des Krieges zu verhindern“. Und noch am 25. Juli 1914 rief der SPD-Vorstand zu Massendemonstrationen gegen das „verbrecherische Treiben der Kriegshetzer“ auf. Doch wenige Tage später – Deutschland hatte Russland und Frankreich den Krieg erklärt – wollte die SPD-Fraktion im Reichstag zu ihrem „Vaterland“ stehen; sie stimmte den Kriegskrediten zu.

„Wir steuern auf ein grauenhaftes, unausweichliches Schicksal zu.“

Deutlich hellsichtiger als die SPD sah damals ein britischer Philosoph voraus, was der Krieg bringen würde. „Wir steuern auf ein grauenhaftes, unausweichliches Schicksal zu, dem sich keiner entziehen kann“, schrieb am 31. Juli 1914 Bertrand Russell. „Ich habe immer gehofft, dass wir in Europa lange genug Frieden halten könnten, bis jedem klar wäre, dass Krieg nichts anderes als Wahnsinn ist.“ Krieg als Wahnsinn: Es war nicht Moral, es war schlichte Vernunft, die der britische Intellektuelle gegen militärische Gewalt ins Feld führte – die Erkenntnis, dass moderne Kriege unbeherrschbar werden. Der Krieg gegen Nazi-Deutschland werde ungeheuerliches Leid über die Welt bringen – das schrieb er 1938, kurz vor dem nächsten Krieg. „Selbst wenn wir siegen sollten, werden wir nach dem Krieg – so meine Sorge – genau so wahnsinnig sein, wie Hitler ist.“

Doch gerade in der Person von Russell zeigte sich, wie schwer eine absolut gesetzte Absage an militärische Gewalt für einen Pazifisten durchzuhalten war, der sich dem Wohl des Gemeinwesens verpflichtet sah und nicht dem individuellen Seelenheil. Als die nazideutsche Barbarei immer deutlicher wurde, rückte er 1940 von seinem kategorischen Nein ab und propagierte einen „relativen“ Pazifismus – mit kriegerischen Interventionen als letztem Mittel.

„Wollen wir die Menschheit oder den Krieg abschaffen?“

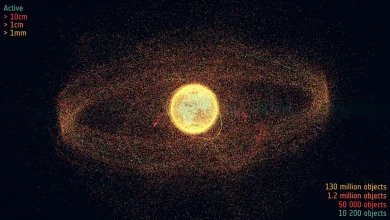

Doch auch damit blieb er letztlich bei seiner Linie: Pazifismus ist eine Frage der Vernunft. Oder besser: des Überlebens der Spezies Mensch. 1955 verfasste Russell gemeinsam mit Albert Einstein einen Aufruf zur Abrüstung, ausgelöst durch die wechselseitige Bedrohung der Blöcke mit Atomwaffen. Es stelle sich eine Frage von unausweichlicher Grauenhaftigkeit: „Wollen wir die Menschheit oder den Krieg abschaffen?“

Dieser Nuklearpazifismus, wie man ihn später nannte, sollte auch in der jungen Bundesrepublik eine Rolle spielen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Friedensbewegung ihren ersten Schub durch die Diskussion über die Aufstellung taktischer Atomwaffen in Westeuropa. Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte solche Waffen als „Weiterentwicklung der Artillerie“ verharmlost, was den Widerspruch einer Gruppe namhafter Naturwissenschaftler provozierte: Die „Göttinger Achtzehn“ warnten 1957 vor einer atomaren Bewaffnung, der „Kampf dem Atomtod“ begann, die Menschen zu bewegen. Der deutsche Pazifismus hatte ein Thema.

Bei Schneematsch und Kälte starteten am Karfreitag des Jahres 1960 etwa 20 Demonstranten ihren Marsch zum Nato-Truppenübungsplatz Bergen-Hohne in der Lüneburger Heide. Der Pfarrer gab gute Worte mit auf den Weg. Auch in Bremen, Hamburg und Hannover brachen die Protestierenden zum Sternmarsch auf. „Unser Widerstand wird wachsen“ stand auf einem Transparent, und so war es. Am Ostermontag kamen rund 1000 Menschen zur Abschlusskundgebung. Acht Jahre später waren es 300 000.

Die Ostermärsche hatten tatsächlich den Charakter einer breiten Bewegung, die sich aus sich selbst speiste. Für den Frieden auf die Straße zu gehen, wurde für ein paar Jahre zu einer Massenbewegung. Allerdings änderten sich die Inhalte im Laufe der Jahre, der Vietnamkrieg kam hinzu, die Notstandsgesetze, zudem setzte die Studentenbewegung ganz andere Themen. Die anfangs so klare und damit emotional zugkräftige Ausrichtung auf die nukleare Bewaffnung wurde diffuser, der Protest suchte sich neue Ziele. Die Friedensbewegung verebbte.

Aber die Ängste waren nicht verschwunden. 1979 sorgte ausgerechnet der SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt für den nächsten Boom der Friedensbewegung. Der sogenannte Nato-Doppelbeschluss sollte für eine Modernisierung des Waffenarsenals sorgen; Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II sollten in Deutschland stationiert werden, weil die Sowjetunion vergleichbare SS-20 auf Westeuropa gerichtet hatte.

Ein kollektives Gefühl moralischer Eindeutigkeit

Es war, als hätten die Friedensfreunde auf dieses Thema gewartet. Friedensinitiativen und Kirchen, SPD-Linke und orthodoxe Marxisten, vereinzelte Freidemokraten und ganz vorn natürlich die frisch gegründeten Grünen richteten sich auf das neue Ziel aus wie Eisenfeilspäne auf den Magneten. Der Ex-General Gert Bastian hatte die Ziele in seinem „Krefelder Appell“ zusammengefasst, vier Millionen unterschrieben. Die Ostermärsche erhielten neuen Zulauf. Und im Oktober 1981 demonstrierten 300 000 Friedensbewegte im Bonner Hofgarten. Im Jahr darauf folgte eine Kundgebung in den Bonner Rheinwiesen: „Aufstehen! Für den Frieden!“ Wieder mehrere Hunderttausend. Im Oktober 1983 wiederholte sich der Protest an vielen Orten, zwischen Ulm und Stuttgart bildete sich eine Menschenkette, 108 Kilometer lang. Bundesweit zählte man weit mehr als eine Million Teilnehmer.

Die Raketenstationierung war wirkmächtig als Projektionsfläche für die Friedensbewegung. Neue Raketen gegen die Sowjetunion aufzustellen: Das war in den Augen von Millionen Menschen ein unverantwortlicher Beitrag zur Erhöhung der Kriegsgefahr. Der Nato-Doppelbeschluss löste ein kollektives Gefühl moralischer Eindeutigkeit aus – und einen beispiellosen Mobilierungsschub.

Historisch mag man bezweifeln, dass die Bewegung recht hatte. Wahrscheinlich waren die Mittelstreckenraketen sogar ein entscheidender Trumpf für die erfolgreichen Abrüstungsverhandlungen der späten 80er-Jahre, als die Waffen beider Seiten abgezogen wurden. Aber Massenbewegungen folgen nie politisch-taktischen Strategieüberlegungen, sondern starken emotionalen Botschaften.

Es sollte der letzte große Auftritt einer gesamtgesellschaftlichen Friedensbewegung sein. Zwar löste der Irakkrieg der USA 2003 noch einmal breiten Protest aus. Und auch die Ostermärsche sind geblieben, 2019 verzeichneten sie noch einmal einen leichten Zuwachs, bevor die Pandemie das Demonstrationswesen vorerst stoppte.

Darf man wirklich gegen Waffen sein, wenn Selbstverteidigung das Gebot der Stunde ist?

Warum aber gehen ausgerechnet in den kriegerischen Zeiten der 2020er-Jahre so wenige Menschen für den Frieden auf die Straße? Der Blick auf die zugkräftigen Friedensthemen der Geschichte gibt die Antwort. Spätestens mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind Friedensfragen zu ambivalent für den Massenprotest geworden – zu komplex für eindeutige emotionale Botschaften. Darf man wirklich gegen Waffen sein, wenn Selbstverteidigung das Gebot der Stunde ist?

Was also bleibt vom Pazifismus? Die bürgerlich-liberalen Ideen einer verbindlichen Friedensordnung haben ihre Spuren im internationalen Institutionengefüge hinterlassen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund gegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden die Vereinten Nationen. Angriffskrieg ist nach den Regeln des Völkerrechts prinzipiell geächtet, internationale Gerichtshöfe haben sich etabliert. Gewiss, die Realität in der Ukraine und in Gaza ist eine andere. Aber es hat sich ein Verständnis darüber herausgebildet, was Recht und was Unrecht ist. Der Angriffskrieg Russlands ist Unrecht. Und Israels anfangs legitime Selbstverteidigung ist ebenfalls in Unrecht umgeschlagen. Dahinter wird die Geschichte nicht mehr zurückgehen.