Wie wirkt ich sich der Klimawandel auf die Hurrikan-Saison 2025 aus? | ABC-Z

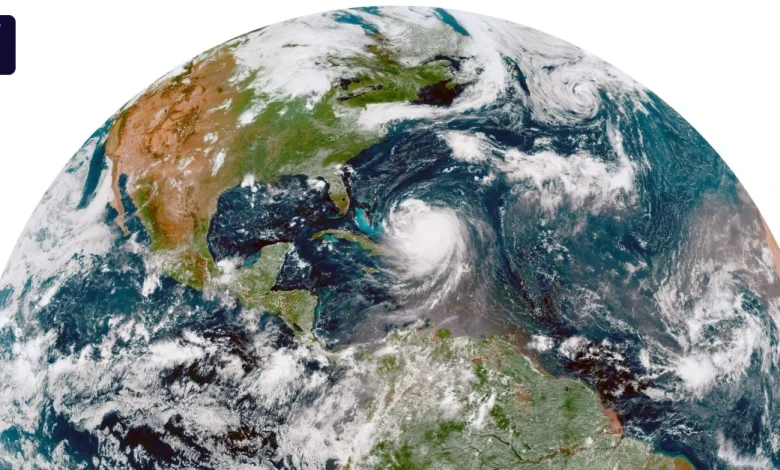

Der Höhepunkt der diesjährigen Hurrikan-Saison zwischen Nordamerika und Europa war, wollte man es in den Kategorien vieler Kommentatoren in sozialen Medien beschreiben, ein Flop. Bis zu diesem Zeitpunkt, Mitte September, war die Liste auffallend kurz. Im Atlantik war im August ein einziger Hurrikan aufgetaucht, „Erin“ – und genauso schnell wieder vergessen, weil er die Küsten nur streifte. Dazu kamen ein halbes Dutzend tropischer Tiefs und ebenso viele tropische Stürme. Alles nicht vergleichbar mit den gefürchteten Hurrikanen, die bei Windgeschwindigkeiten von gut 120 Kilometern die Stunde anfangen und wie „Erin“ manchmal Spitzen von mehr als 300 Kilometern die Stunde erreichen können.

Wie vergleichsweise ruhig es diesmal über dem Atlantik und dem angrenzen Golf von Mexiko war, hat viele überrascht. Angekündigt wurde von der zuständigen US-Behörde Ende Mai eine „überdurchschnittliche“ Hurrikan-Saison: zwischen 13 und 19 Stürme und Hurrikane, die stark genug sein sollten, einen Namen zu bekommen, darunter mindestens sechs bis zehn mit Hurrikan-Stärke. „Gabrielle“, ein Tief, das sich seit wenigen Tagen im Ostatlantik aufbaut, wäre aber erst der siebte Sturm mit Namen.

Nun zieht sich die Hurrikan-Saison im Atlantik üblicherweise zwar bis in den November hinein, aber so „leblos“, wie es der eine oder andere Meteorologe kommentierte, hatte die tropische Sturmsaison keiner erwartet. Nicht mit der Vorgeschichte: Die Weltmeere und insbesondere der Nordatlantik und Nordpazifik haben mit seit Monaten andauernden Extremhitzewellen ihren Platz in den Klimastatistiken sicher, die krassen Anomalien in den Ozeantemperaturen der Nordhemisphäre beschäftigen die Fachleute immer mehr. In den Meeren ist eine gigantische Hitze gespeichert. Mit Kollateralschäden, die kaum abzusehen sind. Seien es Massensterben der häufigen Einzelleralgen und enorm wichtigen Sauerstoffspender, Prochlorococcus, über die jüngst in „Nature Microbiology“ berichtet wurde, oder über das Siechtum von Korallenriffen.

Für tropische Wirbelstürme wie die atlantischen Hurrikane oder Taifune, wie sie im Westpazifik jenseits der Datumsgrenze genannt werden, wird oft mit Blick auf die Erhitzung etwas Ähnliches, Umwälzendes erwartet: katastrophale Veränderungen nämlich. Tatsächlich speisen tropische Wirbelstürme ihre Energie hauptsächlich aus der Hitze und der Verdunstungswärme der obersten Wasserschichten. Und wenn die Ozeantemperaturen steigen, wie seit einigen Jahren nachgewiesen, sollte das die Hurrikanaktivität anregen – theoretisch jedenfalls. Zumindest darin ist sich die Hurrikanforschung auch einig, nicht zuletzt nach Auswertung der bisherigen Daten: Die Intensität dürfte zunehmen, die Energie und damit der Hurrikane wird angefacht durch die Hitze. Aber offenbar müssen Hurrikane deshalb noch lange nicht häufiger werden. Denn tatsächlich spielen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Winde, sogenannte Scherwinde, eine entscheidende Rolle, ob und wie stark sich die Wirbelstürme ausbilden. Sie sind ein veritabler Störfaktor in der Hitzethese. Deshalb gilt: Mehr Wärme oder längere marine Hitzewellen durch den Klimawandel müssen nicht zwangsläufig mehr Hurrikane bedeuten.

Absolute Meerestemperatur nicht so entscheidend

Eindrücklich hat das in dieser Woche eine Untersuchung von US-Klimaforschern der Purdue University deutlich gemacht. Im Journal „PNAS“ berichten sie über ihre Analyse der Wirbelsturm-Zugbahnen aus den Jahren 1988 bis 2021 – mehr als drei Dekaden Satellitenaufzeichnungen also. Ihr Fazit: Die absolute Meerestemperatur ist, wenn es um die Hurrikanbildung geht, nicht so entscheidend wie die relative Wassertemperatur; sprich überall dort, wo das Oberflächenwasser deutlich wärmer ist als die Durchschnittstemperatur im jeweiligen Ozeanbecken, können sehr schnell sehr große Wirbelstürme entstehen. Mit jedem zusätzlichen Grad relativer Erwärmung der Meeresoberfläche können demnach die Hurrikane nicht nur um durchschnittlich 27, sondern mehr als 37 Kilometer an Ausdehnung zulegen.

„Erin“ war in dieser Hinsicht ein Musterbeispiel für die sich abzeichnenden neuen Hurrikanrealitäten: Vom 15. August an entwickelte sich der Tropensturm über dem offenen Atlantik in weniger als 25 Stunden zu einem Hurrikan der Kategorie fünf, der höchsten Stufe auf der Saffir-Simpson-Windskala. Kaum ein Hurrikan davor hatte sich so schnell intensiviert. Der Wirbelsturm schwoll zu einer gewaltigen Größe an, doch schon bald danach, am 19. August, schwächte sich „Erin“, noch ehe er das Land erreichte, zu einem Hurrikan der unteren Kategorien ab. Scherwinde hatten ihn geschwächt.

Klar ist: Die nach „Erin“ registrierte Stabilität im Atlantik, die so viele Experten beschäftigt, könnte mehrere Gründe haben, die in einem Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen – aber nicht müssen. Jeff Berardelli, US-Meteorologe, favorisierte eine These, die mit den großräumigen Temperaturveränderungen in der Atmosphäre auftreten. „Eine These, mehr nicht“, aber ein häufig diskutierter Erklärungsversuch für die momentane Situation. Zum einen erwärmten sich demnach die Gebiete außerhalb der Tropen derzeit schneller als in den Tropen. Die Fläche mit wärmerem Wasser vergrößere sich so zwar, aber eben eher großflächig, es fehlten die Temperaturkontraste und damit der von den Purdue-Forschern beschriebene Effekt. Zum anderen erwärme sich derzeit die obere Atmosphäre noch schneller als die unteren Luftschichten. Dies verringere die Temperaturunterschiede von unten nach oben und erschwere das Aufsteigen der warmen Luft. Wo die Luft langsamer aufsteigt, ist sie auch leichter zu stören, vor allem durch Scherwinde.

Die Macht der Scherwinde über dem Wasser

Solche vertikalen Scherwinde sind es oft auch, die den Stürmen in ihrer Embryonalphase den Garaus machen, wenn sie in der Hurrikan-Entstehungszone über dem warmen Wasser und in höheren Luftschichten wehen. Auch deshalb schwankt die Zahl der Hurrikane von Jahr zu Jahr mitunter stark. Tendenziell sieht es so aus, dass der Klimawandel die Entstehung von Hurrikanen sogar etwas abschwächt. Wie sich die Scherwinde mit dem globalen Klimawandel verändern werden, lässt sich jedoch heute kaum voraussehen. Wie überhaupt die Prognosen mit Unsicherheiten behaftet sind. Der Grund: Die Datenlücken sind noch erheblich, und Klimamodelle sind rar, die Wirbelstürme in der gebotenen räumlichen und zeitlichen Auflösung und mit akzeptablem Aufwand simulieren können. Tatsächlich gibt es systematische Studien mit Satelliten, die für die Hurrikanuntersuchungen notwendig sind, erst seit den Achtzigerjahren.

Gleichzeitig gehen von großen Hurrikanen wegen der Sturzfluten und Überschwemmungen so große Risiken für die immer dichter besiedelten Küstenregionen aus, dass man mehr Forschungsanstrengungen erwarten sollte. Könnte es daran liegen, dass die Botschaft der Hurrikanforscher mit Blick auf den Klimawandel nicht so eindeutig ist, wie viele erwarten?

Meteorologe Andreas Fink, Leiter der Arbeitsgruppe Tropische Meteorologie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), warnte jüngst in einer Befragung des „Science Media Center“ (SMC) vor schnellen Schlüssen: „Sicherlich ist bei der Berichterstattung eine vorschnelle Zuordnung des Auftretens und der Intensität eines konkreten Sturms zum Klimawandel aufgrund der oben geschilderten komplexen Studienlage problematisch. Tropische Wirbelstürme eignen sich hier im Gegensatz zu anderen Extremereignissen wie Hitzewellen nicht besonders gut.“ Die Wissenschaft wird aber immer wieder zu Stellungnahmen aufgefordert. Peter Pfleiderer von der Arbeitsgruppe Klima-Attribution am Institut für Meteorologie der Uni Leipzig fasst den Wissensstand so zusammen: „Was die Gesamtzahl der Stürme im Atlantik angeht, wird es tendenziell auf lange Sicht keinen Trend oder sogar einen negativen Trend geben. Die obere Troposphäre erwärmt sich in den Tropen stärker, die Stabilität nimmt zu, und die anfängliche Bildung von Stürmen wird erschwert. Hat sich dann aber ein Sturm gebildet, findet er günstigere Bedingungen für eine explosive Verstärkungen vor.“ Also: Was derzeit beobachtet wird, ist die Ruhe vor dem Sturm.