Warum Michel Friedman in Mecklenburg nicht sprechen darf: Ausladung in Klütz – Kultur | ABC-Z

In gewisser Weise beginnt diese Geschichte im Jahr 1965. Damals lud Günter Grass den noch weitgehend unbekannten Schriftsteller Uwe Johnson auf eine Lesereise nach New York ein, wo dieser Hannah Arendt kennenlernte. Als er ein paar Jahre später selbst nach New York zog, wohnte er in derselben Straße wie sie, in unmittelbarer Nachbarschaft, am Riverside Drive.

Arendt war da schon die weltberühmte Autorin der Eichmann-Reportage, während Uwe Johnson noch bei seinen eigenen Lesungen gefragt wurde, wer er denn bitte sei. Trotzdem freunden sich die beiden über das Popularitätsgefälle hinweg an, ihr Briefwechsel endet erst mit Arendts Tod.

Das ist ungefähr die Geschichte, die jetzt in der ersten „Hannah-Arendt-Woche“ in der kleinen mecklenburg-vorpommerischen Ostseestadt Klütz mündet. Die Veranstaltungsreihe wird im November 2026 vom Uwe-Johnson-Literaturhaus ausgerichtet, initiiert von dessen neuem Leiter, Oliver Hintz, der auf die Idee kam, nachdem er den Briefwechsel gelesen hatte. Er schrieb ein Konzeptpapier, die Idee fand schnell Unterstützer, als Schirmherr tritt der Schauspieler und Regisseur Charly Hübner auf, der zusammen mit Caren Miosga kürzlich Uwe Johnsons Opus Magnum „Jahrestage“ als Hörbuch eingesprochen hat. Zu den Förderern gehört unter anderem die Landeszentrale für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Stadt forderte das Literaturhaus auf, die Einladung zurückzunehmen – aus Angst vor rechten Protesten

Oliver Hintz war es auch, der den jüdischen Schriftsteller Michel Friedman bat, zur Eröffnung der Hannah-Arendt-Woche aus seinem Buch „Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten“ zu lesen, und Friedman sagte zu. Was dann passierte, scheint dem Buch selbst entnommen zu sein. Hintz schildert es heute so: Eine Mitarbeiterin des Literaturhauses, deren Gesinnung schon zuvor kein Geheimnis war, drohte offen, die Lesung von Michel Friedman zu verhindern oder aber sich mindestens der Organisation der Veranstaltung komplett zu verweigern.

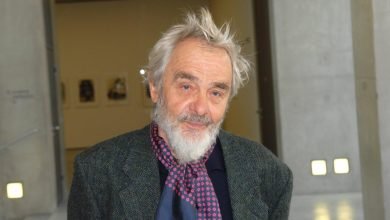

:„Für Tiktok oder Instagram werde ich nicht anfangen zu singen oder zu tanzen“

Aber ansonsten macht Michel Friedman so ziemlich alles, um den Menschen die Gefahren für unsere Demokratie bewusst zu machen und sie zum Engagement zu bewegen. Anruf bei einem Getriebenen.

Im Anschluss wandte sie sich an die Stadt, wenig später wurde Oliver Hintz zum Gespräch gebeten. Er solle, hieß es dort, die Einladung an Friedman zurücknehmen – zum einen aus Sorge vor rechten Protesten, obwohl diese auch bei Lesungen in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich nicht vorkommen. Der Literaturrat des Bundeslandes teilt auf SZ-Anfrage mit, ihm sei keine Häufung bekannt.

Und zum anderen, weil Friedman aus Frankfurt mit dem Flugzeug anreisen, in einem Hamburger Hotel übernachten und mit Personenschutz und eigenem Fahrdienst nach Klütz kommen wolle. Dass für Auftritte jüdischer Künstler hohe Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind, ist leider überall im Land Realität. Den Klützer Bürgern, erklärte man Hintz, sei ein solcher Auftritt nicht zuzumuten. Die Belastung der Steuerzahler wurde angeführt, obwohl die Kosten für Friedmans Auftritt von den Unterstützern der Hannah-Arendt-Woche getragen worden wären – und Friedman selbst angeboten hatte, im Zweifel auf Honorar zu verzichten. Beides war schon zu diesem Zeitpunkt kein Geheimnis mehr.

Als Oliver Hintz, der in Lübeck aufgewachsen ist, die Stelle angetreten hat, wusste er von dem Ruf des sogenannten Klützer Winkels. Es ist allgemein bekannt, dass es dort eine sehr ausgeprägte, selbstbewusste rechtsextreme Szene gibt, aber so dramatisch hatte er es sich doch nicht vorgestellt. Nicht weit von Klütz liegt die völkische Siedlung Jamel, über die immer wieder auch bundesweit berichtet wird. Und als neulich in Grevesmühlen, einem Nachbarort von Klütz, der erste Christopher-Street-Day stattfand, marschierten 350 Neonazis dagegen auf. Auf die AfD entfallen in der Gegend an die 40 Prozent der Wählerstimmen, in der Klützer Stadtvertreterversammlung sitzt sie jedoch nicht. Bürgermeister Jürgen Mevius gehört der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) an.

Hintz rechnet mit der Kündigung, aber es gebe Dinge, die einfach wichtiger seien

Einer der Mitveranstalter der Hannah-Arendt-Woche machte die Vorgänge in Klütz nun via Pressemitteilung bekannt, und Hintz wusste von diesem Moment an, dass damit seine Personalie zur Disposition gestellt würde. Es sei ihm schwergefallen, sagt er der SZ am Telefon, er mache den Job eigentlich gern, aber wenn auf diese Weise in die Kunst- und Meinungsfreiheit eingegriffen werde, werde es schwierig, ihn noch richtig auszuüben.

Jetzt ist die Aufregung groß, Hintz’ Telefon steht nicht mehr still, aufseiten der Stadt Klütz ist im Moment niemand zu erreichen. Die Schweriner Kulturministerin Bettina Martin (SPD) bezeichnet die Ausladung als „verheerendes Zeichen“. Sie beobachte, schreibt sie in einem Statement, die Einschüchterungsversuche rechtsextremer Kräfte gegen Kulturschaffende mit großer Sorge. Noch am Montagabend sollte auf einer Stadtvertretersitzung nicht nur die Causa Friedman diskutiert, sondern wohl auch über die berufliche Zukunft des Literaturhausleiters befunden werden, sechs Tage, nachdem der die Absage an Friedman verschickte.

Es gebe Dinge, die so wichtig seien, sagt Hintz, dass sie gegenüber der Karriere einfach Vorrang hätten. Und wenn Räume abgesteckt werden sollten, in denen jüdische Publizisten nicht mehr sprechen dürften, wehre er sich mit allem, was er habe. Michel Friedman, dachte Hintz bislang, überspitze in seinen Büchern und öffentlichen Auftritten in polemischer Absicht, wenn er das Erstarken der Rechten in Deutschland anprangere. Die vergangenen Tage hätten ihm nun gezeigt, dass er schlicht die Realität beschreibe.

Michel Friedman sagt auf Anfrage, es sei kein gutes Zeichen für die Wehrhaftigkeit der Demokratie, dass ein Bürgermeister schon heute eine Veranstaltung absage, weil er fürchte, sie in einem Jahr nicht gegen vermutete rechte Proteste sichern zu können. Die geheuchelte Fürsorge weise er zurück und biete stattdessen an, sehr gern nach Klütz zu kommen und das Risiko, das damit offenbar einhergeht, selbst zu tragen. Den Bürgermeister bitte er lediglich, „sich um mich keine Sorgen zu machen“.