Valentin Groebners Buch „Abgefahren“ zur Zukunft des Reisens |ABC-Z

Das gute Leben wartet an einem hoffentlich fernen Ort in einer hoffentlich nicht mehr fernen Zeit auf uns. Am besten jedes Jahr aufs Neue. Wir nehmen also Urlaub, wählen ein Land, in dem fremde Speisen gegessen und andere Gepflogenheiten kultiviert werden – und machen uns, nicht selten angestrengt, auf den Weg. Man mag das nur ungerne zugeben, weil mit der Auszeit eine Art Erholungsimperativ verbunden ist, aber der Stress fliegt mit. Besonders witzig ist daher die Stelle in „Heinz Strunk in Afrika“ (2011), wenn sich der Erzähler unmittelbar vor Reiseantritt „auf die Fresse“ legt und sofort denkt: „Hoffentlich ist was gebrochen.“

Nun sind das alles Klischees, die Strapazen genauso wie das Lamento über Leute, die jedes in Asien verzehrte Stück Rindfleisch fotografieren und in den sozialen Medien vorzeigen, obwohl man Vergleichbares auch in Berlin bestellen kann. Wo es allerdings nicht billig ist. Wer sich trotz eines mittelmäßigen Gehalts in einen reichen Menschen verwandeln will, sollte sein Steak etwa in Kambodscha essen. Es geht bei Reisen schließlich immer um Vorstellungen von sich selbst und Fiktionen. Ohne imaginierte Bilder wäre die Tourismusbranche am Ende.

Valentin Groebner, Professor für Geschichte an der Universität Luzern, weiß das und versteht es, zugleich ironisch und mit milder Strenge auf die eigenen Ausflüge zu blicken. Vor fünf Jahren ist sein Bändchen „Ferienmüde“ erschienen, Untertitel: „Als das Reisen nicht mehr geholfen hat“; nun hat er mit „Abgefahren“ nachgelegt, Untertitel: „Reisen zum Vergnügen“. Übersetzt heißt „zum Vergnügen“: Abenteuer, Auszeit, Belohnung und Selbstfindung. Danach sehnen sich, wir übertreiben nur leicht, letztlich alle. Im Jahr 2030, so vermuten Statistiker, könnte ein Viertel der menschengemachten CO2-Emissionen auf das Konto unserer Reisewut gehen. Allein in Deutschland existieren mehr als achtzig Verbände, die sich nur mit der Förderung des Tourismus beschäftigen.

„Wer klagt, gibt sich selbst recht“

Häufig steht am Beginn der Urlaubsplanung die Googelei. „Offenbar reichen die Bilder all der spektakulären Sehenswürdigkeiten und Attraktionen nicht“, schreibt der Autor, die „Reisenden wollen das Richtige, das Original vor Ort“. Genau dieses Original vor Ort ist dann jedoch oft eine Enttäuschung. Wer mithilfe von Street View den Hollywood Boulevard abmarschiert, freut sich über die Palmen und das Chinese Theater. Wer dort bei vierzig Grad von A nach B schlurft, fragt sich, ob das jetzt wirklich gut investierte Erlebniszeit ist. Der Gestank, der Schmutz, der Verkehr, die Luft, das gibt’s doch nicht. Wir beschweren uns auf Reisen zum Vergnügen, so Groebner, am liebsten über jene Dinge, die uns dazu bewogen haben, die Exkursion auf uns zu nehmen.

Nichts verhagelt uns die Laune allerdings so zuverlässig wie die Anwesenheit anderer Touristen. Ohne die es Hotels, Skilifte, Strandbars und den Rest der Infrastruktur ja gar nicht gäbe. Auch das ist natürlich eine Binse: „Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet.“ Sagte Hans Magnus Enzensberger. Groebner spart es sich, diesen Satz zu wiederholen, und wird dafür grundsätzlich: „Jammern ist nicht Charakter, sondern Struktur. Wer klagt, gibt sich selbst recht. Wer klagt, verschwindet nicht. Wer klagt, spürt sich und kann die anderen das spüren lassen. Klagen und Mahnen verschaffen einem automatisch eine gewisse Kennerschaft und ein Publikum dafür.“

Außerdem ist jemand, der schimpft, womöglich besonders empfindsam, und die Lust an der Unlust bringt eine ganz eigene Wonne sowie den Trost der anderen mit sich. Dabei weiß jeder, worauf er sich einlässt, wenn er bei einer Safari mitmacht oder das Risiko eingeht, auf Gleichgesinnte im Retreat zu treffen. „Tourismus ist die Industrie, die seit fast 200 Jahren von sich behauptet, dass sie das Gegenteil von Industrie sei.“

Achtzigtausend Schneekanonen in den Alpen

Ein bisschen muss man sich, Industrie hin oder her, aber schon anstrengen, damit alles klappt, was nichts anderes bedeutet als: damit man hinterher sagen kann, sich amüsiert zu haben. Die Erwartung, als ein anderer wiederzukommen, wäre gleichwohl zu viel des Guten, denn das passiert, wenn man achtzehn ist und die erste Reise allein unternimmt. Vom mittleren Alter an kommt man als exakt derjenige zurück, der man zuvor schon gewesen ist.

Groebner macht sich da keine Illusionen, nüchtern berichtet er von bodenständigen Erfahrungen und Gefühlen, etwa der Angst davor, irgendwo zu spät anzulanden. Oder dem Drang, mit dem Fahrrad auf Alpenpässen herumzusausen – unwiderstehlich für „Männer im schwierigen Alter ab Ende fünfzig“. Ein „einziges großes Schnaufen und Röhren“ sei das, und am Ende stehe die unvermeidliche Frage: „Was suche ich dort oben eigentlich?“

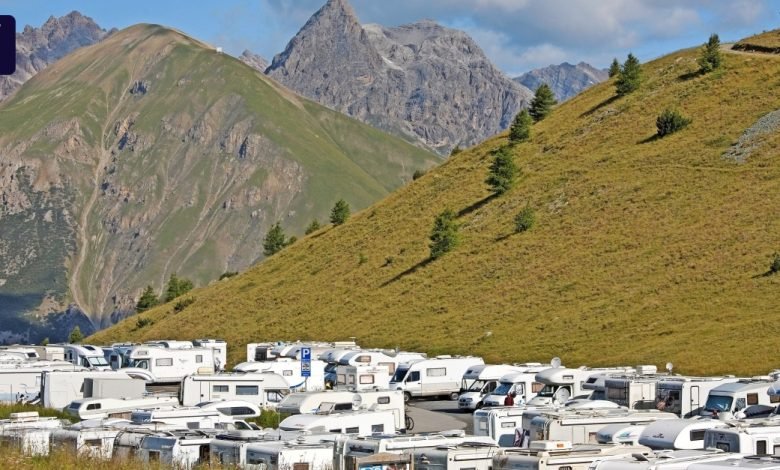

Immerhin ist er nicht im Wohnmobil unterwegs. Ein Grieche auf der Peloponnes sagte ihm einmal, diese Geräte – 2024 waren neunhunderttausend von ihnen in Deutschland angemeldet – kämen ihm vor wie „Panzer einer Besatzungsarmee“, nur seien die Insassen eben Rentner. Solche Schilderungen sind auch deswegen charmant, weil gerade Reiseliteratur dazu einlädt, in Sachen Pathos, Kitsch und Sinnstiftungsgeraune neue Grenzbereiche auszuloten. Das betrifft nicht zuletzt Autoren, die als Musterschüler des Genres gelten, obwohl (oder weil?) sie einen verschmockten Stil pflegen und von der eigenen Ergriffenheit ergriffen sind.

Das Fazit ist banal, aber deswegen nicht falsch

Die Reisen, von denen Groebner berichtet, sind Leuten vorbehalten, die sich keine großen Sorgen ums Budget machen müssen. Auf Sri Lanka beispielsweise begegnen ihm im Resort am Meer eine Galeristin, ein Schriftsteller, eine Journalistin, eine Regisseurin, eine Fernsehproduzentin und eine Geschäftsfrau. Auf dem Programm stehen Yoga, eine Ayurveda-Kur und Spaziergänge am Strand. Dann reist ein neues Paar an, sie Hamburgerin, er Australier. Wie die beiden auf das Gästehaus gekommen seien? Sie hätten Fotos gesehen. In dem Bildband „Where Architects Stay“.

Wenn er mit den oft treffenden Beobachtungen und Reflexionen pausiert, liefert der Autor Zahlen. So stehen einer Schätzung von 2024 zufolge rund achtzigtausend Schneekanonen in den Alpen. Sie beschneien hunderttausend Hektar Skipisten. Pro Hektar benötigen sie, wobei es aufs Modell und die Außentemperatur ankommt, zwischen einer und drei Millionen Liter Wasser und zwischen sechstausend und achtzehntausend Kilowattstunden Strom. Insgesamt verbrauchen sie im Jahr ungefähr dreimal so viel Wasser wie die Stadt München.

Das Fazit ist freilich banal, aber deswegen nicht falsch. Reisen zum Vergnügen seien „nichts anderes als Konsum“. Von Dienstleistungen, Infrastruktur und Ressourcen. Man entkomme, egal wie weit es einen in die Ferne treibt, weder dem Frust noch dem Alter. Und man wird keinen Seelenballast los, sondern Zeit und Geld. „Denn dafür sind die Reisen ja da.“ Klingt ernüchternd, ist allerdings, wenn man es erst einmal akzeptiert hat, gut zu verkraften. Und Groebner verpackt seine kleinen philosophischen (doch, doch) Botschaften so elegant, dass die Freude des Lesers auf den nächsten Urlaub ungetrübt bleibt.

Valentin Groebner: „Abgefahren“. Reisen zum Vergnügen. Konstanz University Press, Göttingen 2025. 136 S., geb., 20 Euro.