Wie ein See in Iran verschwindet | ABC-Z

In einem der Dokumentarfilme von Mohammad Alimoradi über den ausgetrockneten Urmiasee im Nordwesten Irans erzählt ein Junge, was ihm die Ältesten im Dorf geraten haben: „Wenn der Sturm kommt, lauf ins Haus.“ Denn mit dem Sturm kommt das Salz. Und „das Salz bringt den Krebs“. So sei es bei seinem Großvater gewesen, der an Lungenkrebs starb. Der Filmemacher Alimoradi besucht seit 15 Jahren die Dörfer am Ufer des salzhaltigen Urmiasees.

Irgendwann fiel ihm auf, dass ungewöhnlich viele Bewohner an Lungen- und Darmkrebs verstarben. Allein in einem Dorf waren es dreizehn Leute. Er begleitete die Patienten ins Krankenhaus in der Hauptstadt der Provinz Ost-Aserbaidschan, Täbris. Dort sagten ihm die Ärzte, auffallend viele Krebspatienten kämen vom Südufer des Sees. Also von jenem Ort, an den der Sturm regelmäßig die Salzkristalle aus dem ausgetrockneten Seebett trägt.

Es ist ein Verdacht. Alimoradi kennt keine iranische Studie, die den Zusammenhang wissenschaftlich belegt. Doch vom Aralsee in Zentralasien, der schon vor zwei Jahrzehnten ausgetrocknet ist, wird ebenfalls ein deutlicher Anstieg der Krebserkrankungen gemeldet. Der Filmemacher fordert seit Jahren, dass das Krebsrisiko erforscht und die Patienten vom Staat unterstützt werden müssten. Sogar mit dem heutigen Präsidenten Massud Peseschkian hat er darüber gesprochen, als dieser noch Arzt war und in Täbris praktizierte. Unbestritten ist, dass Atemwegs-, Haut- und Augenerkrankungen zugenommen haben. Aber auch diese Ergebnisse würden teilweise unter Verschluss gehalten, sagt Alimoradi. Die Machthaber in Teheran hätten kein Interesse an Transparenz. Denn das Sterben des Urmiasees ist nur zum Teil auf Dürren und den Klimawandel zurückzuführen. Es ist auch eine hausgemachte Katastrophe.

19 Stauseen stehen kurz vor dem Austrocknen

Im September tauchte Urmia kurz weltweit in den Schlagzeilen auf. Auf Satellitenbildern der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA war zu sehen, dass der einst größte Binnensee im Nahen Osten, der zehnmal so groß war wie der Bodensee, vollständig ausgetrocknet war. Davor hatten Aktivisten und Fachleute schon seit mehr als zwei Jahrzehnten gewarnt. Genauso lange ist bekannt, was getan werden müsste, um den Kollaps zu verhindern. Weil dennoch wenig geschah, ist der Urmiasee zum Symbol für Irans verheerende Wasserkrise geworden.

Sie hat in diesem Jahr einen neuen Tiefpunkt erreicht. Zuletzt hieß es, 19 größere Stauseen in mehreren Provinzen stünden kurz vor dem Austrocknen. In vielen Städten wurde der Wasserdruck gesenkt und die Versorgung eingeschränkt. Präsident Peseschkian gestand ein, dass „die Krise nicht durch einzelne Projekte gelöst werden“ könne. Doch für einen systematischen Ansatz fehlt das Geld und der politische Wille.

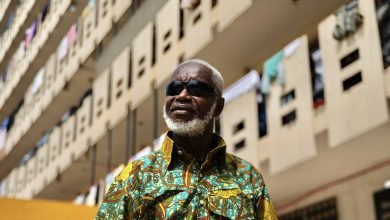

Immerhin, sagt Alimoradi, gebe es jetzt ein Bewusstsein der Krise, auch dank sozialer Medien. Zudem sei das politische Klima derzeit so, dass Umweltschützer ihre Anliegen beim zuständigen Ministerium vorbringen könnten. Vor einigen Jahren seien sie dafür von Sicherheitsbehörden noch als ausländische Agenten betrachtet, verhaftet und geschlagen worden. Der Filmemacher hat selbst fünf Monate im Gefängnis verbracht. „Allein für meine Teilnahme an einem Brainstorming-Treffen, bei dem wir einen Brief an Parlamentarier verfassen wollten.“

Ähnlich berichtet es die Umweltschützerin Mahnaz Eslami, die wie Alimoradi in Täbris lebt. „Während der Amtszeit von Präsident Ahmadinedschad (2005 bis 2013, d. Red.) wurde es schon als politisches Verbrechen betrachtet, wenn Organisationen den Urmiasee nur erwähnten.“ Aktivisten wurden damals des Separatismus und Panturkismus beschuldigt, weil der See für die Identität der turksprachigen Minderheit der Aseri eine überragende Bedeutung hat. Der Kampf gegen die Austrocknung bedeutet für sie auch den Erhalt der eigenen Kultur. „Wir sind eine Nation innerhalb Irans“, sagt der Filmemacher.

Über die Ursachen der Krise herrscht weitgehend Einigkeit. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen rund um den See wurden in den vergangenen zwanzig Jahren massiv ausgeweitet. Rund 80 Prozent der lokalen Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Sie bauen vor allem wasserintensive Pflanzen wie Äpfel, Zuckerrohr und Sonnenblumen an und nutzen dafür meist ineffiziente Bewässerungsmethoden. Um die Pflanzen mit Wasser zu versorgen, wurden etliche Staudämme und Kanäle gebaut und so die Zuflüsse, die ursprünglich in den Urmiasee flossen, umgeleitet. Umweltschützer bezeichnen die Firmen, die an den Baumaßnahmen verdienen, als „Wassermafia“. Es heißt, die Unternehmen verfügten über enge Kontakte zur Revolutionsgarde und anderen Zentren der Macht. Dazu zählt Khatam al-Anbiya, eine einflussreiche Baufirma unter dem Dach der Garde.

Als das Wasser knapper wurde, bohrten die Bauern immer tiefere Brunnen, oft illegal. Die Behörden schauten weg. Der Strom für die Pumpen wurde sogar subventioniert. Laut der Bezirksverwaltung stieg die Zahl der Brunnen in der Region innerhalb weniger Jahre von 7000 auf 90.000. Der Grundwasserspiegel sackte immer weiter ab. Flamingos und Pelikane, die einst den See bevölkert hatten, verschwanden. Der einst florierende Tourismus brach ein, Hotels und Restaurants mussten schließen. Eine Autobahn, die 2008 quer über den See gebaut wurde, beschleunigte den Niedergang. Mit dem schwindenden Wasser stiegen die Temperaturen, weil der salzige Boden die Sonne reflektiert. Ein ganzes Ökosystem steht vor dem Kollaps.

Zu wenig Geld, zu viele Interessen

Zu Beginn der Amtszeit von Präsident Hassan Rouhani (2013 bis 2021) waren die Folgen so unübersehbar, dass dieser einen Plan zur Rettung des Sees ausarbeiten ließ. Ein Koordinierungszentrum unter Führung des Vizepräsidenten wurde eingerichtet, um die Maßnahmen zu bündeln. Dem See sollte künftig pro Jahr eine festgelegte Mindestmenge an Wasser zugeführt werden. Durch Pflanzen, die weniger Wasser brauchen, und effizientere Bewässerungssysteme sollte der Wasserkonsum um 40 Prozent gesenkt werden. Hilfe kam vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Es gab Kooperationen mit deutschen und amerikanischen Wissenschaftlern.

Doch die Umsetzung ging nicht über Pilotprojekte hinaus. „Es wurden nicht genügend Mittel bereitgestellt“, sagt der Umweltforscher Ahmad Baybordi vom Forschungs- und Bildungszentrum für Landwirtschaft und Naturressourcen der Provinz Ost-Aserbaidschan. Zudem hätten verschiedene Ministerien gegensätzliche Ziele verfolgt. „Jede Einschränkung der Bewässerung oder Änderung der Saat hätte Auswirkung auf die Einnahmequellen Hunderttausender Haushalte“, sagt Baybordi. Die Interessen der Bauern seien priorisiert worden.

Zudem hätten manche sich wegen fehlender Teilhabe und Misstrauen gegenüber dem Staat den Maßnahmen widersetzt. Viele der Bauern, die zum Niedergang beigetragen haben, leiden nun an den Folgen. Ihre Böden sind versalzen. Sie sind gezwungen, in die Städte abzuwandern. In manchen Gegenden betrifft das ein Drittel der Bewohner. Übrig geblieben seien vor allem Frauen, sagt die Umweltschützerin Eslami. „Ich kenne Dörfer, in denen es fast nur noch alte Frauen und junge Mädchen gibt.“ Viele litten an Depressionen. Trotz Eheversprechen kämen viele Männer nicht zurück. „Wenn die Frauen mich sehen, halten sie mich fest und weinen, weil sie glauben, dass ich ihnen helfen kann.“

In die Umweltkrise mischen sich andere Konflikte. Manche Aseris sehen in dem Sterben des Sees ein Symbol für die vermeintlich strukturelle Vernachlässigung ihrer Region. Immer wieder kommt es lokal zu Protesten. Zudem gibt es Verteilungskämpfe zwischen Kurden und Aseris. Eslami nimmt das als eine Art Heimatverlust wahr. „Ich habe in vielen Dörfern beobachtet, dass die turksprachigen Bewohner weggezogen sind und die Häuser sofort von anderen übernommen wurden.“ Sie meint Kurden.

Die Salzstürme seien noch schlimmer geworden, seit vom Seeboden mit schwerem Gerät Salz abgebaut werde, klagt Eslami. Das geschehe ohne Umweltfolgenanalyse. Die Aktivistin hat die Hoffnung auf eine Rettung des Sees fast aufgegeben. Ungeduldig wartet sie auf Dezember, wenn dem See laut Regularien wieder Wasser zugeführt werden müsste. „Je länger der See trocken bleibt, desto schwerer wird es, seine ökologische Selbstregenerationskraft wiederherzustellen.“ Im Jahr 2021 erlebte der See nach überdurchschnittlich hohen Regenfällen eine kurze Phase der Erholung.

Könnte das noch einmal gelingen? Die Leiterin des Wasserforschungsinstituts an der Universität Teheran, Banafsheh Zahrai, zeigte sich jüngst gegenüber iranischen Medien skeptisch: „Es könnte sein, dass der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, schon überschritten ist.“ Weiter sagte sie: „Wie im Fall des ausgetrockneten Aralsees werden wir eine Zunahme von Krebs- und anderen Erkrankungen sehen – und eine Entvölkerung großer Gebiete.“