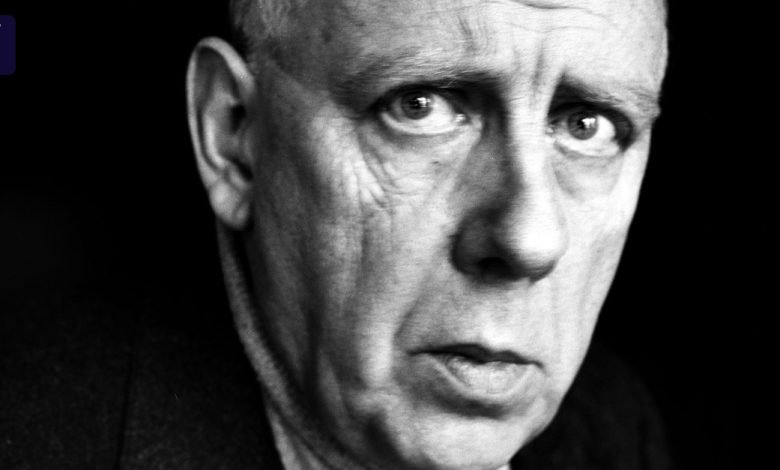

Alasdaire MacIntrye ist tot: Tugendhaft gegen Habermas | ABC-Z

Es liegt im Zug der Zeit, moralische Urteile als Ausdruck von Gefühlslagen auszudrücken, man sagt dann „Hurra!“ oder „Buh!“ oder „Das tut mir nicht gut“. Der britisch-US-amerikanische Philosoph Alasdaire MacIntrye war gegen solch einen Emotivismus allergisch, schüttete, um es kurz zu sagen, das Kind aber mit dem Bade aus, weil er die gesamte moderne Moralphilosophie seit Immanuel Kant als der Moral abträglich verwarf, die plurale Herleitung von Gründen als Relativismus verstand, der notwendig ins Emotivistische führe. Noch kürzer gesagt: MacIntrye lehnte das geistesgeschichtliche Projekt der Aufklärung als untauglich für die Gewinnung einer moralischen Lebensform ab.

Dies nicht nur in dem nachvollziehbaren Sinne, dass vernünftige Einsicht alleine natürlich noch nicht dazu führt, sein Leben zu ändern, was sich eher durch ein gemeinschaftsbezogenes Einüben von Tugenden erreichen lasse (wir haben es insoweit mit einem einflussreichen Denker des Kommunitarismus zu tun). Doch nein, schon die normative Dauerreflexion als solche, die sich also nicht aristotelisch einer Teleologie, einer von vornherein gegebenen Zwecke-Lehre der Dinge unterwirft, schade der Moral, untergrabe ihre realistische Natur.

Dass das Anliegen einer Wiederbelebung der aristotelischen Tugendlehre durchaus der philosophischen Aufklärung verpflichtet bleiben kann, haben bedeutende britische Kolleginnen MacIntryes wie Elisabeth Anscombe oder Philippa Foot gezeigt, Tugendethikerinnen wie er. Sie belegen, dass sich der Tatsachenbezug von moralischen Urteilen gerade auch dann retten lässt, wenn er mit normativ gehaltvollen Argumentationsstrategien eine vernunftbezogene Tugendethik verficht. Insoweit hätte sich MacIntrye auch sein Eindreschen auf Jürgen Habermas sparen können. Am 21. Mai starb der gebürtige Schotte sechsundneunzigjährig.