Marina Abramović: Wiener Albertina Modern zeigt ihr Lebenswerk | ABC-Z

Die serbische Performancekünstlerin Marina Abramović zählt seit den späten Sechzigern zu den prägenden Gestalten der Kunstwelt, aktuell jedoch scheint sie populärer denn je: Umfassende Ausstellungen des Lebenswerks wurden ihr gewidmet in Kopenhagen, Stockholm, Bonn, Florenz, Belgrad, London, Amsterdam, Zürich; sie erhielt den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig und zuletzt den Praemium Imperiale in Tokio, den Nobelpreis der Künste. Ihre seit der Sattelzeit der Moderne immer weiter entwickelte Body Art kann in zweifacher Hinsicht als Ausgleichsprozess verstanden werden: Den Körper als Material einzusetzen und all ihren Performance-Werken damit ein im Wortsinn physisch-haptisches Element einzuschreiben, war in den Sechziger- und Siebzigerjahren ziemlich genau das Gegenteil der damals dominierenden blutleeren Minimal Art und Abstraktion.

Für ihr Inneres und das Seelenleben dürften es zudem ein osmotischer Austausch und ein Auffüllen sein für Fehlendes in einer Sozialisation durch zwei Militärs – der Vater General der jugoslawischen Armee, die Mutter Ex-Partisanin und Direktorin des Museums für Krieg – voller Disziplin, doch ohne Zärtlichkeit und Berührung. Sie könne sich an keinen mütterlichen Kuss in ihrer Kindheit erinnern, gab Abramović einmal bestürzend offen zu Protokoll.

Ihre Hingabe geht manchmal fast bis zur Auslöschung

Wie nah die 1946 in Belgrad geborene Abramović in den Sechzigern in einer Art Ostwestlichem Diwan an der New Yorker Body Art des Pioniers Bruce Nauman und ihrer zerstörerischen Parallele im Wiener Aktionismus eines Rudolf Schwarzkogler oder Günther Brus war, belegt nun eine durchgängig fesselnde und verstörende Ausstellung ihres Gesamtwerks in der Wiener Albertina Modern. Bis zur direkten Nachahmung wichtiger Performances von Nauman (aber auch von Beuys, den sie 1973 traf und dem sie viel verdankt, Vito Acconci oder der Österreicherin Valie Export) reicht die Methode Abramović, die in Wien die eigenen und Aktionen Naumans von durch sie ausgebildeten Schauspielern nachstellen lässt. Besonders in frühen Arbeiten, mit denen die Künstlerin viele Grenzen überschritt und bewusst einreißen wollte, geht ihre Hingabe manchmal fast bis zur körperlichen Auslöschung.

Wenn sie etwa in „Rhythm 0“ 1974 ihren Leib im Neapolitaner Studio Morra offeriert, verknüpft sie, deren Großeltern streng religiös waren und sie prägten, den grundsätzlichen Opfergedanken des Christentums mit dem italienischen Genius loci von Leonardos Abendmahl im Mailänder Refektorium von Santa Maria delle Grazie. Anstelle von Christus hinter dem verhüllten Abendmahlsopfertisch steht sie im Video der Aktion schutzlos als Objekt und Opfer wie der Gottessohn im Raum. Auf einer Tafel mit reinweißem Leinentuch liegen 72 Objekte wie Trauben, eine Rose oder Feder, aber auch Marterwerkzeuge wie Schere, Messer und sogar eine Pistole.

Die Galeriebesucher können laut Anweisung frei entscheiden, was sie mit dem reglosen, keinen Widerstand leistenden Leib anstellen wollen, mithin entweder die Instrumente gegen ihn einzusetzen oder ihn zu liebkosen; verantwortlich sei allein die Künstlerin. Wie in Stanley Milgrams Gewaltexperimenten der Sechzigerjahre führt die Verantwortungslosigkeit zu schlimmsten Exzessen. Vormals unauffällige Bürger malträtierten die Künstlerin plötzlich mit dem Messer, schlugen und ritzten sie mit den Dornen der Rose oder schnitten ihr Haare mit der Schere ab, sodass Abramović am Ende der Performance völlig benommen wie Christus als Schmerzensmann kaum zu fassen scheint, wie hier in kürzester Zeit jeder Firnis von Zivilität wegbrach. Die Wiener Präsentation der damals eingesetzten Arma Christi auf weißem Leinentuch, an Leonardos Abendmahl angelehnt, lässt heute noch frösteln. Kein einziger der willigen Vollstrecker in Neapel kam jedenfalls auf die Idee, Abramović mit der Feder zu streicheln oder sie mit den Trauben zu verköstigen.

„Rhythm 0“ zeigt auch, dass Abramović da am stärksten ist, wo sie ihren ureigenen Zugang zu Innerstem durch Zerstörung der Oberfläche mit alteingefleischten Pathosformeln des Christentums paart: In „Imponderabilia“ stand sie ihrem Kunst- und Lebenspartner Ulay nackt wie eine griechische Kore im Türrahmen gegenüber, sie ließen einander nicht los mit Blicken. Auch der schlankste Galeriebesucher musste beim Betreten des Raums in diese Zone äußerster Intimität eindringen und die nackten Leiber der beiden streifen. In einem anderen Saal schreit oder tanzt sie bis zum Versagen von Stimme und Körper, wobei auf ihrem sonst stets beherrschtem Gesicht Zeichen dionysischer Enthemmung wie in den Physiognomiestudien Franz Xaver Messerschmidts erscheinen.

Abramović wurde oft die Überpathetisierung des Selbstquälerischen vorgeworfen, und tatsächlich bedient sie sich reichlich der christlichen Pathosformeln des Schmerzes. Andererseits sind Massaker wie jene im Jugoslawienkrieg ohne die Verwandlung in symbolgeladene Bilder nicht zu ertragen, und selbst die visuelle Metamorphose von Gewalt ist noch verstörend. Die Albertina-Ausstellung lässt szenisch den Knochenberg aufragen, auf dessen Spitze Abramović in der Aktion „Balkan Baroque“ von 1997 wie in einem überdimensionierten barocken Vanitas-Stillleben saß und apathisch tagelang das Fleisch von den Knochen schrubbte.

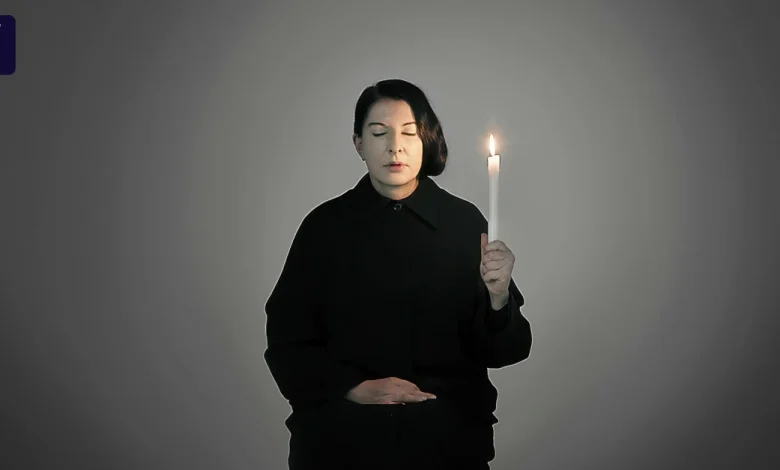

Wie sehr dies alles innere Ausgleichsprozesse sind, die damit auch jeder Betrachter unmittelbar nachvollziehen kann, erweist sich in der Arbeit „Artist Portrait with a Candle“ von 2012. Vor pechschwarzem Hintergrund sitzt Abramović allein mit einer Kerze in der Hand wie die Lesende auf dem meditativen Bild Gerhard Richters. Die absolute Stille ist ohrenbetäubend. Dieses spürbare In-sich-Hineinhorchen und die Selbstbesinnung markieren ebenso wie Abramovićs meditativer großer Marsch auf der chinesischen Mauer nach der Trennung vom Partner Ulay einen Stilwechsel, hin zu mehr Ruhe und Innerlichkeit. Totale körperliche Verausgabung wird seither durch psychische Intensivierung ersetzt, die in dem Werk „The Artist is Present“ im Jahr 2010 gipfelte.

Waren schon zuvor die Augen und ihr alles durchdringender Blick das Periskop aus dem undurchdringlichen Körperpanzer, so vollendete sie in dieser Aktion die Dürer’sche Idee der Augen als Seelenfenster. Über drei Monate hinweg saß Abramović im New Yorker MoMA jeden Tag acht Stunden insgesamt 1500 Besuchern gegenüber und blickte ihnen unentwegt in die Augen, bis diese der bohrenden Intensität nicht mehr standhalten konnten, flohen oder in Tränen ausbrachen. In Wien sind sowohl die fotografischen Porträts als auch die Videos dieser tapferen Sparringspartner des Blicks zu sehen, die ihrer ungeheuren Körper- und Seelendisziplin kaum etwas entgegenzusetzen hatten.

Wohl auch, weil ihre Grenzgänge lange rein leiblich blieben, überführte sie in den vergangenen Jahren vieles in psychische Symbolik: Zwei Säle in Wien sind gefüllt mit Kristall-Liegebänken und -pforten, die wie „Imponderabilia“ zu durchschreiten sind, um seelische Reinigung und Heilung zu erfahren. Das mag zu esoterisch klingen, Fakt aber bleibt, dass der so geschickte wie räumlich großzügige Wiener Rundlauf durch Leben und Werk der Marina Abramović auch ohne Kristall einer Läuterung und Offenbarung gleichkommt.

Marina Abramović. Albertina Modern, Wien; bis 1. März 2026. Der Katalog kostet 49,90 Euro.