Wall Street und Trump: Warum die Banker die Zölle noch gut finden – Wirtschaft | ABC-Z

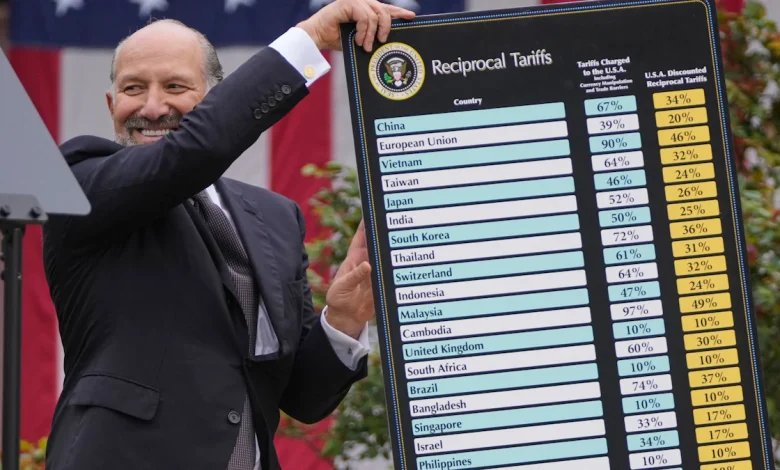

Howard Lutnick ist jetzt auch ein bisschen weltberühmt. Als Donald Trump am Mittwoch im Rosengarten des Weißen Hauses mal eben einen Handelskrieg mit dem Rest der Welt anfing, reichte er dem Präsidenten die Tafel mit den Zöllen des Schreckens an. Seit Wochen weicht Lutnick dem Chef nicht von der Seite. Er begleitet ihn an Bord der Air Force One. Er steht hinter Trump, wenn der an seinem Holzschreibtisch im Oval Office sitzt. Lutnicks liebste Geste: heftiges Nicken, um seine Ergebenheit gegenüber Trump zu unterstreichen.

Vor seiner Karriere als Handelsminister im Kabinett Trump leitete Lutnick den Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald. Sein Job bestand darin, das Geld seiner Kunden an den internationalen Märkten zu vermehren. Auch er selbst wurde so zum Milliardär. Doch nun will Lutnick vom freien Fluss von Kapital und Waren nichts mehr wissen, der ihn und viele andere an der Wall Street reich gemacht hat. Er gilt als Scharfmacher, der Trump zu den hohen Zöllen riet, mit denen der US-Präsident am Mittwoch mal eben den freien Handel zerlegte.

„Unser Rindfleisch ist wunderschön, ihres ist schwach.“

In der Rolle des Trump-Lautsprechers geht er ganz und gar auf. Noch an Trumps angeblichem „Tag der Befreiung“ gab er Fox News ein Interview. Dort behauptete er: „Die Europäische Union nimmt kein Geflügel von Amerika. Sie hassen unser Rindfleisch. Unser Rindfleisch ist wunderschön, ihres ist schwach.“ Und natürlich verteidigte er die Zölle seines Chefs. „Wir werden den größten Aufschwung der Industrie in Amerika erleben“, sagte er.

Doch in der amerikanischen Wirtschaft sind nicht alle so begeistert von den Zöllen wie Lutnick – was natürlich eine gewaltige Untertreibung ist. Die US-Börse reagierte am Donnerstag so heftig auf die Ankündigungen aus dem Weißen Haus, dass die Rede von einer Schockwelle war. Der wichtige amerikanische Aktienindex S&P 500 fiel um fast fünf Prozent. Er erlebte seinen schlechtesten Handelstag seit 2020. Damals wütete auf der Welt gerade eine Pandemie. Insgesamt wurde allein in diesem Index ein Marktwert von 2,5 Billionen Dollar vernichtet. Auch der Technologie-Index Nasdaq gab nach, sogar um knapp sechs Prozent. Der Dollarkurs verlor ebenso. Er sank auf sein niedrigstes Niveau seit Oktober. Und am Freitag ging der Ausverkauf sogar weiter. Nach Handelsbeginn fielen die großen US-Indizes noch einmal um mehr als drei Prozent.

Besonders schlecht lief es für die Papiere von Apple und Nike. Beide Unternehmen produzieren größtenteils in Asien – in Ländern wie China und Vietnam, denen Trump besonders heftige Gegenzölle aufbrummt. Auch die Aktienkurse der Autokonzerne gaben deutlich nach. Für Autoimporte in die USA gelten seit Donnerstag Zölle von 25 Prozent. Stellantis, das früher Chrysler hieß, legte daraufhin vorübergehend zwei seiner Werke in Kanada und Mexiko still und kündigte die Entlassung von 900 Arbeitern in Michigan und Indiana an. So zeigte sich schon am ersten Tag, wie eng die Autoproduktion über Grenzen hinweg verzahnt ist und was Trumps Zölle bewirken.

Schon in den Wochen zuvor waren die Börsenkurse nach unten gerutscht. Das lag vor allem an der Unsicherheit, die Trump mit seiner erratisch wirkenden Handelspolitik auslöste. Erst verhängte er Zölle, wenige Tage oder sogar nur Stunden später nahm er sie wieder zurück, nur um sie doch wieder zu erlassen. Das Hin und Her besorgte Unternehmen wie Investoren. Sie wussten nicht, was ihnen am Ende drohen würde. Viele zögerten mit Investitionen. Andere Konzerne wie Apple kündigten aus Furcht vor Trumps Zöllen schon einmal vorsorglich Milliardeninvestitionen in den USA an.

Nach dem Zollschlag sind die Sorgen und Unsicherheiten kaum weniger geworden: Wie reagieren die US-Verbraucher auf die absehbar steigenden Preise? Werden sich die Handelspartnerschaften auf der Welt jetzt neu sortieren? Müssen noch mehr Firmen Leute entlassen, weil ihre Wertschöpfungsketten komplexer sind als Trumps „Make America Great Again“-Weltbild?

Die Investmentbank JP Morgan stufte das Risiko für eine diesjährige Rezession der globalen Wirtschaft dann auch umgehend von 40 auf 60 Prozent herauf. Der Chefökonom der Bank, Bruce Kasman, wählte dazu martialische Worte: „Es wird Blut geben“, schrieb er in einer Kundennotiz. Andere Analysten sehen es ähnlich. Alle Zeichen stehen darauf, dass sich an den weltweiten Märkten etwas zusammenbraut – und schuld daran ist nach Meinung der Analysten Donald Trump.

Trotzdem dürfte die Wall Street den US-Präsidenten so schnell nicht fallen lassen. Als Trump im November die Wahl gewann, waren die meisten in der Finanzindustrie erleichtert. Viele können zwar wenig mit Trumps Attacken gegen das Abtreibungsrecht oder trans Personen anfangen. Doch in seiner Rivalin Kamala Harris sahen sie ganz im Ernst eine Quasi-Sozialistin.

Seither umgarnen die Männer und wenigen Frauen aus der Finanzindustrie Trump, wenn auch nicht ganz so offensiv wie die CEOs der Techkonzerne. Es ist eher eine stille Unterwerfung. Als Trump zum Angriff auf die Diversitätsprogramme von Unternehmen blies, gaben viele Banken ohne großen Widerstand nach, von Ausnahmen wie Jamie Dimon abgesehen, dem Chef von JP Morgan. Das Wall Street Journal druckte einen Gastbeitrag des Investors John Michaelson, in dem er Zölle mit Nachdruck verteidigte.

Der Engtanz zwischen dem Trump-Lager und der Wall Street findet abseits der großen Öffentlichkeit statt. Man konnte das vor einigen Wochen beobachten, als Trumps Finanzminister Scott Bessent bei einem Mittagessen des Economic Club of New York redete. Bessent – auch er als ehemaliger Hedgefonds-Manager ein Mann der Wall Street – versprach den Finanzleuten eine „verantwortungsvolle“ Deregulierung des Bankensektors und kündigte „so schnell wie möglich“ Steuererleichterungen für Unternehmen an. Diese würden „das Wachstum entfesseln“, sagte Bessent. Beide Ankündigungen brachten ihm den Applaus des Publikums ein.

Das ließ erahnen: Die Unterstützung der Wall Street ist nicht bedingungslos. An die Heil bringende Wirkung von Zöllen glauben dort wohl nur die wenigsten. Schließlich haben die Finanzleute selbst von der Globalisierung profitiert. Sie müssen auch wissen, dass es aus ökonomischer Sicht Unsinn wäre, in den USA bald wieder Turnschuhe und Möbel statt KI-Programmen zu produzieren.

Am Ende dürfte die Reaktion der Märkte entscheidend sein

Das Kalkül der Wall Street geht vielmehr so: Man hält bei den Zöllen still und erwartet im Gegenzug eine vorteilhafte Politik aus dem Weißen Haus. Und man spekuliert darauf, dass freundliche Maßnahmen wie Steuererleichterungen die negativen Folgen der Zölle abfedern. Die Frage ist, ob das noch gilt, seitdem klar ist, dass Trumps Gegenzölle viel heftiger ausfallen als von allen erwartet. Daneben muss Trump seinen Teil des Deals erst noch einlösen.

Von der Reaktion der Märkte dürfte auch abhängen, ob Trump seine Zölle durchzieht. Einen Tag nach seinem Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses bestieg er die Air Force One. Als die mitgereisten Reporter ihn nach der Entwicklung der Börse fragten, schob Trump die Schuld wie so oft auf seinen Vorgänger Joe Biden. „Es war zu erwarten. Der Patient war sehr krank“, sagte Trump. Als jemand, der den Boom des Aktienmarkts als seinen persönlichen Erfolg verbucht – egal, ob er gerade Präsident ist oder nicht –, kann ihm der Absturz aber nicht gefallen haben.

Dann deutete Trump vorsichtig Verhandlungsbereitschaft über seine Zölle an. Nur, um im nächsten Augenblick neue Einfuhrabgaben anzukündigen. Als Nächstes, drohte Trump, werde es Pharmaprodukte und Chips treffen.