Steigende Wassertemperaturen bedrohen Phytoplankton – Wissen | ABC-Z

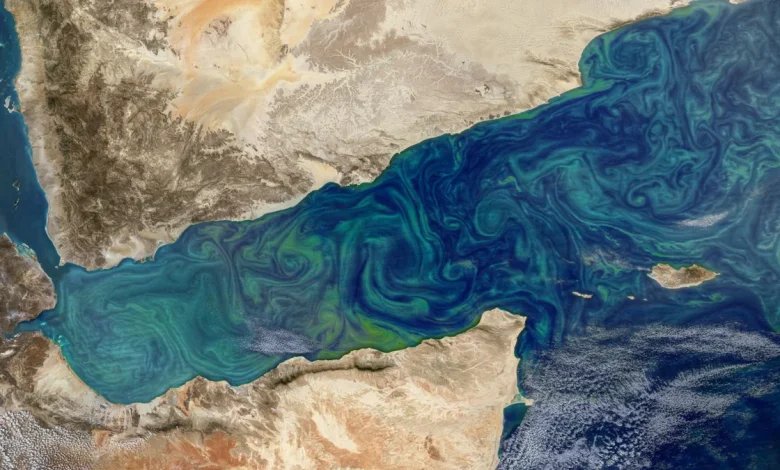

Wenn man das wichtigste Lebewesen auf der Erde erraten müsste, wer käme da auf ein winziges Bakterium, das im Meer lebt? Wäre aber vermutlich eine ganz gute Antwort. Die Mikrobe heißt Prochlorococcus und ist nur etwa 0,5 Mikrometer groß, weswegen man sie nur unter einem sehr guten Mikroskop sehen kann. Diese Bakterien leben an der Oberfläche weiter Teile der Weltmeere. Mutmaßlich gibt es von keiner anderen Art mehr Individuen als von diesem Einzeller, der per Photosynthese Sonnenlicht und Kohlendioxid in Sauerstoff und Biomasse verwandelt. Diese eine Phytoplankton-Art ist für rund ein Fünftel der globalen Sauerstoffproduktion verantwortlich – und durch die Erderwärmung womöglich massiv bedroht. Bei fortschreitendem Klimawandel könnten sich die Bestände bis Ende des Jahrhunderts in einigen Regionen halbieren, legt eine neue Untersuchung im Fachjournal Nature Microbiology dar.

Das Team um den Biologen François Ribalet von der University of Washington in Seattle wertete umfangreiche Daten aus, die über 14 Jahre hinweg im Pazifik gesammelt wurden. Insgesamt wurden dabei ungefähr 800 Milliarden Phytoplankton-Zellen analysiert. Grundsätzlich mag es Prochlorococcus warm, doch zeigen die Messungen, dass das Cyanobakterium nur bis etwa 28 Grad Celsius seine Vermehrungsrate steigert und diese bei noch höheren Temperaturen einbricht.

Da einige Klimamodelle prognostizieren, dass die Oberflächentemperatur mancher Ozeangebiete bis zum Jahr 2100 regelmäßig 30 Grad überschreiten wird, betrachtet Ribalets Team die Mikrobe dort als bedroht. Um 17 bis 51 Prozent könnte die Prochlorococcus-Produktion in tropischen Ozean-Regionen einbrechen, ergaben die Modellrechnungen der Gruppe anhand verschiedener Klimawandelszenarien. Dieser globale Player der Sauerstoff- und Biomasseproduktion würde demnach empfindlich gestört. Prochlorococcus verdoppelt seine Biomasse unter derzeitigen Verhältnissen etwa einmal am Tag. Dass die Meere nicht mit einem dicken grünen Brei gefüllt sind, liegt daran, dass Prochlorococcus ganz unten in der Nahrungskette steht. So viel wie nachwächst, so viel wird auch von größeren Lebewesen gefressen.

Als „Was-wäre-wenn-Szenario“ bezeichnen Miriam Seifert und Sebastian Rokitta die neue Studie in einem Statement für das Science Media Center (SMC). Beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven und waren nicht an der Untersuchung beteiligt. Es könne nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich das wichtigste Phytoplankton im Meer nicht an höhere Temperaturen anpassen kann, das räumen auch Ribalet und sein Team ein. Eine Ausbreitung in kühlere Gewässer in höheren Breitengeraden wäre möglich, vielleicht entstehen aber auch Cyanobakterien, die mit höheren Temperaturen besser zurechtkommen. Zudem sei unklar, ob nicht auch andere Organismen an ihre Temperaturobergrenze kommen und wie sich das dann auf die Lebensgemeinschaften auswirkt.

Auf den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre dürfte die Entwicklung laut Seifert und Rokitta zunächst keinen großen Einfluss haben. Am wichtigsten seien die Studienergebnisse „für Projektionen des zukünftigen marinen Nahrungsnetzes, da sämtliche Organismen bis hin zu Fischen und Meeressäugern von der Primärproduktion abhängig sind“, so die beiden AWI-Forscher.

Der Biologe Bernhard Fuchs aus der Abteilung „Molekulare Ökologie“ am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen kritisierte in einem Statement für das SMC die verwendete Messmethode, die seiner Ansicht nach zu geringe Teilungsraten ergebe. Er finde die Studie zwar dennoch spannend, doch rechtfertige sie nicht die seines Erachtens reißerische Aufmachung der Publikation, „leider in der heutigen Social-Media-Zeit ein häufiges Phänomen“.