Wahlkampf in Richtung Washington: Trumps Attacken machen Carney zum Favoriten in Kanada | ABC-Z

Wahlkampf in Richtung Washington

Trumps Attacken machen Carney zum Favoriten in Kanada

27.04.2025, 08:38 Uhr

Artikel anhören

Diese Audioversion wurde künstlich generiert. Mehr Infos

Die aggressive Außenpolitik von US-Präsident Trump beeinflusst den kanadischen Wahlkampf maßgeblich: Wo es Anfang des Jahres nach einem eindeutigen Wahlsieg für die Konservativen aussieht, liegt nun der Liberale Carney vorn. Der Interims-Regierungschef findet deutliche Worte in Richtung Washington.

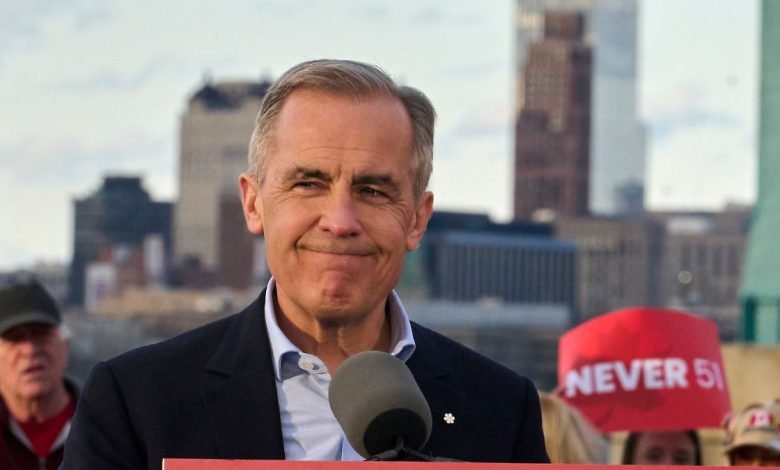

Zwei Tage vor der Parlamentswahl in Kanada haben die Spitzenkandidaten noch einmal um Wählerstimmen geworben. Der Favorit für das Amt des Premierministers, Mark Carney von der regierenden Liberalen Partei, griff am Samstag bei einer Kundgebung in Mississauga bei Toronto sowohl seinen Rivalen Pierre Poilievre von den Konservativen als auch US-Präsident Donald Trump an, der die Kanadier mit seiner Zollpolitik und seinen Annexionsbestrebungen beunruhigt.

“Präsident Trump hat die Weltwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen und Kanada betrogen”, wetterte Carney bei der Wahlkampfveranstaltung. Die Kanadier hätten diesen “Schock” mittlerweile überwunden, sollten aber “nie die Lehren daraus vergessen”.

Sein Gegenkandidat habe jedoch “keinen Plan” und es fehle ihm an wirtschaftspolitischem Scharfsinn und Erfahrung, um Kanada während eines Handelskriegs mit den USA zu führen, argumentierte Carney. “Wir brauchen kein Chaos, wir brauchen Ruhe. Wir brauchen keine Wut, wir brauchen einen Erwachsenen”, sagte der 60-Jährige.

Konservative setzen auf Lebenshaltungskosten

Trumps Amtsantritt am 20. Januar hat dem Rennen um das Amt des Premierministers in Kanada eine neue Wendung gegeben. Als Carneys Parteikollege Justin Trudeau Anfang Januar seinen Rücktritt als Regierungschef angekündigt hatte, hatten die Liberalen in den meisten Umfragen mehr als 20 Prozentpunkte hinter den Konservativen gelegen. Es schien demnach sicher, dass der 45-jährige Poilievre Kanadas nächster Premierminister wird.

Wegen Trumps für Kanada gefährlicher Handelspolitik gewann aber Interims-Regierungschef Carney an Rückhalt, weil er als früherer Zentralbankchef in Kanada sowie in Großbritannien mit Wirtschaftsexpertise punkten kann. Damit macht er auch wett, dass er bis zu Trudeaus Ablösung noch nie ein Wahlamt innehatte. Poilievre, der bereits seit zwei Jahrzenten Abgeordneter im kanadischen Parlament ist, versuchte derweil, im Wahlkampf wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Themen zu legen, bei denen Carneys Parteikollege Trudeau die Wähler enttäuscht hatte, beispielsweise die steigenden Lebenshaltungskosten.

“Sie können nicht noch vier solche Jahre ertragen”, sagte Poilievre am Samstag vor Anhängern in Delta in der Provinz British Columbia. “An die alleinstehende Mutter, deren Kühlschrank, Magen und Bankkonto alle leer sind und die nicht weiß, wie sie morgen ihre Kinder satt bekommen soll: Haben Sie Hoffnung, der Wandel ist unterwegs”, versprach der Oppositionschef.

Carneys Vorsprung verkleinert

In den Umfragen liegen Carneys Liberale vorn, in den letzten Tagen hat sich ihr Vorsprung allerdings verkleinert. Nachdem eine Auswertung mehrerer Umfragen durch den kanadischen Sender CBC einen Vorsprung der Liberalen von sieben bis acht Prozentpunkten ergeben hatte, lag er am Samstag nur noch bei knapp vier Prozentpunkten. Die Liberalen kamen demnach auf 42,5 Prozent und die Konservativen auf 38,7 Prozent.

Bei der Wahl sind 28,9 Millionen Bürger stimmberechtigt. Mehr als sieben Millionen von ihnen nutzten bereits vor dem eigentlichen Urnengang am Montag die Möglichkeit zur vorzeitigen Stimmabgabe. Mit dem Ergebnis wird wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale gerechnet.