SPD Berlin in der Krise: Testballon-Fahrten mit Raed Saleh | ABC-Z

Erst „anschließend wird die Partei eine Spitzenkandidatur festlegen, die zum Programm und zu Berlin passt“, teilen die Parteivorsitzenden Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini auf Nachfrage mit. Und im Übrigen beteilige sich die SPD-Führung nicht an Spekulationen.

An genau diesen Spekulationen mangelt es freilich nicht. Etliche Namen für potenzielle Spitzenkandidat:innen schweben seit Längerem durch den sozialdemokratischen Gerüchtekosmos. Der bislang eher blasse Parteichef Hikel gehört unter anderem dazu, ebenso die häufig als zu leise kritisierte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe.

Auch die gewesene Spitzenkandidatin bei den Wahlen 2021 und 2023, zwischenzeitliche Regierende Bürgermeisterin und derzeitige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey werden entsprechende Ambitionen nachgesagt. Viele in der Partei meinen allerdings, eine nochmalige Kandidatur gehe gar nicht.

Salehs „Großer Sprung nach vorn“?

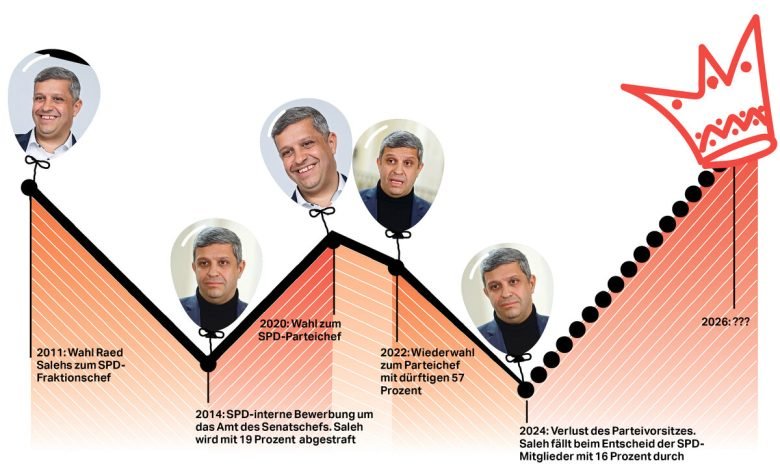

Für Unruhe in Teilen der Partei sorgt nun ein weiterer Name auf der Liste der Womöglich-Kandidat:innen: Raed Saleh, seit 2011 SPD-Fraktionschef im Landesparlament, zwischen 2020 und 2024 zusätzlich Parteivorsitzender. „Saleh als SPD-Spitzenkandidat im Gespräch“, verkündete jedenfalls der Tagesspiegel in der vergangenen Woche.

Bei wem der 47-Jährige im Gespräch ist, lässt der Beitrag offen. Bei der SPD-Linken jedenfalls nicht. Eine prominente Parteilinke sagt zur taz: „Die Meldung hat einige doch überrascht. Schließlich ist das Eis, auf dem Raed Saleh steht, seit letztem Jahr sehr viel dünner geworden.“

Tatsächlich ist es genau ein Jahr her, dass der bisherige Parteichef Saleh beim Mitgliederentscheid der SPD-Basis zur künftigen Landesspitze mit kläglichen 15,7 Prozent der abgegebenen Stimmen auf dem letzten Platz landete und von den eigenen Genoss:innen gedemütigt wurde. Es war der absolute Tiefpunkt in seiner Parteikarriere. Im Anschluss hieß es allerorten, der Spandauer sei politisch erledigt, die Machtmaschine habe ausgedient, Ende einer Dienstfahrt.

Die Niederlage machte Saleh zu schaffen. Aber nicht allzu lange. Immerhin war ihm der Fraktionsvorsitz geblieben. Recht bald war er wieder omnipräsent, als sei nie etwas gewesen. Gut gelaunt, umtriebig, süchtig nach Öffentlichkeit. Kaum eine Woche vergeht inzwischen, in der sich der Fraktionschef nicht wenigstens einmal politisch zu allen möglichen Themen zu Wort meldet – mehr als jede:r andere in der Berliner SPD.

Es wäre nur folgerichtig, wenn seine Unterstützer:innen jetzt die Zeit gekommen sehen für Salehs persönlichen „Großen Sprung nach vorn“. Er selbst erklärte bereits im vergangenen Herbst: „Ich habe in Berlin noch eine Menge vor.“

Gescheiterter Versuch vor zehn Jahren

Zur Erinnerung: Raed Saleh wollte schon einmal Regierender Bürgermeister werden. 2014 bewarb er sich parteiintern um die Nachfolge von Senatschef Klaus Wowereit. Auch damals scheiterte er krachend. Weniger als ein Fünftel der Genoss:innen machten ihr Kreuz bei Saleh, den SPD-Mitgliederentscheid gewann der seinerzeitige Stadtentwicklungssenator Michael Müller, der Berlin dann auch bis 2021 regierte.

Damals galt das für Saleh noch als verkraftbar. Der Fraktionschef war ja noch jung. Seither sind über zehn Jahre vergangen. Und es ist unklar, ob es sich bei den aktuellen Gerüchten nur um einen von Saleh-Unterstützer:innen lancierten Testballon handelt. Wie viel Zustimmung gibt es? Wie viel Protest? Saleh schweigt sich öffentlich aus.

Wie die Landesvorsitzenden will auch er „Personalspekulationen“ nicht kommentieren. Mit Blick auf einen Zeitplan bei der Kandidat:innenfindung bleibt er gleich ganz im Ungefähren: „Diese ernsthaften Entscheidungen werden wir gemeinsam und zu gegebener Zeit treffen.“

„Für viele nicht mehr relevant“

Das Auf-Zeit-Spielen der Parteigranden in der Kandidat:innenfrage sorgt in der SPD zunehmend für Kopfschütteln. Schließlich liegt der Laden in der Gunst der Berliner:innen am Boden. Bei der Bundestagswahl reichte es in der Hauptstadt gerade noch für 15,1 Prozent und Platz 5. „Dass wir für viele nicht mehr relevant sind, das nehmen ja auch wir wahr“, gab jüngst Parteichef Hikel zu Protokoll.

Umso wichtiger sei es, nicht erst ab September ein:e Kandidat:in aufzubauen, die die SPD aus dem Tal der Tränen und im besten Fall 2026 ins Rote Rathaus führen kann, fordert die Vertreterin der Parteilinken. Denn: „Jetzt geht es los, nicht im Herbst. Jetzt müssen wir uns um eine Spitzenkandidatin kümmern.“

Es reiche auch nicht, dass sich die SPD ihre Schwäche nur eingestehe. Sie müsse versuchen, daraus eine Stärke zu machen – „und zwar, indem sie eine starke Kandidatin sucht und findet, auch außerhalb des Landesverbands“.

Das Problem: Externe dürften nicht eben Schlange stehen. Immer mal wieder ins Spiel gebracht wird zwar der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Nur: Kühnert hatte im Oktober 2024 aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus dem Politbetrieb erklärt.

Es wäre einigermaßen unverständlich, dass er davon abrückt, um sich ausgerechnet in der auch in der Bundespartei als „atmosphärisch schwierig“ geltenden Berliner SPD aufzureiben.

Das letzte Wort in dieser Frage hat ohnehin die Partei. Aus dem Landesvorstand heißt es: Sollten zu viele Kandidat:innen auf der Matte stehen, könnte es dabei erneut zu einem Mitgliederentscheid kommen. Raed Saleh hat damit Erfahrung.