Schampus beim Dallmayr: Der Roman „Gute Menschen“ von Frédéric Schwilden | ABC-Z

München, im Dezember 2024. Eine finanziell unabhängige Frau aus der Generation Y hat ihren Mann verlassen. Selbst für sie, der Geld egal sein kann, so heißt es im Roman „Gute Menschen“ von Frédéric Schwilden, sei es schwer gewesen, eine Wohnung zu finden. Aber nun bezieht sie eine frisch luxussanierte Dachgeschosswohnung in einem Haus zwischen dem Reichenbach- und Gärtnerplatz.

Weil das Bett noch nicht geliefert wurde, legt sie sich auf das 1948 von Charles und Ray Eames entworfene Sitzmöbel La Chaise, das seine Besitzerin dazu zwingt, sich so hinzulegen, wie es die Hartschale vorgibt. „La Chaise war in gewisser Weise ein faschistisches Möbel, das aber, weil man sich freiwillig seiner Diktatur unterwarf, nicht faschistisch wirkte“, resümiert der Erzähler, wobei nicht ganz sicher ist, ob er hier die Gedanken der Figur wiedergibt oder ob es sich um eine Reflexion des Autors handelt.

Derlei ideologiekritischer Todernst wird gleich wieder gebrochen, wenn die Besitzerin des Sofas feststellt, dass die Nieten der Jeans ihrer Freundin einige Kratzer hinterlassen haben. Solches Changieren zwischen Essay und Erzählen, zwischen Ernst und liebevoller Ironie ist typisch für den zweiten Roman des für die „Welt“ schreibenden Autors und Journalisten.

Denn „Gute Menschen“ verbindet die Geschichte einer Trennung mit allerlei Gedankenströmen, die den Figuren durch den Kopf rauschen und den Autor selbst beschäftigen, wie mühelos auf der Plattform X festzustellen ist. Aber Schwilden gelingt es bis kurz vor Schluss auch, assoziative Sprünge vom Alpengroßmarkt zur Alpenfestung und vom Vaporizer-Hersteller Storz & Bickel zum KZ-Ofenbauer Topf & Söhne dramaturgisch so einzusetzen, dass es die schnöselhaften Figuren seines Romans treffend charakterisiert.

© imago/Arcaid Images

von imago/Arcaid Images

“}”>

Ein Lehrer, dem die Welt entgleitet

Da ist einerseits der verlassene Jan, ein linksgrüner Lehrer und Heinrich-Böll-Leser, der auch noch einen braunen Cordanzug trägt, den es vielleicht nicht noch gebraucht hätte. Diesem Jan entgleiten seine Schüler, die Welt an sich und seine Sexualität, was Schwilden gut und in seinen Widersprüchen treffend beschreibt. Dann findet Jan – jedenfalls für Momente – unerwartete Erfüllung in der Pflege seiner über 90-jährigen Großmutter in ihrem Haus in Krefeld, was einfühlsam und beim Duschen der alten Frau auch schonungslos beschrieben wird.

Die große Liebe des Autors gehört jedoch der inneren Leere und der Simulation von Individualität durch Luxuswaren. Hochpreisiger Konsum fasziniert Schwilden, obwohl er ihn als Scheinwelt durchschaut, wenn er den beispielsweise den Cup-Louis-Becher von Louis Vuitton beschreibt, den „irgendein armer Teufel“ mit einem Edding signiert habe, „damit so ein weißes Mädchen wie Sophie Passmann zeigen konnte, dass sie siebenhundertfünf Euro zu viel hat.“

© picture alliance/dpa

von picture alliance/dpa

“}”>

Not leidet in diesem Roman keiner. Aber so richtig auf den Putz haut vor allem die Ex des Lehrers, sodass man am Beginn des Romans ihren (finanziellen) Absturz befürchtet, der dann auf eine ganz andere Weise erfolgt. Bis dahin lernt der Leser einiges über die Geschmacksnuancen der Champagner von Jacquesson (säurebetont), Moët (klebrigsüß) und Veuve Cliquot (kellerig). Auch die Zusammensetzung des Cuvées der von Kennern bevorzugten Marke bleibt nicht unerwähnt.

Schärfe und Ironie

Konsumiert wird derlei in der Bar des Delikatessenhauses Dallmayr. Die wird einschließlich ihres müßiggängerischen und leicht vulgären Pensionistenpublikums schön beschrieben. Hiesige Leser werden es dem in Erlangen lebenden Schwilden hoch anrechnen, dass seine Figuren literarisch allzu verschlissene Örtlichkeiten meiden: Dallmayrs Konkurrent in der Prinzregentenstraße bleibt unerwähnt.

Das Imperium von Charles Schumann materialisiert sich nur in seiner Tagesbar und die Bar Schwarzreiter musste der auf diesem Gebiet ignorante Rezensent erst einmal googeln. Die Notaufnahme im Klinikum Rechts der Isar kennt er aber so weit, dass er den Realismus von Schwildens Schilderung der trostlosen Weihnachtsfeiertage in dieser Einrichtung als treffend beurteilen möchte.

© picture alliance/dpa

von picture alliance/dpa

“}”>

„Gute Menschen“ ist auf weite Strecken ein scharf und mit liebevoller Ironie beobachteter Roman über das Leben besserer Kreise in München. Aber die weibliche Hauptfigur prasst mit ihrer Freundin auch Geld beim „Le Grand Brunch“ im Pariser Ritz aus, um „das Patriarchat zu ficken“, was feministische Exkurse nach sich zieht. Silvester spielt dann wieder in Oberbayern: am Tegernsee. Das verhilft dem Kanzlerkandidaten der Union, einer bekannten Kabarettistin und Peter Maffay nach dem Brand eines Gartenhauses zu Cameo-Auftritten.

Eine Folge von Apercus ist kein Roman

Reizvolle Nuancen wie eine männliche „Müllfee“ würzen erwartbare Klischees. Gegen Ende wird der Ton bitterer, wenn Jan als Sprachrohr des Autors die Anzeigenflut wegen Politikerbeleidigung nach § 188 StGB kritisiert. In der Schilderung des Verfalls von Krefeld bekommt das Buch dann noch eine leicht unangenehm kulturkritische Schlagseite, wenn Jan von Migranten zusammengeschlagen wird.

Laber-Podcasts, Instagram-Influencer und eine bestimmte Sorte deutscher Celebrities trifft figurenübergreifend die Abneigung dieses Buchs, das wie Schwildens erster Roman unter dem Einfluss von Christian Krachts „Faserland“ steht. Nach der exakten Beschreibung von Örtlichkeiten wie dem Alpengroßmarkt in Miesbach überrascht die der Dramaturgie geschuldete Ungenaugkeit in der Beschreibung des winterlichen Zugspitzgipfels. Und der Schluss verplätschert im Vergleich zum furiosen Finale von „Toxic Man“.

“}”>

Davor wird ein Feuerwerk geistreicher Aperçus zum Unterschied zwischen schwulem und heterosexuellen Sex, über Tobias Kratzers Bayreuther „Tannhäuser“ und die Dummheit blaugefärbter Palästina-Sympathisanten abgebrannt. Und man hat nach 200 Seiten zahllose Markennamen und die Wirkung bisher unbekannter Drogen und Tabletten dazugelernt.

Aber die Frage drängt sich auch auf, ob Romane wirklich die passende Form für derlei atmosphärische Zeitkritik sind, wenn der Autor seine Figuren dann am Ende allzu knapp erledigt. Da kommt der Journalist Schwilden zu sehr durch. Und man wird auf einen dritten Roman dieses geistreich-brillianten Schreibers warten müssen, der diese Widersprüche auflöst. Oder auch nicht.

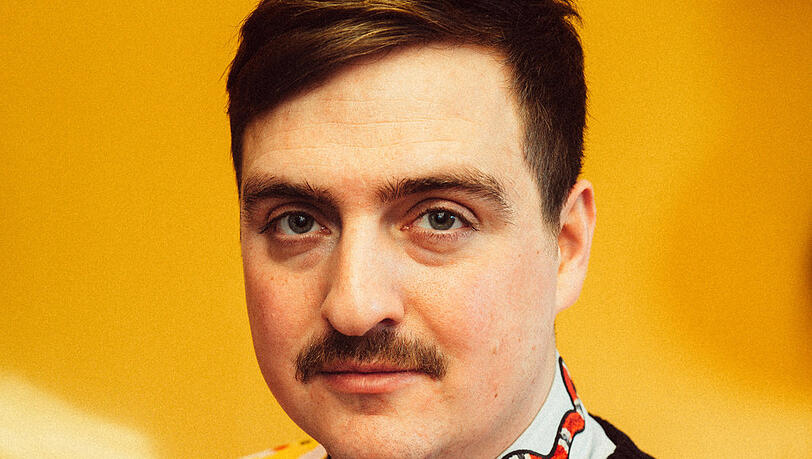

Frédéric Schwilden: „Gute Menschen“ (Piper, 208 S., 23 Euro)