Rezension zu Alexander Sollochs Harry-Rowohlt-Biographie | ABC-Z

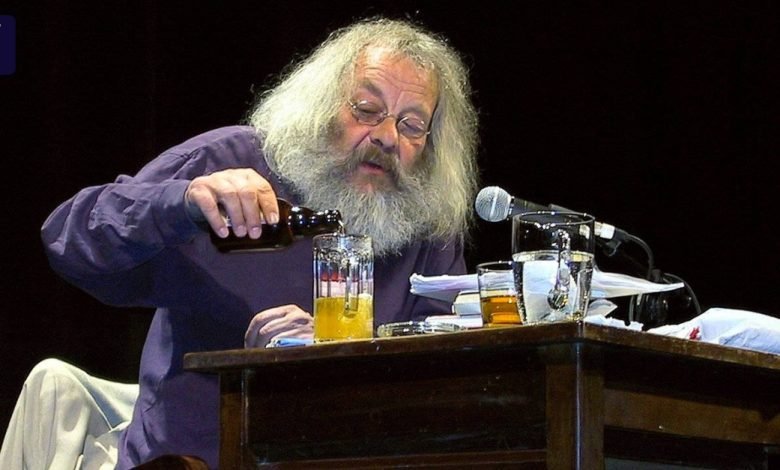

Wer ihn einmal gehört hat, wird ihn nie mehr vergessen, denn wie er las, das machte ihm niemand nach. Harry Rowohlt war ein Vortragskünstler, wie es ihn im deutschen Sprachraum seit Karl Kraus wohl nicht mehr gegeben hat, obwohl bei ihm die Komik immer dem Ernst den Rang ablief – anders als bei Kraus, einem sowohl tief von seiner Zeit Angeekelten als darob auch Verzweifelten. Rowohlt war gar kein so viel gnädigerer Begutachter, doch er vermochte, seine Zeitdiagnostik in eine Grundironie zu kleiden, die nichts Verbissenes hatte. Vor allem aber pflegte er öffentlich nicht Feind-, sondern Freundschaften: Seine Liebeserklärungen an bewunderte Menschen waren bezwingend. Wer mochte nach seinen Empfehlungen nicht Flann O’Brien, Frank McCourt oder Philip Ardagh lesen – natürlich in Rowohlts eigenen Übertragungen? (Bücher von Frauen hat er seltsamerweise nie übersetzt.)

Wen er außerdem bewunderte, das war sein Publikum – dafür, dass es die stundenlangen, anfangs einseitig (auf der Lesebühne) whiskeybefeuerten Veranstaltungen durchhielt. An seinen angeblich ersten Auftritt, 1986 in Aachen, hat Rowohlt sich danach noch insoweit erinnern können, dass er gerührt darüber gewesen sei, dass überhaupt Leute gekommen waren: „Dann sollen die auch Vollbedienung kriegen“, lautete seine Konsequenz. Beim wohl zweiten Aachener Auftritt saß der Verfasser dieser Rezension im Publikum, und er kann bestätigen, dass man danach vollbedient war. Aber auch glückselig.

Harry Rowohlt ist seit zehn Jahren tot, aber vorher hatte er noch den Radiomann Alexander Solloch kennen- und schätzen gelernt, der sich nunmehr der Aufgabe gestellt hat, das Leben dieses Publikumslieblings zu erzählen. Immerhin war Rowohlt ja auch der Sohn des gleichnamigen Verlagsgründers, und so war ihm die Liebe zur Literatur in die Wiege gelegt. Der Weg aus dem Schatten des Vaters hinaus und bis zum Verkauf seiner Verlagsanteile ist schon interessant genug für ein ganzes Buch, aber natürlich legt Solloch den Schwerpunkt auf Anekdoten, deren Erzählung ja auch Rowohlts Liebstes auf der Bühne waren. Dass der Biograph dabei besser einen gewissen stilistischen Abstand zum Biographierten gewahrt hätte, verschlägt nicht viel. Man kann von Harry Rowohlt ja gar nicht genug lesen, seit man seine Kolumne „Pooh’s Corner“ in der Wochenzeitung „Die Zeit“ nicht mehr lesen kann.

Was indes negativ an der Biographie zu Buche schlägt, ist ihre hagiographische Haltung. Natürlich ist man als postumer Biograph auf die Gunst der überlebenden Angehörigen angewiesen, aber dass so gar nichts über das zur Sprache kommt, was bisweilen auch Probleme bereitete an Harry Rowohlts Übersetzerpraxis, das darf verwundern. Er schuf ja seine eigenen Tonfälle, und das wurde durchaus nicht immer geschätzt. So war Rowohlt etwa als Übersetzer von Art Spiegelmans Comic „Maus“ vorgesehen, doch als seine gewohnt eigenmächtig mit der Sprache spielende Version zur Kontrolle beim New Yorker Autor eintraf, zog der sofort seine Genehmigung einer deutschen Fassung zurück. So mussten wir einige Jahre länger auf den wichtigsten aller Autorencomics warten, ehe er schließlich – ein Namenswitz der Kulturgeschichte – bei Rowohlt erschien, aber eben nicht von Harry Rowohlt übersetzt. Dass solche Episoden nicht in Sollochs Buch stehen, wirft kein gutes Licht auf die Recherche. Oder es folgt auch hierin seinem Gegenstand und lässt nur Harry Rowohlts Version gelten.

Alexander Solloch: „Harry Rowohlt“. Ein freies Leben.

Verlag Kein & Aber, Zürich 2025. 320 S., Abb., geb., 26,– €.