Raubkunsteklat um Tänzerinnen-Brunnen im Berliner Kolbe Museum | ABC-Z

Das kleine Georg Kolbe Museum im Westen Berlins ist beim Publikum sehr beliebt. In dem bauhausgeprägten Gebäude werden immer wieder gut gemachte Kunstausstellungen gezeigt. Auch der idyllische Garten samt Café lockt vor allem im Sommer viele Besucher an. Doch momentan herrscht Aufregung um die Institution. Anlass ist ein Brunnen von Georg Kolbe, einem der erfolgreichsten Bildhauer der Weimarer Republik. Die 1922 entstandene Kalksteinskulptur, die sich im Garten des Museums befindet, besteht aus drei sitzenden männlichen Figuren.

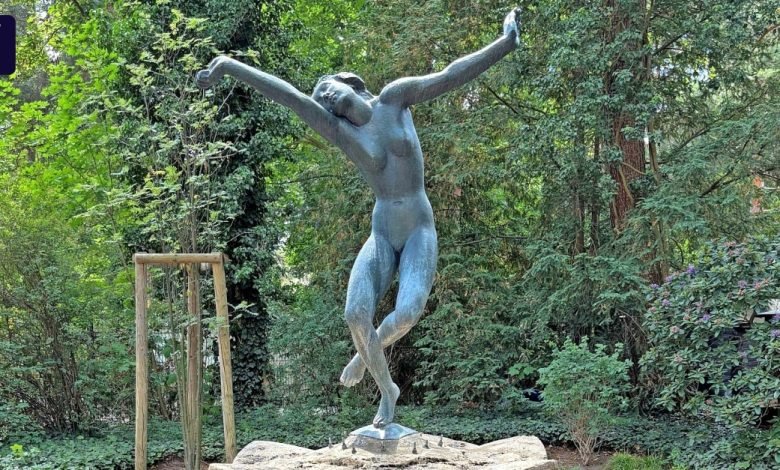

Auf ihren Schultern tragen sie eine monumentale, stilisierte Blüte, aus der Wasserfontänen nach oben steigen und auf der eine Tänzerin aus Bronze steht. Die weibliche Aktfigur ist in der expressiven Bewegung eines für die damalige Zeit typischen Ausdruckstanzes dargestellt. Eingefasst ist die Figurengruppe von einem runden, steinernen Wasserbecken. Der Wert des gesamten Objekts, das wohl als eines der bedeutendsten Werke des Künstlers angesehen werden kann, wurde kürzlich von einem ehemaligen Mitarbeiter des Auktionshauses Sotheby’s auf circa 1,4 Millionen Euro geschätzt.

Auftraggeber des Brunnens war Heinrich Stahl, der ein Wasserspiel für den Garten seiner prachtvollen Villa in Berlin haben wollte. Stahl war einer der kunstbegeisterten Direktoren der Victoria Versicherung. Von 1933 an war er außerdem Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und einer der obersten Repräsentanten der „Reichsvertretung der Deutschen Juden“. Aufgrund der antisemitischen Diskriminierung, Bedrohung und Verfolgung durch die Nationalsozialisten ließ das Ehepaar Heinrich und Jenny Stahl 1937 Teile ihrer Kunstsammlung in Berlin versteigern.

Als sie Anfang 1940 Deutschland verlassen wollten, zahlten sie die vom Staat geforderte Reichsfluchtsteuer. Im Januar 1941 mussten sie auch noch ihre Villa samt Kolbe-Brunnen verkaufen, da Juden zu dieser Zeit Grundeigentum und der Besitz wertvoller Kunstwerke nicht mehr erlaubt waren. Die Geheime Staatspolizei verhinderte dennoch die Emigration, nur dem Sohn Bruno gelang die Flucht.

Wie in einer Agentengeschichte verschleiert

Der Käufer der Villa war Theodor Dimanow, der als bulgarischer Konsul in Berlin lebte. Er erwarb die Immobilie und den Brunnen weit unter Wert, wobei das Geld auf ein Sperrkonto eingezahlt wurde. Im Mai 1942 verfügte die Geheime Staatspolizei die Einziehung des gesamten Vermögens des Ehepaars Stahl inklusive des Bankguthabens zugunsten des Deutschen Reiches. In einem Brief schrieb Heinrich Stahl im Juni 1942: „Wir haben alle Gelder dem Reich übereignen müssen & gehen als Bettler in die ungewisse Zukunft.“

Doch eine Zukunft sollte Heinrich Stahl nicht mehr haben: Wenige Tage später wurden er und seine Frau in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo er ein knappes halbes Jahr später aufgrund der Haftbedingungen starb. Seine Frau Jenny überlebte den Holocaust und wanderte 1950 zu ihrem Sohn in die USA aus. Da sich die Stahls nicht freiwillig von ihrem Besitz getrennt hatten und ihnen das Geld vom Verkauf des Brunnens nicht zur freien Verfügung stand, beweist dies, dass es sich dabei um NS-Raubgut handelt.

Nach dem Krieg kam es zwischen der Familie und Konsul Dimanow in einem Wiedergutmachungsverfahren zu einem mehrjährigen Streit und letztendlich zu einem gerichtlichen Vergleich: Im Mai 1953 erhielten die Stahls die klägliche Summe von 2000 US-Dollar, damals 8400 Deutsche Mark, und verzichteten auf eine Restitution der Villa und des Grundstücks. Dieser Vergleich bezog sich allerdings nicht auf den Brunnen, denn Dimanow hatte durch seinen Bevollmächtigten mehrfach schriftlich erklären lassen, dass das Objekt von russischen Truppen abtransportiert worden sei.

Somit hätte das Werk nicht restituiert werden können, und eine Entschädigung hätte nicht in Dimanows Verantwortung gelegen. Doch seine Behauptung, der Brunnen sei verloren gegangen, war eine Lüge, denn er selbst hatte 1945 bei seiner Auswanderung nach Madrid die Bronzefigur als wichtigstes Element des Brunnens mitgenommen. Das bedeutet, dass der Vergleich mit einer Täuschung und somit unter falschen Voraussetzungen abgeschlossen wurde und eine Entschädigung für das Objekt nie stattgefunden hat.

Kein Verweis auf Status als Raubkunst

1978 verkauften Dimanows Erben die Tänzerin an die Georg-Kolbe-Stiftung, den privaten Trägerverein des Georg Kolbe Museums. Im selben Jahr tauchte auf einem Grundstück in Berlin-Zehlendorf der steinerne untere Teil des Brunnens auf, der Berlin nie verlassen hatte, sodass auch dieser von der Stiftung übernommen werden konnte. Im Sommer 2024 begann das Museum, die Geschichte zu recherchieren, und entdeckte im Landesarchiv Berlin Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit.

Kathleen Reinhardt, die Direktorin des Museums, nahm letztes Jahr auf eigene Initiative Kontakt mit den Nachfahren von Heinrich und Jenny Stahl auf und richtete im April 2025 im Museum einen Dokumentationsraum zur Provenienz des Brunnens ein. Darüber hinaus hat sie gerade ein Buch über das Objekt veröffentlicht. Auch will Reinhardt für das Ehepaar Stahl eine Gedenkplakette am Brunnen anbringen und beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste einen Antrag auf Fördermittel für eine weitergehende Erforschung stellen.

Das klingt zwar alles sehr gut, und doch wird die Museumsdirektorin ihrem eigenen Anspruch, eine faire und gerechte Lösung zu ermöglichen, nicht gerecht. Äußerst befremdlich ist, dass weder auf ihrem Entwurf für die Plakette noch in dem musealen Dokumentationsraum die Begriffe „NS-Raubkunst“ oder „NS-verfolgungsbedingter Vermögensentzug“ vorkommen. Besonders auffällig ist, dass ebenso in den elf Texten des Buches nicht ein einziges Mal das Kind beim Namen genannt wird. Kathleen Reinhardt meidet den Terminus der Raubkunst wie der Teufel das Weihwasser. Auf die Frage dieser Zeitung, warum das so ist, gab es auf wortreiche Weise keine plausible Antwort.

Stattdessen wird in der Publikation massiv kritisiert, dass es sich bei den steinernen Trägerfiguren um Afrikaner handelt, was dem Bildhauer Georg Kolbe als Rassismus und Kolonialismus ausgelegt wird. Das eigentliche Skandalon, dass der Brunnen NS-Raubkunst ist, erscheint da nur noch als zu vernachlässigende Nebensache. In dem E-Mail-Verkehr mit den Erben, welcher der F.A.Z. vorliegt, erwähnt Reinhardt noch nicht einmal die Möglichkeit, dass es sich bei dem Objekt um Raubgut handelt. Dadurch wird dessen Geschichte verharmlost und das jüdische Leid von Heinrich und Jenny Stahl relativiert.

Darüber hinaus ist kritisch anzumerken, dass die von Reinhardt geplante weitergehende Erforschung der Herkunft des Brunnens zwar für die Nachkriegszeit, aber nicht für die Zeit des Nationalsozialismus sinnvoll ist. Die aufgewendeten Steuergelder wären zum Fenster hinausgeworfen, denn die historischen Unterlagen im Landesarchiv Berlin und im Brandenburgischen Landeshauptarchiv sind bereits mehrfach ausgewertet worden und in ihrer Aussage- und Beweiskraft eindeutig. Somit kommt Reinhardts Museumspolitik letztendlich einer Verschleppung des Falls gleich, zumal eine Lösung für die Familie verzögert wird.

Da Reinhardt für ihr Haus in den letzten vier Jahren vom Senat des Landes Berlin über 3,1 Millionen Euro als finanzielle Förderung erhalten hat, dürfen der Senat und vor allem die Öffentlichkeit von ihr erwarten, den internationalen Ansprüchen und der historischen Verantwortung im Umgang mit NS-Raubkunst gerecht zu werden. Morgen nun findet im Georg Kolbe Museum eine Veranstaltung zur Geschichte des Brunnens statt. Ob Reinhardt bei dieser Gelegenheit, wenn schon nicht im Katalog, zumindest mündlich klare Worte zu dem umstrittenen Werk finden wird, bleibt abzuwarten.