Politik statt Handel: USA und Brasilien im Zollkonflikt | ABC-Z

Die Vereinigten Staaten haben am Mittwoch Sanktionen gegen den brasilianischen Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Gerichtshof verhängt. Er leitet unter anderem den Prozess gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro, der wegen eines versuchten Staatsstreichs vor Gericht steht. Washington beruft sich auf das sogenannte Magnitsky-Gesetz zur Sanktionierung von Ausländern, die der Korruption oder schwerer Menschenrechtsverletzungen beschuldigt werden.

Moraes darf bis auf Weiteres nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen. Zudem ist ihm der Zugang zum US-Finanzsystem und dadurch auch die Nutzung von Kreditkarten amerikanischer Unternehmen verwehrt. US-Finanzminister Scott Bessent rechtfertigte die Maßnahme unter anderem mit angeblichen Menschenrechtsverletzungen durch „willkürliche Verhaftungen“, die Moraes veranlasst haben soll.

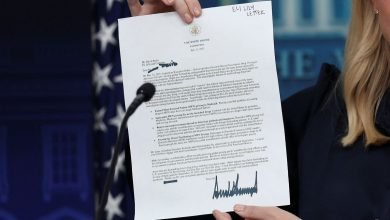

Es ist die jüngste Eskalation in einer sich immer weiter zuspitzenden Krise zwischen den beiden Ländern, in der Wirtschafts- und Zollfragen mit Politik, Justiz und Ideologie vermischt werden. Verantwortlich für diese Vermischung ist US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich. Seine am 9. Juli kommunizierte Zolldrohung gegen Brasilien war nicht nur eine der höchsten überhaupt, sondern wich inhaltlich und im Ton deutlich von den Standardbriefen ab, die andere Länder erhielten.

Trump rechtfertigte darin die Strafzölle gegen Brasilien mit dem laufenden Strafprozess gegen Bolsonaro. Zuvor hatte Trump die brasilianische Regierung und Justiz direkt angegriffen und ein Ende der „Hexenjagd“ gegen Bolsonaro gefordert, die darauf abziele, ihn von den Wahlen im nächsten Jahr fernzuhalten. Zudem kritisierte er den Obersten Gerichtshof Brasiliens für seine „Zensurbefehle“ gegen amerikanische Technologieunternehmen.

In der Folge eskalierte der Konflikt. Begründet mit einer angeblichen Einflussnahme Bolsonaros auf Trumps Zolldrohung gegen Brasilien erließ der Oberste Gerichtshof Brasiliens am 18. Juli Durchsuchungsbefehle und einstweilige Verfügungen gegen den ehemaligen Präsidenten und verbot ihm, ausländische Beamte zu kontaktieren. Bolsonaro muss seither eine elektronische Fußfessel tragen. Washington reagierte am selben Tag, indem es Einreiseverbote gegen Moraes sowie gegen sieben weitere Richter des Obersten Gerichtshofes und den brasilianischen Generalstaatsanwalt verhängte.

Bolsonaros Sohn jubelt über Strafzölle

Einen Tag später ließ Moraes die Vermögenswerte von Eduardo Bolsonaro einfrieren. Der Sohn des ehemaligen Präsidenten und Abgeordnete hat sich im März ins freiwillige Exil nach Florida begeben. Schon seit Längerem pflegt er enge Kontakte zur Trump-Familie und zu Leuten aus dessen Dunstkreis, wie beispielsweise dem früheren Trump-Berater Steve Bannon. Nach der Ankündigung der Strafzölle gegen sein eigenes Land sprach Eduardo Bolsonaro von einem „Erfolg“, der auf seinen „intensiven Dialog“ mit Mitgliedern der Trump-Regierung zurückzuführen sei.

Jeder neue Schlag von Trump gegen die brasilianische Wirtschaft und die brasilianischen Institutionen wird von Eduardo Bolsonaro bejubelt. Die brasilianische Bundespolizei geht dem Verdacht nach, dass der Abgeordnete seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten mit Geldern finanziert, die von einem Spendenkonto seines Vaters stammen.

Brasília hat klargemacht, dass es zwar bereit ist, über Zölle zu verhandeln – aber nur über Zölle. Innenpolitische Angelegenheiten oder das Justizsystem, geschweige denn der Bolsonaro-Prozess, stehen für Brasiliens Regierung nicht zur Debatte. Die Drohungen Trumps werden als Einmischung und Angriff auf die Souveränität Brasiliens gesehen. Und das Vorgehen Bolsonaros und seines Sohns in Florida haben Befremden ausgelöst – nicht nur auf Regierungsseite, sondern bis weit in die konservative Opposition hinein.

Selbst das Bolsonaro-Lager ist gespalten. Viele erachten das Vorgehen von Eduardo Bolsonaro, der sich auf der Mission seines Lebens wähnt, um mit Trumps Hilfe und auf Kosten der brasilianischen Wirtschaft eine Amnestie für seinen Vater zu erzwingen, als unpatriotisch und kontraproduktiv – auch politisch. Ein früherer Verbündeter sprach in einem Interview von einem „Schuss ins eigene Knie“.

Die Strategie von Trump und Bolsonaro, die darauf abzielt, die linke brasilianische Regierung ein Jahr vor den Präsidentenwahlen zu schwächen, hat bisher genau das Gegenteil bewirkt. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der in diesem Jahr 80 Jahre alt wird, ist in seiner dritten Amtszeit nie in die Gänge gekommen. Nun strotzt er plötzlich vor Elan und spielt sich als Verteidiger des Vaterlandes auf. Im Parlament hat Lula eine klare Mehrheit um sich geschart, die bereit ist, notwendige Maßnahmen zu unterstützen, wie auch immer diese aussehen.

In Erwartung der Strafzölle hat die Regierung eine Reihe von Hilfspaketen und Subventionen vorbereitet, um ihre schützende Hand über die Wirtschaft zu halten – und ihren Einfluss auf sie auszubauen. Dass dies den ohnehin schon angespannten Staatshaushalt weiter belasten wird, dürfte man der Regierung angesichts der Notsituation verzeihen. Selbst im Agrarsektor, der Bolsonaro sehr wohlgesinnt ist, gab es Kritik am „politischen Charakter“ der Zolldrohung von Trump.

Washington redet nicht mit Brasília

Lulas Umfragewerte, die sich in stetem Sinkflug befanden, haben in den letzten drei Wochen einen Sprung nach oben gemacht. Hatten ihn viele mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr, bei denen er seine vierte Amtszeit anstrebt, bereits abgeschrieben, so führt er die Umfragen nun in allen möglichen Szenarien an. Gleichzeitig erhält seine Regierung durch den Zollstreit praktisch einen Freibrief für alle wirtschaftlichen Maßnahmen und deren Folgen. Jegliche Schuld kann auf Trump und dessen Einflüsterer geschoben werden.

Wirtschaftlich dürfte sich der Schaden der Zölle in Grenzen halten. Lediglich 13 Prozent der brasilianischen Exporte gehen in die USA, halb so viel wie nach China. Das Wirtschaftswachstum Brasiliens sinkt dadurch laut Goldman Sachs in diesem Jahr um rund 0,4 Prozentpunkte auf zwei Prozent.

In den vergangenen Tagen hatte die brasilianische Regierung vergeblich das Gespräch mit Washington gesucht. In einem Interview mit der „New York Times“ sagte Lula diese Woche, er habe um Kontakt mit der Trump-Regierung gebeten und mehrere Minister sowie seinen Vizepräsidenten für diese Mission ernannt, doch es sei nicht möglich, „weil niemand reden will“. Auch eine Anfrage für ein direktes Gespräch zwischen Lula und Trump blieb bis zuletzt unbeantwortet.

Am Mittwoch unterzeichnete der amerikanische Präsident schließlich das Dekret für die Besteuerung der brasilianischen Importe. Die Strafzölle von 50 Prozent treten damit in einer Woche in Kraft, wobei Hunderte von Produkten ausgenommen werden, darunter Orangensaft, Zellulose sowie der Flugzeugbauer Embraer.

Lula wird Trumps Zollhammer geschehen lassen und politisch zu nutzen versuchen. Obwohl die Regierung zunächst mit reziproken Strafzöllen gegen US-Importe gedroht und dafür die Unterstützung des Kongresses erhalten hat, dürfte sie vorerst abwarten, wie Finanzminister Fernando Haddad in dieser Woche durchblicken ließ. Massive Zölle auf Importe hätten direkte Folgen für die Inflation und die brasilianischen Konsumenten. Und mit denen will es sich Lula nicht verscherzen, wo es gerade so gut für ihn läuft.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Brasilien früher oder später zur Keule greift. Das wäre nach Ansicht der meisten Experten wirtschaftlich zwar nicht besonders rational. Doch im Zollstreit zwischen den USA und Brasilien ist die Logik längst eine andere, eine politische.

Auch mit Blick auf Trump sucht man nach Rationalität. Wirtschaftlich lassen sich Zölle in diesem Ausmaß gegen die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas nicht erklären. Brasiliens Wirtschaft ist zwar sehr abgeschottet. Auch stört sich Washington an den Regulierungen, denen die amerikanischen Big-Tech-Unternehmen unterworfen sind. Doch die Vereinigten Staaten verzeichnen im Handel mit Brasilien seit Jahren einen Überschuss von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr.

Beobachter vermuten daher, dass Trump Brasilien exemplarisch für seine Annäherung an China bestrafen will und der Gipfel der BRICS-Gruppe in Rio de Janeiro Anfang Juli, bei dem Lula an der Seite anderer Staatschefs des „globalen Südens“ einige indirekte Seitenhiebe gegen Washington austeilte, ein Auslöser für die massiven Strafzölle gewesen sein könnte. Als ob das nicht schon komplex genug wäre, hat Trump mit seinem Freund Bolsonaro ein Element in den Zollstreit eingebracht, das bei der Suche nach einem Ausweg aus der Krise für beide Seiten ein Hindernis ist.