Geräte mit Spannung: Besuch im Synthesizer Museum Berlin | ABC-Z

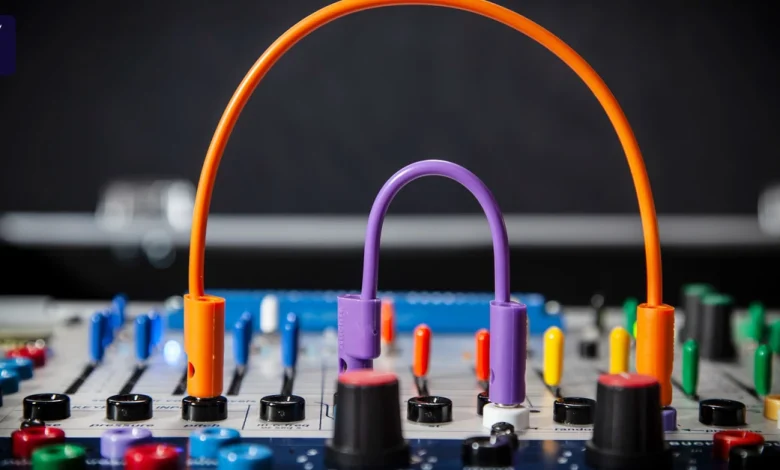

In dem „Siebzigerjahreraum“, einem Saal mit einer kleinen Bühne, zwei roten Sesseln und einer großen Fensterfront zum Kottbusser Tor, spielt jemand eine berühmte Melodie: Es ist der Anfang von Van Halens Hit „Jump“. Brillant, hell und leicht sägend im Sound. Gespielt auf dem Synthesizer Oberheim OB-Xa, der im Jahr 1980 in den Handel kam – genau solch ein Gerät benutzte Eddie Van Halen damals für seine Aufnahme auch selbst. Daneben lassen sich zwei junge Japanerinnen einen Modular-Synthesizer erklären, an dem man mit vielen kleinen Kabeln den Sound manipulieren kann, je nachdem, in welche Buchsen man sie steckt. Und von drüben, aus dem Achtzigerzimmer, hört man Beats aus der 808, der berühmten Drum-Maschine, ohne die der Techno kaum denkbar wäre.

Es ist Sonntagmittag, und das Kreuzberger Synthesizer Museum Berlin ist überfüllt. Nicht, weil kein Platz mehr für Menschen wäre. Sondern, weil die Luft schon dicht von Klang ist. Die etwa dreißig Besucher spielen ja alle an Keyboards und kleinen Soundstationen: Noch mehr davon wäre Kakophonie. So ist es gerade noch eine Freude, all die berühmten Klänge zu hören.

Die DDR hatte ihren eigenen Synthesizer

Hier stehen in vier großen Räumen 52 Synthesizer der letzten fünf Jahrzehnte, die den Pop einst mitgeformt haben. Über vielen davon kleben Fotocollagen, da sieht man, wer so etwas einst besessen und gespielt hat: The Who und Jean-Michel Jarre setzten den Arp 2600 ein. In dem Hit „Take On Me“ von a-ha hört man den angenehm weichen Ton eines Roland Juno-60. Sogar die DDR hatte ihren eigenen Synthesizer. Der Vermona Synthesizer mit seinen ungewöhnlichen runden Knöpfen war bei Karat oder City im Einsatz. Die meisten dieser Geräte sind Raritäten oder gar nicht mehr zu bekommen.

„Wenn die Instrumente alle bei mir in Koffern unter der Treppe stehen, ist der Welt nicht geholfen“, sagt Michael Soltau, der Leiter und Inhaber. Ohne den Filmmusikkomponisten gäbe es das Museum nicht, fast alles hier stammt aus seiner Sammlung. Nur die 808-Drum-Station hat der DJ Paul van Dyk gestiftet. Die Räume in Kreuzberg, neben den Clubs „Monarch“ und „Paloma Bar“ gelegen, waren vorher „Schneiders Laden“, ein Geschäft und Showroom für analoge Synthesizer.

Der CS-80 von Bruce Springsteen, Baujahr 1977

Als das vor einem Jahr auszog, gründete Soltau sein Museum. „Ich will hier etwas bewahren, was sonst vielleicht ausstirbt. Die Kultur der elektronischen Klangerzeuger in der Popmusik beginnt quasi 1969 mit dem Minimoog und verändert alles“, sagt Soltau. „Und es gibt keine Chance, diese Klangquellen digital nachzuempfinden. In elektrischen Geräten streut immer mal irgendwo eine Spannung, solche Unreinheiten geben dem Sound oft erst seinen Charakter.“

Und so stehen hier Maschinen zum Anfassen, die man sich kaum zu berühren traut. Etwa ein Yamaha CS-80, ein fast hundert Kilo schwerer Koloss, Baujahr 1977. Auf so einem Gerät spielte Bruce Springsteens Keyboarder Roy Bittan den Hit „Born in the U.S.A.“ ein.

Ein funktionierendes Original würde heute auf dem Gebrauchtmarkt so viel wie ein Sommerhaus auf dem Land kosten. Allerdings wurden zwischen 1977 und 1980 nur achthundert Stück hergestellt, ganz selten geht eins auf den weltweiten Gebrauchtmarkt. Der CS-80, der nun in Kreuzberg steht, ist nicht nur irgendeiner, sondern genau das Teil, das Springsteen und die E Street Band bis 1995 benutzt haben. Damals wurde es in Los Angeles auf einem Flohmarkt verkauft. Soltaus damaliger Chef erstand es für 5000 Dollar und gab es seinem Angestellten – als Gage für einen Musikjob.

Dass es dieses Museum in Berlin nun überhaupt gibt, erzählt auch eine Geschichte vom Überdruss an der digitalen Welt. Eine Zeit lang dachte man, alles lasse sich im Computer simulieren. Es gibt auch etliche digitale Versionen alter Keyboards – aber die Freude an den schweren Reglern, Knöpfen und Schwungrädern lässt sich eben nicht simulieren. Und sie gehört wohl doch zum Musikmachen dazu.

Dass auch im Bereich der Keyboards immer das Design das Bewusstsein mitbestimmt, sieht man hier überall. Etwa am Korg M1, einem der wenigen frühen digitalen Geräte des Museums. Elegant und sparsam im Look, mit runden Knöpfen wie auf einem Braun-Taschenrechner. Madonna benutzte diese kristallklaren, sauberen Klänge in den Neunzigerjahren – der sphärische, luftige Sound ihres Albums „Erotica“ entstand 1992 damit.

So groß wie eine Schrankwand mit hundert Knöpfen

Solche Informationen gibt das Museum auf Tafeln und gerahmten Bildern berühmter Musikerinnen und Musiker. Man kann sie aber auch ignorieren – und einfach selbst an den Schaltern und Hebeln ausprobieren, was aus den Lautsprechern kommt. Wer acht Euro draufzahlt, bekommt einen USB-Stick und darf damit alles aufnehmen, um es zu Hause noch einmal anzuhören oder vielleicht in eigene Songs einzubauen. (Der Eintritt kostet ansonsten zwölf Euro für zwei Stunden.) Zwei Angestellte helfen und erklären alles, selbst das komplizierte System 700, das so groß wie eine Schrankwand ist und mehr als hundert Drehknöpfe und Schieberegler hat. Alles im Dienst des perfekten Klangs.

Auf einer Infoseite der Stadt Berlin wird das Museum mit Phrasen wie „für Musiknerds“ oder „echter Insidertipp“ beschrieben. Das ist unfair. Stimmte es, wären auch Barockmusik, die meisten Kunstausstellungen oder der Cirque du Soleil nur etwas „für Insider“. In Wirklichkeit wird hier eine Kultur bewahrt, ohne die das allgemeine Musikempfinden ein anderes wäre. Das Museum ist einzigartig in Europa. Als Nächstes werden hier vollkommen zu Recht regelmäßig Schulklassen durchgeführt.

Wenn nicht gerade ein Superstar der Musikwelt da ist. Matt Johnson von der Band Jamiroquai ließ sich die Ausstellung kürzlich vom Inhaber zeigen. Demnächst will er wiederkommen, um dort aufzutreten. Auf der kleinen Bühne, vor den roten Sesseln, mit Blick aufs Kottbusser Tor.