Neue Dauerausstellung im Schiller-Nationalmuseum Marbach | ABC-Z

Wo ein Löwe ist, geht es reißerisch zu. Friedrich Schiller störte sich aber wohl mehr noch daran, dass auf der Titelvignette der zweiten Ausgabe seiner „Räuber“, erschienen 1782 in Mannheim, unter der Abbildung des zornigen Löwen auch noch das Motto „in Tirannos“ stand, „wider die Tyrannen“. Viele hielten das für gut gebrüllt, es half, das Buch und das brutale Theaterstück über den Konflikt von Gesetz und Freiheit berühmt zu machen. Eine anonyme Kritik, hinter der vielleicht gar der Autor selbst steckte, sprach hingegen von einer „heillosen Edition“, verunstaltet durch ein „höchst elendes Kupfer“. Hatte Schiller kalte Füße bekommen ob des revolutionären Gehalts seines Werks? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, aber es macht den Reiz seiner Rolle als Schriftsteller in seiner Zeit aus.

Die Kupferplatte liegt nun in einer Vitrine in Marbach am Neckar, wo das Schiller-Nationalmuseum den Keim dessen bildet, woraus inzwischen das Deutsche Literaturarchiv und das Literaturmuseum der Moderne gewachsen sind. Die Dauerausstellung zu Schiller im alten Teil des heutigen Gebäudeensembles auf der Schillerhöhe, also im 1903 als Museum eröffneten, pantheonartigen Kuppelbau, war seit 2021 geschlossen, weil zunächst die Pandemie kam und dann Sanierungen anstanden.

Schwäbische Anfänge eines Weltbürgers

Für die Neueröffnung ist die Ausstellung grundüberarbeitet worden, und es wurde ihr Konzept erweitert unter Kuratierung der Leiterin der Marbacher Museen, Vera Hildenbrandt, zusammen mit Helmuth Mojem, Alina Palesch und Pascal Quicker. Die neue Gliederung in neun Räumen befasst sich etwa mit Schillers schwäbischen Anfängen, seinem Talent zum Theater, seinem Doppelberuf als Arzt und Dichter, und sie fragt, ob er ein „Dichter der Freiheit“ und ein „Weltbürger“ war. Dann weitet sie mit einem modernen Begriff den Blick auf seine „Netzwerke“ – von Goethe bis Droste-Hülshoff – und wirft unter Rückgriff auf das riesige Literaturarchiv auch Schlaglichter auf andere seiner Bestände.

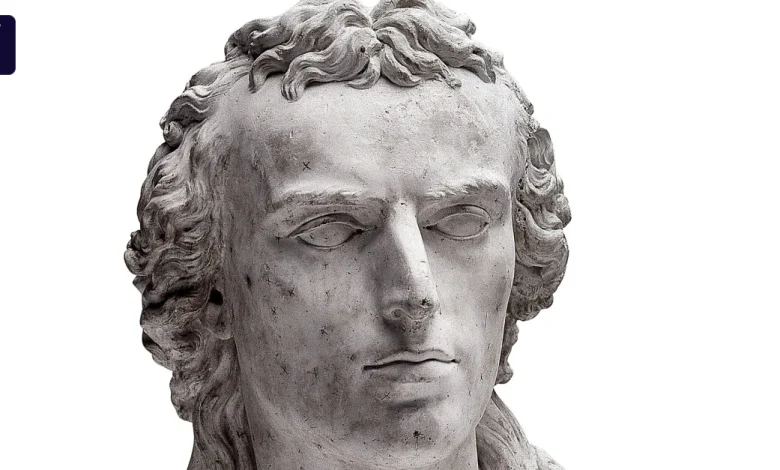

Die rund 400 Exponate der Schau sind vor allem Schriftstücke, aber auch Gemälde, Möbel, Kleidungsstücke oder teils kuriose Gebrauchsgegenstände aus dem Nachlass Schillers. Etwa ein Schlafrockknopf mit Abbild von Hygieia, der Göttin der Medizin. Bei manchen, wie einem Weinglas, steht einschränkend dabei, Schiller könnte daraus getrunken haben. Seine Aura war bekanntlich schon im 19. Jahrhundert übergroß. Stock und Hut, ebenfalls in einer Vitrine zu sehen, mögen ihm gut gestanden haben, wirken allerdings ob der kolportierten Körpergröße Schillers von 1,80 Meter recht klein. Den Stock mit dem eingravierten Namen soll er denn auch womöglich schon als Schüler der Stuttgarter Karlsschule, einer württembergischen Kaderschmiede, benutzt haben.

Reisen in der Phantasie

Zu den handschriftlichen und gedruckten Werken der Schau gehören auch das vom DLA neu erworbene Handschriftenfragment einer frühen Fassung des „Don Karlos“ oder eines des „Demetrius“. Beeindruckend pragmatisch wirkt der Zettel, auf dem Schiller die Besetzung für seinen „Wilhelm Tell“ in Weimar am 19. Februar 1804 an Goethe schickte. Am 17. März schon wurde das Stück dort uraufgeführt – heute unglaublich.

Interessant sind auch die Überlegungen zu Schillers Weltbürgertum angesichts seiner, gerade im Vergleich zu Goethe, begrenzten Reisemöglichkeiten. Was er schon 1788 an Charlotte von Lengfeld schreibt, scheint Xavier de Maistres 1794 erschienene „Reise um mein Zimmer“ vorwegzunehmen: Es sei ihm ein unaussprechliches Vergnügen, so Schiller, „mich im möglichst kleinsten körperlichen Raum im Geiste auf der großen Erde herum zu tummeln“, während er die Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und England nie gesehen hat.

Mit der Rolle Schillers als Nationaldichter setzt sich die nach ihm benannte Institution schon seit Langem auseinander, nicht zuletzt in der Tradition der Schillerrede. Die steht erst im November an, diesmal gehalten von Eva Illouz – aber zur Eröffnung der neuen Ausstellung am Donnerstag hielten auch Sandra Richter, die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs, und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer regelrechte Schillerreden.

Richter betonte, während Schiller erneut aufs Podest gestellt werde, überprüfe man zugleich gängige Schiller-Klischees, die den „großen Manitu der ästhetischen Erziehung“ zu sehr idealisierten und singularisierten – daher auch der Fokus der Ausstellung auf Zeitgenossen, „die sein Werk ermöglicht und provoziert haben“. Anhand des Dramas „Maria Stuart“, dessen heimliche Hauptfigur Königin Elisabeth sei, die aber an der staatsklugen Maria paradigmatisch scheitere, schloss Richter, dass Vereindeutigungen Schiller zuwider gewesen seien. Und Richter hob dann noch seinen universellen Ansatz hervor, der auch auf die soziale Situation von Frauen und auf soziale Ungleichheit aufmerksam gemacht habe.

Eine gewisse Geistesgymnastik

Als „Denker gegen die Vereinfachung“ würdigte Schiller auch François Delattre, Französischer Botschafter in Deutschland, dessen Präsenz in Marbach daran erinnerte, dass Schiller 1792 von der französischen Revolutionsregierung zum Ehrenbürger ernannt worden und somit französischer Staatsbürger war. Delattre sagte, Schillers Werk habe nichts von seiner Kraft verloren und stehe heute besonders für eine universell „anspruchsvolle, hinterfragende Denkweise“ ein.

Wolfram Weimer, der gerade stark bemüht scheint, wichtige Kulturveranstaltungen durch seine Präsenz öffentlich hervorzuheben, ging bei seiner Rede in die Vollen, indem er Marbach als „Gralsburg des Geistes“ bezeichnete und schwärmte, von der Schillerhöhe aus könne man die Weltbürgerschaft überblicken. Während er Schillers Bedeutung historisch einordnete, etwa unter Verweis auf den Wettstreit zwischen BRD und DDR um seine Vereinnahmung als Leitfigur – die SED habe ihren Staat als wahren Erben der edelsten Schiller’schen Ideen dargestellt, auf der anderen Seite habe Bundespräsident Theodor Heuss Schiller als die den Volksgeist konstituierende Kraft gesehen –, musste Weimer zumindest eine gewisse Geistesgymnastik betreiben, als er Schiller als nationale und zugleich übernationale Figur würdigte. Er kam dabei zum Begriff einer „Nationalfigur der Freiheit“, die Schiller darstelle, erst recht angesichts weltweit bedrohter Demokratien. Zur Erhabenheit, die in Schillers Werk ästhetisch so zentral ist und die Weimer in Marbach ausdrücklich zu spüren meinte, gehört bekanntlich aber auch ein gewisser Schauder vor dem Übergroßen.