Nachruf auf Hans Stimmann: Der die Stadt plante | ABC-Z

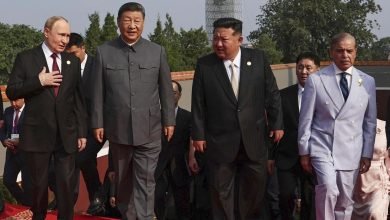

Eines kann man mit Sicherheit sagen, ohne dem am vergangenen Freitag im Alter von 84 Jahren verstorbenen Hans Stimmann zu nahe zu treten: Er war der mit Abstand umstrittenste Berliner Senatsbaudirektor und Stadtplaner.

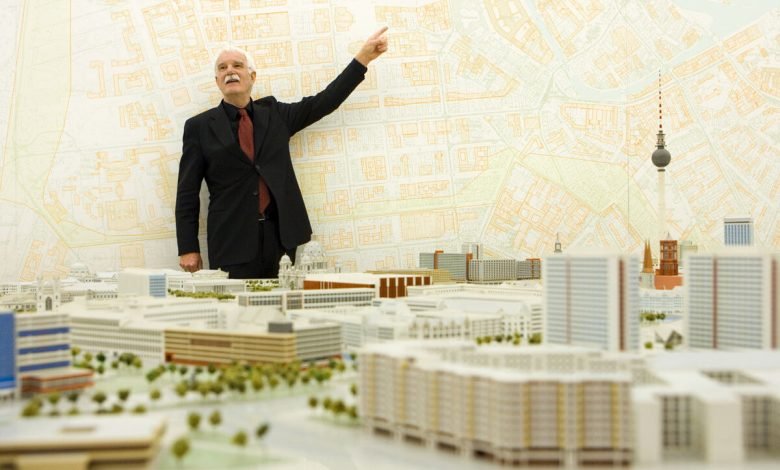

Stimmann war aber auch der international einflussreichste Planer seit den Zeiten des Stadtbaurats Martin Wagners, der in den 1920er Jahren den Bau der „Berliner Moderne“ organisierte. Seine Bücher sind heute Lehrmaterial, seine Entscheidungen zum Zusammenflicken der durch die Mauer und den Autowahn geteilten Berliner Innenstadt längst Normalpolitik.

Der Mann hatte Charisma mitsamt kernig-weißem Schnauzbart à la Albert Schweitzer, knarriger Stimme, ruppigem Ton, auch mal ausfallend und sicherlich wenig bemüht um irgendwelche Art von sprachlich-politischer Korrektheit. Dabei konnte Stimmann privat sensibel und nahbar sein. Sein öffentliches Bild aber war das des Raubauz in der Senatsbauverwaltung.

Stimmann sagte sehr offen, was er meinte – gerade auch den in den 1990ern gefeierten „Stars“ des internationalen „Architekturzirkus“. Jede Planung müsse auf den Ort abgestimmt sein. Nur nicht noch mehr von Daniel Libeskinds weltweit verkauften Zick-Zack-Projekten, Wellenbauten à la Zaha Hadid, nicht noch ein Panorama wie in Frankfurt oder technoide Türme von Rem Koolhaas.

Als Koolhaas mit der Bemerkung, Berlin sei provinziell, 1991 aus der Jurysitzung für den Wettbewerb um die Neugestaltung des Potsdamer Platzes stürmte, sah Stimmann das als Bestätigung seiner Position: Die Stars interessieren sich nur für das Setzen von Marken. Die Stadt aber müsse ihr eigenes Gesicht, ihren Charakter wahren, gewachsen aus der Geschichte.

Er hatte viele Gegner

Seine Gegner warfen ihm alles Mögliche vor: Er sei Diener kapitalistischer Investoren, sozialistischer Planungsdiktator, deutschnationaler Teutonist, visionsloser Bürokrat, Feind des Erbes der DDR und generell der Nachkriegsmoderne, Gegner des ökologischen Stadtumbaus.

Dabei wurde zu Stimmanns Zeiten – mit Ausnahme des Palastes der Republik und des Ahornblatts – vor allem einmal das Westberliner Architekturerbe der Nachkriegszeit abgerissen, bis hin zum quer über die Kantstraße gespannten Schimmelpfeng-Hauses.

Der Verlust des Palastgerüsts dagegen war eine Entscheidung des Bundes, der des Ahornblatts eine Folge der Bezirkspolitik. Aber an Stimmann, dem Verehrer der gründerzeitlichen, dichten, sozial gemischten Stadt, blieb der Ruch der Modernefeindlichkeit hängen.

Er schmähte lustvoll die Hochhäuser auf der Fischerinsel oder die Gropiusstadt in Marzahn als „danebengegangene Siedlung“. Gleichzeitig lenkte er atemberaubend viel Geld in die Großsiedlungen vor allem Ostberlins, aber auch nach Buckow und ins Märkische Viertel, um sie zu sanieren und neu zu gestalten.

Die Lehren des ökologischen Stadtumbaus hin zu einer verkehrsarmen und grünen Innenstadt, die in den 1980ern voll entwickelt waren und uns manches heutige Problem erspart hätten, verwarf er kurzsichtig. Nicht, weil Stimmann Ökologie und Nachhaltigkeit als überflüssig betrachtete. Er wollte aber erst die Stadt bauen, die dann angepasst werden kann. So wie er auch fest daran glaubte, dass Häuser umgenutzt werden können – also die immer wieder gestellte Frage, wie flexibel denn die von ihm genehmigten vielen Bürobauten seien.

Was auch vergessen ist: Stimmann setzte das damals sensationelle Wettbewerbswesen Berlins durch. Mit vielen „Werkstätten“ und Veranstaltungen, Vorträgen, Interviews, Büchern kämpfte er für eine Veröffentlichung des Planungsgeschehens, die den alten Westberliner Filz aus Bauwirtschaft und Politik zur Weißglut brachte. Wer heutige Planungsveranstaltungen erlebt, in der Fachleute unter sich debattieren, kann nur sentimental an die 1990er denken.

Ein stolzer Lübecker

Stimmann war stolzer Lübecker, Arbeiterkind, lernte Maurer, studierte Architektur an der Fachhochschule, dann um 1970 an der TU Berlin. Die marxistischen Klassiker gehörten damals dazu. Aber vor allem wurde er geprägt vom Kampf gegen den modernistischen Abriss der Gründerzeitviertel, den Autowahn, der Bürgerinitiative Westtangente, dem Aufstieg der Alternativen Liste. Man könnte hinzufügen: von den Wohnungsbaureformen der Niederlande und Skandinaviens, den Bürgerbewegungen überhaupt.

Und die Erinnerung an das altlübisch-bürgerliche Erbe. 1986 wurde er in der Hansestadt Baustadtrat und begann mit der Wiedergewinnung der Altstadt als bürgerlichem Wohnort. Der radikale Abbruch und Umbau des „Gründungsviertels“ an der Marienkirche in den vergangenen Jahren begann in Stimmanns Zeit. Stadtplanung ist ein Geschäft mit langem Zeithorizont.

Sein größter Erfolg aber war sicherlich die Stutzung der Investorenmachtansprüche in Berlin, mitten in einer Zeit, in der der Neoliberalismus sich als allmächtig ansah. Und das gelang ihm sofort nach Amtsantritt 1991.

Daimler-Benz und Sony hatten 1990 gegen massive Proteste vom Senat den Zuschlag für die Grundstücke zwischen Potsdamer Platz und Kulturforum erhalten. 1991 legten die Investoren ohne jede Absprache ein Hochhaus- und Shoppingmall-reiches Gesamtbebauungskonzept von Richard Rogers vor. Der galt als einer der britischen „High Tech“-Architekten, als kapitalistische Speerspitze gegen die Herausforderung der Modernisten durch die Postmoderne.

Stimmann setzte dagegen auf die Stadt als einzig demokratisch legitimierten Planer. Und er hatte außergewöhnliche Machtmittel: Die Investoren standen Schlange vor seinem Büro, getrieben von hohen Bauzinsen. Stimmann konnte über den damals noch großen Bestand an Grundstücken im Eigentum der öffentlichen Hand Druck ausüben.

Und er hatte die Verwaltungshoheit: Wenn die Investoren taten, was er sich vorstellte – Häuser an der Straße und um den Block herum, 22 Meter hoch plus zwei Staffelgeschosse maximal, Fassaden aus Putz oder Naturstein mit Fenstern statt Glaswänden – dann wurden die Anträge schnell bearbeitet.

Feuilletons, lokale Medien Berlins, auch viele Fachleute (auch viele Studierende wie der Autor dieser Zeilen) waren fasziniert von Rogers Entwurf und dem millionenteuren Modell. Da wusste doch jemand, was er wollte. Vielleicht wäre der Rogers-Plan, der die Mischung von Wohnen, Büros, Gewerbe und Shopping versprach, bei einer Verbindung mit einer kleinteiligen Grundstücksgliederung sogar der bessere, flexiblere, offenere für Berlin gewesen.

Aber das war nicht die Frage. Es ging darum, wer die Planungsmacht in einer Demokratie hat. Doch, einen wie Stimmann könnte Berlin auch heute durchaus brauchen. Und sei es nur, damit wir mit ihm oder ihr streiten könnten, das die Fetzen fliegen.