Kernfusion: Sechs Bundesländer schließen Allianz | ABC-Z

Hessen soll nach dem Willen der Landesregierung eine herausragende Rolle bei dem Versuch spielen, die Kernfusion als Energiequelle der Zukunft nutzbar zu machen. Besondere Bedeutung kommt dabei den Standorten Darmstadt und Biblis zu. Dies wird in einer Vereinbarung von sechs Bundesländern zur Gründung einer Forschungsallianz bekräftigt, die jetzt in München unterzeichnet wurde. In der Allianz haben sich Hessen, Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen.

Der „Fusionscampus“, der auf dem Gelände des früheren Kernkraftwerks Biblis entstehen soll, wird nach Worten von Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) Spitzenforschung und Anwendung zusammenbringen. Dies werde die Chancen Deutschlands im internationalen Wettbewerb um den Bau des ersten industriellen Fusionskraftwerks erhöhen. Die Kernverschmelzung solle langfristig fester Bestandteil eines sicheren, klimafreundlichen und bezahlbaren Energiemixes werden, so Gremmels: „Wir bauen die Erneuerbaren weiter aus und denken zugleich an die Energiequellen von übermorgen.“

Weniger radioaktiver Abfall als bei der Kernspaltung

Bei der Kernfusion werden die Wasserstoff-Isotope Tritium und Deuterium zu Helium verschmolzen. Bei diesem Prozess, der auch im Inneren von Sternen abläuft, entsteht weit weniger radioaktiver Abfall als bei der Kernspaltung, und es wird auch kein klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt. Die Herausforderung besteht darin, die Fusion mit vertretbarem Energieaufwand überhaupt erst einzuleiten und die Reaktion dann kontrolliert aufrechtzuerhalten, um die frei werdende Wärme nutzen zu können.

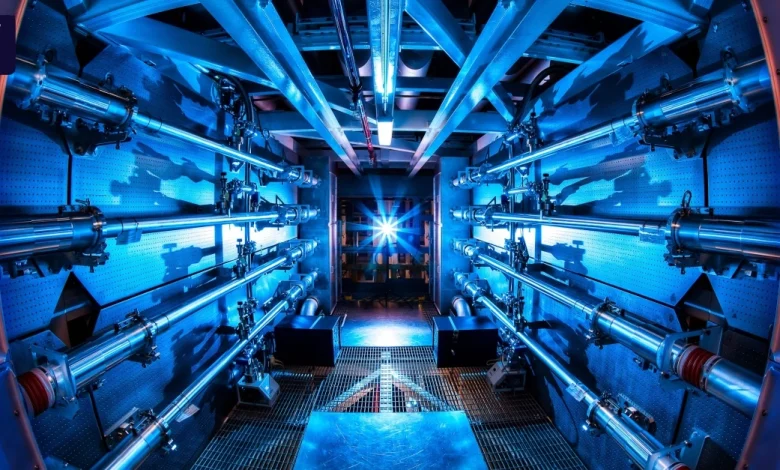

Derzeit werden zwei Methoden für den Betrieb von Fusionskraftwerken erprobt. Die eine arbeitet mit Magnetfeldern, die andere mit Laserstrahlen, um die Atomkerne zusammen zu zwingen. In Hessen konzentriert man sich auf die Laserfusion. Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt betreibt ein Lasersystem, das für die Fusionsforschung bedeutsam ist; auch an der Technischen Universität Darmstadt wird auf diesem Feld gearbeitet. Eine Ausgründung der TU ist das Start-up Focused Energy, dessen Mitgründer Markus Roth sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2035 in Biblis das erste Laser-Fusionskraftwerk Deutschlands zu errichten. Erreicht werden soll das durch Kooperationen mit Unternehmen wie RWE, Schott und Heraeus.

Nur einige Milligramm Brennstoff im Reaktorkern

Nach Ansicht des Physikprofessors Roth ist die Laserfusion – wenn sie denn im industriellen Betrieb funktioniert – ein sehr sicheres Verfahren. Der Kern des Reaktors würde nur wenige Milligramm Brennstoff enthalten, und bei Einwirkung starker Kräfte von außen, etwa bei einem Flugzeugabsturz, komme die Reaktion sofort zum Erliegen. Das Ausgangsmaterial Tritium gehöre zu den weniger gefährlichen radioaktiven Stoffen. Die Hülle des Reaktors würde durch die Fusion zwar radioaktiv, das Metall, aus dem sie bestehe, könne aber mit begrenztem Aufwand zwischengelagert und für den Bau neuer Reaktoren recycelt werden.

Bis zum Jahr 2029 will die Bundesregierung die Fusionstechnik mit rund 2,4 Milliarden Euro fördern. Außer Focused Energy in Darmstadt befassen sich in München die Start-ups Marvel Fusion und Proxima Fusion mit der möglichen industriellen Anwendung. Während Marvel auch an einem Laserreaktor arbeitet, setzt Proxima auf das Magnetverfahren. Die Gründer von Proxima haben sich vorgenommen, bis 2031 einen ersten Demonstrationsreaktor zu bauen.