Internationale Strafjustiz: Gilt Immunität für Assad? | ABC-Z

Als die französische Justiz im November 2023 einen internationalen Haftbefehl gegen den syrischen Staatspräsidenten Baschar al-Assad ausstellte, war das eine juristische Premiere. Noch nie hatte eine nationale Justiz einen Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef erlassen. Am Freitag hat sich das höchste französische Gericht, der Kassationshof, in einer feierlichen öffentlichen Plenarsitzung in Paris mit der Frage befasst, ob der Haftbefehl gegen die international gewährte Immunität für Staatspräsidenten verstößt. Die Entscheidung der Richter wird für den 25. Juli erwartet und könnte Auswirkungen auf eine Vielzahl von Verfahren bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben.

Die Strafverfolgung von Staatspräsidenten war bislang an überstaatliche Gerichte wie den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag delegiert worden. Doch Syrien ist keine Vertragspartei des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Russland blockiert eine Entscheidung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, dem Internationalen Strafgerichtshof Zuständigkeit für die Verurteilung der in Syrien begangenen internationalen Verbrechen zu übertragen. Frankreich hatte eine entsprechende Resolution im Jahr 2014 erfolglos eingebracht.

Frankreichs Justiz griff deshalb auf ein anderes völkerrechtliches Instrument zurück, auf das sogenannte Weltrechtsprinzip. Demnach können Verbrechen gegen die Menschlichkeit in einem Staat auch vor Gerichten anderer Staaten verhandelt werden. Seit 2012 beruft sich die französische Justiz auf dieses Weltrechtsprinzip, um gegen internationale Straflosigkeit zu kämpfen. Auch in Deutschland gilt dieses Prinzip, Mitte Juni wurde ein syrischer Arzt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Frankfurt verurteilt. Auf das Weltrechtsprinzip nahm auch das Pariser Strafgericht 2023 Bezug, um den Haftbefehl auszusprechen, zumal unter den Klägern Syrer mit französischer Staatsbürgerschaft sind. Assad wird Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Frankreichs Außenministerium fürchtet einen Präzedenzfall

Konkret untersuchten französische Untersuchungsrichter der Fachabteilung Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit 2021 die Befehlskette, die für die Chemiewaffenangriffe im August 2013 in Adra und Douma in der Nähe von Damaskus und in Ost-Ghouta verantwortlich war. Bei den Sarin-Nervengasangriffen kamen geschätzt 1400 Menschen ums Leben. Auch gegen Assads Bruder Maher sowie den Leiter des Chemiewaffenprogramms und einen ranghohen Sicherheitsoffizier wurden internationale Haftbefehle erlassen. Die Klage eingereicht hatte unter anderem das oppositionelle Syrische Zentrum für Medien und Meinungsfreiheit (SCM). Der Gründer der Gruppe, Anwalt Masen Darwisch, wies darauf hin, dass es ohne die Zustimmung des Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte keinen Chemiewaffeneinsatz hätte geben können. Er äußerte die Hoffnung, dass die Haftbefehle eine klare Botschaft an die Überlebenden schickten, dass die Welt sie nicht vergessen habe.

Aber die für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständige zentrale Staatsanwaltschaft für Terrorbekämpfung in Paris stellte einen Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls. Aus ihrer Sicht muss die grundlegende Rechtsfrage hinsichtlich der Immunität geklärt werden, die sich auf Handlungen in amtlicher Eigenschaft bezieht. Vor allem im französischen Außenministerium wurde die Befürchtung geäußert, dass mit dem internationalen Haftbefehl ein Präzedenzfall geschaffen wird und eine Form von Gegenseitigkeit entstehen könne. Das könnte dazu führen, dass ausländische Justizbehörden Haftbefehle gegen den französischen Präsidenten erlassen.

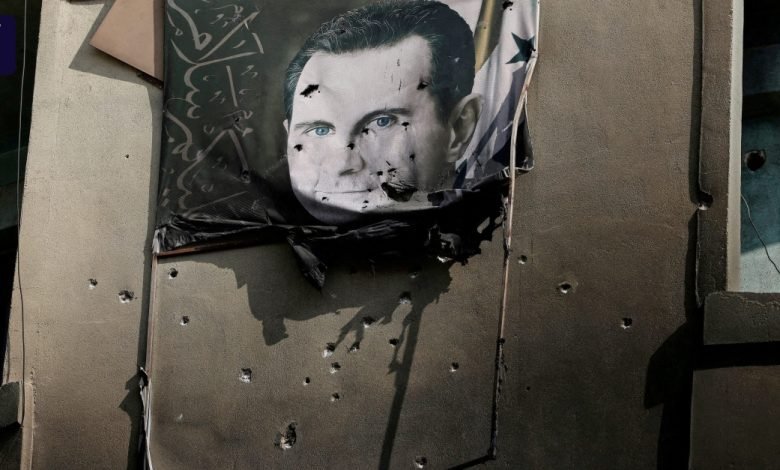

Eine Verhaftung durch französische Polizisten muss Assad, der nach seinem Sturz in Russland Zuflucht gefunden hat, ohnehin nicht fürchten. Der 59 Jahre alte Diktator würde indessen bei Reisen in Länder festgenommen, die den internationalen Haftbefehl anerkennen. Solange er auf russischem Boden weilt, könnte nur ein Auslieferungsverfahren dazu führen, dass die französische Justiz dem sogenannten Schlächter von Damaskus den Prozess macht. Doch es gilt als höchst unwahrscheinlich, dass Moskau einem französischen Ersuchen stattgibt.

Was gehört zu den offiziellen Aufgaben eines Staatschefs?

Assad könnte indes in Abwesenheit von einem französischen Schwurgericht verurteilt werden. Doch hierfür müsste seine Immunität aufgehoben werden. Die persönliche Immunität schützt ein Staatsoberhaupt während seiner gesamten Amtszeit für alle Handlungen, die es in öffentlicher oder privater Eigenschaft vorgenommen hat. Die funktionale Immunität schützt Handlungen, die im Namen und im Auftrag des Staates vorgenommen wurden, und besteht auch nach Beendigung des Amtes fort.

Das Berufungsgericht in Paris hatte entschieden, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit „nicht als Teil der offiziellen Aufgaben eines Staatsoberhauptes angesehen werden können“. Das ist auch die Auffassung der vier Nebenkläger, die von internationalen Verbänden unterstützt werden. In einem Kommuniqué forderten 65 Nichtregierungsorganisationen und Verbände Frankreich dazu auf, der Welt eine klare Botschaft zu senden. Der Einsatz von Chemiewaffen sei verboten, und alle Täter würden vor Gericht gestellt. Das Amt des Präsidenten dürfe nicht als Schutzschild dienen, forderte Nebenkläger Darwisch. Die Generalstaatsanwaltschaft betonte hingegen, dass die Entscheidung des Kassationshofes keinen politischen Charakter habe. Es gehe darum, eine rechtliche Frage über den Einzelfall hinaus zu klären.