Industriepolitik in Deutschland: Experten warnen vor Subventionen – Wirtschaft | ABC-Z

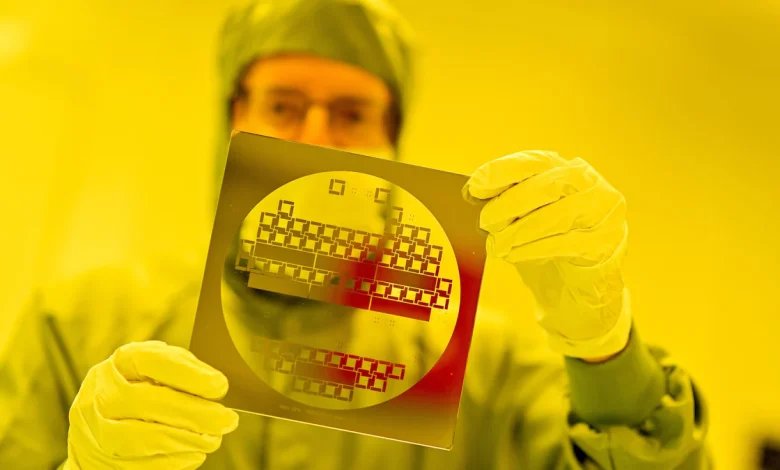

Die Strategie von Robert Habeck war klar: Angesichts der vielen Krisen in der Welt wollte der Grünen-Politiker in seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister die Industrie mit hohen Subventionen fördern, er wollte so auch neue Unternehmen nach Deutschland locken und den Klimawandel bekämpfen. Doch diese Politik des großen Geldes war nicht besonders erfolgreich: Der US-Konzern Intel etwa sagte seinen Fabrikneubau in Magdeburg ab, und das, obwohl es zehn Milliarden Euro als Förderung vom deutschen Staat geben sollte. Auch die neue Halbleiterfabrik von Wolfspeed im Saarland wurde nichts, die Batterieproduktion in Schleswig-Holstein kommt vorerst auch nicht, Investor Northvolt ist pleite. Auch hier war großzügige Förderung geplant.

Der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium warnt jetzt vor weiterer zügelloser Industriesubvention. Dem Einsatz industriepolitischer Instrumente sollte „eine Analyse der Verhältnismäßigkeit“ vorangestellt werden, heißt es in einem Gutachten der Experten mit dem Titel „Industriepolitik in Europa“, das an diesem Dienstag der neuen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche übergeben wird. „Die Rücknahme exzessiver Regulierung und eine konsequente Entbürokratisierung sind für Europa und Deutschland aktuell die beste Industriepolitik“, sagt Eckhard Janeba, der Vorsitzende des Beirats.

Das Gremium, das aus mehr als 30 führenden Professoren besteht, soll das Ministerium in allen Fragen der Wirtschaftspolitik beraten und erstellt auf eigene Initiative Gutachten, so wie jetzt dieses zur Industriepolitik. Daneben gibt es weitere Gremien, etwa den Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen oder die Monopolkommission, die sich vor allem mit Wettbewerbsfragen beschäftigt. Daneben gibt es einen eigenen Beraterkreis von drei Ökonomen für Wirtschaftsministerin Reiche, darunter Veronika Grimm, die auch zu den Wirtschaftsweisen gehört.

Vor einem Sammelsurium von Subventionen wäre schlecht

Es gebe zwar oft gute Gründe für eine Industriepolitik, sagt Achim Wambach. Der Chef des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim hat das Gutachten federführend ausgearbeitet. Es müsse aber sehr darauf geachtet werden, dass die Industriepolitik nicht „zu einem Sammelsurium von Subventionen ohne wirtschaftspolitischen Kompass“ werde. Das nämlich könnte schädliche Folgen für die Volkswirtschaft insgesamt haben. Unternehmen würden in einer durch Industriepolitik dominierten Wirtschaftspolitik Investitionen stärker an zukünftigen Entwicklungen in der Politik und nicht an Marktchancen ausrichten. Der Beirat sieht auch die Gefahr, dass bei einer Fokussierung auf Fördermaßnahmen wesentliche Schritte zur Belebung der Wirtschaft an anderer Stelle vernachlässigt werden. Diese sind nötig, denn gerade erst hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2025 erneut um 0,3 Prozent geschrumpft ist.

Industriepolitische Maßnahmen müssten immer gut abgewogen und begründet sein, meint Wambach. Förderung per Gießkanne ist ineffizient und teuer. „In einer sozialen Marktwirtschaft können industriepolitische Eingriffe gerechtfertigt sein, wenn wichtige gesellschaftliche Ziele nicht über marktbasierte Prozesse erreichbar sind“, so Wambach. Es müsse geprüft werden, ob das der Fall ist.

In der Klimapolitik sieht das Gremium das besonders kritisch. Hier seien keine eigene Industriepolitik oder weitere Subventionen notwendig, denn es gebe den europäischen Emissionshandel, so die Ökonomen. Künftig würden knapp 90 Prozent der europäischen klimaschädlichen Emissionen durch Emissionshandelssysteme abgedeckt. „Vor diesem Hintergrund sind viele der vorgeschlagenen und auch bereits bestehenden Maßnahmen der Klimapolitik nicht notwendig oder gar schädlich, da sie zu höheren Kosten für die Transformation führen“, heißt es in dem Gutachten. Allerdings seien europäische Unternehmen im Wettbewerb außerhalb Europas benachteiligt, wenn dort geringere Auflagen für den Klimaschutz gelten. Hier müsse gegengesteuert werden.

Oft würden sich die angestrebten Ziele ohne selektive Markteingriffe durch horizontale Maßnahmen wie Standards oder Preise besser erreichen lassen. Auch zur bloßen Arbeitsplatzsicherung sei Industriepolitik nicht geeignet, Strukturwandel könne nicht aufgehalten werden. Sie solle besser der gesamten Industrie mit besseren Rahmenbedingungen bei einer Transformation helfen und nicht einzelnen Firmen. Gefährlich sei es, wenn der Markt geschwächt werde.

Mit Sorge sehen die Ökonominnen und Ökonomen ein generelles Revival der Industriepolitik auch in Europa. Allein in Deutschland seien 2024 Staatshilfen und Steuererleichterungen für Unternehmen in Höhe von 67 Milliarden Euro budgetiert, 2021 habe diese Summe noch 44 Milliarden Euro betragen. In anderen Ländern steige ebenfalls die Neigung zu Industriepolitik, auch als Reaktion auf die USA, die zunehmend versuchen, ihre eigenen Märkte und Unternehmen abzuschotten. Das aber kann zu einem gefährlichen Subventionswettlauf führen, den die einzelnen Länder nicht gewinnen könnten.