Indien und Pakistan: So brutal war die Teilung von 1947 | ABC-Z

Der distinguierte ältere Herr, der in seinem Haus in Neu Delhi auf einem Sofa sitzt, wird plötzlich von seinen Emotionen überwältigt. „Ach, woran erinnern Sie mich da!“, seufzt Om Prakash Madan, und kämpft mit den Tränen. Gerade hat er begonnen, von den Gewalttaten zu erzählen, die er einst miterlebte, und der Flucht aus dem späteren Pakistan ins spätere Indien. Es kommt wohl etwas von der Angst in ihm hoch, die er einst als neun Jahre alter Junge fühlte. Selbst seinen eigenen Kindern und Enkeln hat er viele der alten Geschichte noch nicht erzählt. „Warum sollte ich? Es belastet sie nur unnötig“, sagt der 87 Jahre alte pensionierte Rechnungsprüfer.

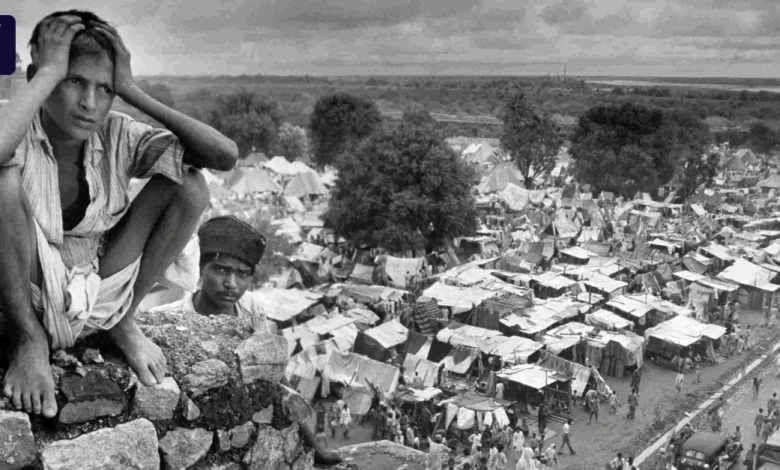

Es sind Erinnerungen eines Zeitzeugen, die mit ihm verloren gegangen sind: Nur wenige Tage nach dem Treffen ist Madan gestorben. Zuvor erzählte er der F.A.Z. noch seine Geschichte. Es ist die Geschichte der blutigen Teilung des indischen Subkontinents, aus der Indien und Pakistan als verfeindete Länder hervorgegangen sind. Die Teilung führte zu einer der größten Fluchtbewegungen der Geschichte. 15 Millionen Menschen mussten ihre Wohnorte verlassen. Etwa eine Million Menschen wurde durch Gewaltexzesse zwischen Muslimen, Hindus und Sikhs getötet. Die traumatischen Erinnerungen halten die Feindschaft zwischen den beiden Atommächten am Leben. Zugleich verbindet sie die Erinnerung an die alte Heimat, die jetzt auf der anderen Seite der Grenze liegt.

So wie im Fall von Madan in Neu Delhi sind auch in Pakistan die letzten Zeitzeugen der Teilung hochbetagt oder inzwischen verstorben. Sie waren die Gründergeneration des neuen Staates Pakistan. Auch deshalb sind ihre Geschichten nicht vergessen. „Ich habe die Traumata meiner Großeltern geerbt“, sagt Abdullah Niazi, ein 26 Jahre alter Wirtschaftsjournalist aus Lahore, der bei seiner Mutter im Wohnzimmer sitzt. „Mein Großvater hat an einem Tag vier Geschwister, seine Eltern, beide Großeltern, Onkel und Tanten verloren.“ Insgesamt 17 Verwandte. „Er hat uns oft erzählt, wie er die Beerdigungsriten nicht zu Ende führen konnte, weil er fliehen musste.“

Doch zunächst zurück zu Madan, dem pensionierten Rechnungsprüfer in Neu Delhi. Ihm hören an diesem Nachmittag seine Ehefrau und eine Schwiegertochter zu, später kommt ein Enkel hinzu. In seiner Heimatstadt Multan, im heute zu Pakistan gehörenden Teil der Punjab-Region, seien Muslime und Hindus eigentlich gut miteinander ausgekommen, berichtet Madan. Sie waren nicht eng befreundet, aber besuchten einander zu Hochzeiten und Beerdigungen. Lesen und Rechnen lernte der Hindu zunächst in einer lokalen Islamschule.

Die Spannungen zwischen Hindus und Muslimen nahmen in den Monaten vor der Entlassung der Kronkolonie Britisch-Indien in die Unabhängigkeit zu. Es ging vor allem um die Frage, ob es als ein Staatsgebilde erhalten bleibt oder ob die indischen Muslime einen eigenen Staat bekommen. Die Verkündung der Entscheidung im Juni 1947 verschärfte die Konflikte zwischen Hindus und Muslimen. Besonders heftig war die Gewalt in den später geteilten Regionen Punjab und Bengalen.

Zunehmende Gewalt und Plünderungen

Madan erinnert sich, dass die Übergriffe bereits Wochen vor der offiziellen Erklärung der Unabhängigkeit Mitte August begannen. Ihm zufolge kamen die muslimischen Angreifer in Multan auf Eseln angeritten, bewarfen die Häuser der Hindus mit Steinen und setzten sie mit Fackeln in Brand. Es gab die ersten Todesopfer, darunter waren einige Sadhus, „heilige Männer“, die in einem Hindutempel an Bäumen aufgeknüpft wurden.

Angesichts der zunehmenden Gewalt entschied Madans Vater, die Familie zu sich zu holen. Er arbeitete als Buchhalter im zivilen Dienst der britischen Kolonialarmee im westindischen Pune. Eltern und Kinder verstauten ihre Koffer auf einen Pferdekarren. Noch bei der Abfahrt sahen sie, wie Plünderer in ihr Haus eindrangen. Am Bahnhof von Multan drängelten sich bereits Tausende Flüchtige. „Wir hatten ein Abteil in dem Zug gebucht, alle fuhren gemeinsam“, sagt Madan. Seine Eltern, zwei Schwestern, ein Bruder und die Frau eines anderen Bruders waren dabei.

Die Sonne ging gerade unter, als der Zug Lahore erreichte, die Hauptstadt der heute pakistanischen Region Punjab. Sie liegt nur etwa 30 Kilometer von der heutigen Grenze zu Indien entfernt. Dort bot sich den Passagieren ein grausames Bild. Auf dem Bahnsteig lagen Leichen. Durch das Fenster sah Madan, wie Menschen die Kehlen aufgeschnitten wurden. Die Kinder versteckten sich unter den Sitzbänken im Waggon. Mit Verspätung kam der Zug in Amritsar auf der heute zu Indien gehörenden Seite an. Bei der Ankunft stellte die Familie fest, dass ihre Koffer aus dem Gepäckwaggon verschwunden waren.

Amritsar und die Hauptstadt Neu Delhi waren bereits mit Flüchtlingen überfüllt. Die Familie reiste weiter bis nach Pune. In der westindischen Stadt musste sie „bei null“ anfangen, sagt Madan. Er konnte zur Schule gehen, aber musste am Nachmittag Taschentücher verkaufen, um für die Familie etwas Geld mitzuverdienen. Als der Vater 1949 pensioniert wurde, zog die Familie ins nordindische Meerut. Dort wurden die Flüchtlinge wieder als Eindringlinge gesehen, mussten eine Zeit lang in ehemaligen Pferdeställen wohnen. Nachbarn bezeichneten sie als Muslime, weil sie aus Pakistan kamen, hielten ihnen vor, sie hätten in ihrer Heimat Rindfleisch gegessen – ein Sakrileg für gläubige Hindus.

Für die Familie normalisierte sich die Lage in den Jahren danach, sie passte sich den Gepflogenheiten ihrer neuen Heimat an. Seine Eltern hätten aber noch lange unter dem Verlust ihres Hauses gelitten, sagt Madan, und zeigt auf ein nachkoloriertes Bild der beiden an der Wand seines Wohnzimmers. Niemand weiß, ob das Haus in Multan noch steht. „Manchmal, wenn wir im Fernsehen Bilder aus dem Gebiet sahen, dachten wir, das ist vielleicht unser Haus“, erzählt Madan. Eine Reise nach Pakistan wäre mit zahlreichen Restriktionen und einer strengen Visavergabe verbunden. Der Wunsch nach einem Besuch ist nicht allzu groß. „Wir hatten schließlich noch ein normales und komfortables Leben, nachdem ich den Arbeitsplatz bei der Regierung bekommen habe.“

Am Ende des Gesprächs gesellt sich der Enkel Ankit zu der kleinen Runde im Wohnzimmer. Er würde auch gern sehen, wo die Großeltern früher gelebt haben, sagt der 30 Jahre alte IT-Fachmann. Seit den indisch-pakistanischen Kämpfen im Mai interessiere er sich für das Thema und seine geopolitischen Auswirkungen. Es zeige sich, dass sich die fast 80 Jahre alte Geschichte bis heute auswirke, sagt Ankit. Dann bringt noch jemand eine Brille, die früher Madans Vater gehört haben soll. Die Gläser sind rund, wie bei der Brille Mahatma Gandhis. Madan setzt sie kurz auf seine Nase, bevor er sie zurück auf den Sofatisch legt. Die Brille, die ihm zufolge mindestens einhundert Jahre alt sein dürfte, ist neben ein paar alten Münzen das Einzige, was ihm aus der Zeit vor der Teilung noch geblieben ist.

Auch Abdullah Niazi, der Journalist in Lahore, würde gern das Dorf seines Großvaters in der Nähe der indischen Stadt Hoshiarpur besuchen. Nach dem Urgroßvater, der Historiker war, ist die Whatsapp-Gruppe der Familie benannt. Wenn er ein Visum hätte, könnte er mit dem Auto in drei Stunden in Hoshiarpur sein. Er fragt sich, ob das jemals möglich sein wird. Neugierig ist er auch auf das imposante Fort in Kunjpura nördlich von Delhi, in dem sein Großvater mütterlicherseits als Spross einer paschtunischen Fürstenfamilie lebte. Seine Mutter Samar Afzal, die in den Siebzigerjahren in Lahore geboren wurde, wuchs mit dem Widerspruch auf zwischen dem aristokratischen Dünkel ihre Familie und der Realität, dass sie als Tochter früherer Flüchtlinge gehänselt wurde.

Viele alte Namensschilder hängen noch

Einmal bekam sie ein Visum für Indien. Das war 2005. Bevor sie es nutzen konnte, wurde ein neues Reiseverbot verhängt. Afzal hat noch Cousins in Indien, denn ein Teil der Familie blieb. Über Whatsapp tauschen sie sich aus. Jetzt mehr als früher, als ihre Mutter noch lebte, denn der indische Teil der Familie fürchtete, dass diese ihren Teil des Erbes fordern könnte. „Sie haben sie für tot erklärt“, sagt Afzal. Die jüngsten Kampfhandlungen zwischen Indien und Pakistan im Mai hätten die Beziehungen nicht belastet. „Wir dachten nicht, dass sie in Gefahr sein würden. Jeder wusste, dass es nach ein paar Tagen vorbei sein würde.“ In ihren Gesprächen betrachteten sie einander nicht als Pakistaner und Inder, sondern als Familie, sagt Afzal.

Vor der Teilung bestand die Bevölkerung in Lahore zu 40 Prozent aus Hindus. Bis heute prägen Hindutempel und prachtvolle Villen früherer hinduistischer Bewohner das Gesicht der Altstadt. An vielen hängen noch die alten Namensschilder. Und auch wenn die hinduistischen Straßennamen geändert wurden, benutzen die Bewohner oft noch die alten Namen. Zugleich reicht die Nostalgie für die frühere Heimat bis hoch in die politische Elite Pakistans. So hat die Familie von Ministerpräsident Shehbaz Sharif eines ihrer Anwesen nach jenem Dorf in Indien benannt, aus dem ihre Vorfahren fliehen mussten: Jati Umra.

Afzals Schwiegervater wiederum hat versucht, in Pakistan sein früheres Dorf nachzubauen. Mit der gleichen Moschee und gleich aussehenden Häusern. „Ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen“, sagt ihr Sohn Niazi. Ein Verwandter, der an Alzheimer litt, habe in seinen letzten Jahren immer zum Bahnhof gewollt, um in die verlorene Heimat zurückzukehren.

Die Fünfzigjährige erzählt, wie ihr Vater einst zu weinen begann, als sie sagte, dass sie nicht an die Idee von Nationalstaaten glaube. Wofür dann, fragte er, hätten sie all die Opfer gebracht? „Sie hatten die unglaubliche Chance, eine Nation aus dem Nichts zu erschaffen, eine neue Identität, neue Institutionen“, sagt ihr Sohn. Aber viele seien vor ihrem Tod desillusioniert gewesen. „Wo ist das Pakistan, das (der Staatsgründer) Jinnah uns versprochen hat?“ sei eine oft gestellte Frage.

Bei Hochzeiten, wenn Traditionen gepflegt werden, spielt die Vergangenheit noch immer eine Rolle. Dann wird der alte indische Schmuck herausgeholt. Niazi trug zu seiner Hochzeit einen Turban nach der Tradition von Hoshiarpur. Die Verlusterfahrung seines Großvaters, der auf der Flucht nur einen Kugelschreiber und ein Wachssiegel mitnehmen konnte, habe sich auf seinen Vater und ihn übertragen, sagt der Journalist. „Wir sind alle obsessive Buchsammler.“