Gemälde von Donald Trump: Er ist auferstanden | ABC-Z

Selbst wenn man sich kurzzeitig wie, sagen wir, Jesus fühlen

sollte, dann kann man sich immer noch aussuchen, wie man seine Gefühle genau ausleben

möchte. Das Neue Testament hält da ganz viele Rollen bereit. Albrecht Dürer

etwa malte sich in seinem Selbstbildnis im Pelzrock mit jesusartiger

Lockenpracht, und er schenkte dem Gottessohn großzügigerweise seine

persönlichen Gesichtszüge. Wenn der Mensch das Ebenbild Gottes ist und wir alle

Gottes Kinder sind, dann müsste doch, so dachte sich Albrecht Dürer frei nach

Adam Riese, Jesus eigentlich aussehen wie ich.

Wenn man nicht ganz so viel Selbstbewusstsein hat wie Dürer,

dann kann man die Sache auch mit sehr viel mehr Weltschmerz anpacken: Der

belgische Künstler James Ensor malte sich im späten 19. Jahrhundert auch

immer wieder als Christus – aber als den leidenden, der das Kreuz trägt, als

Schmerzensmann. Auch Paul Gauguin stellte sich selbst immer wieder als

leidenden Märtyrer dar in Posen, die wir aus der Passionsgeschichte kennen; der

sehr große, immer verzweifelte Egon Schiele zeigte sich selbst mit

ausgebreiteten Armen, manchmal sieht man sogar die Wundmale auf seinen Händen,

als hänge er gerade am Kreuz. Auch hier also überall eine Identifikation aus

Größenwahn, aber aus einem des Leidens.

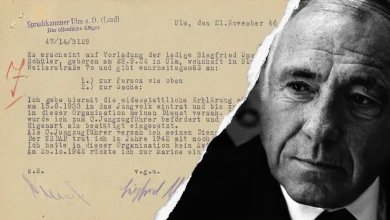

Nun, im Jahre 2025 nach Christi Geburt ist eine neue Stufe

erreicht. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat im großen Foyer des

Weißen Hauses ein Gemälde aufhängen lassen, das ihn selbst in dem Moment zeigt,

nachdem er das Attentat auf sich am 13. Juli 2024 in Pennsylvania überlebt hatte.

Schon am Abend jenes Tages ahnte der New Yorker, dass es genau dazu kommen

würde: Dies sei das Motiv, “das Trump genau so einfängt, wie er gesehen werden

möchte, und zwar so perfekt, dass es alle anderen Bilder überdauern könnte“.

Nun hat es diesen Zustand der Ewigkeit erreicht, Öl

auf Leinwand, mitten im Weißen Haus. Stilistisch erinnert das Bild

lustigerweise an schwache Propagandakunst aus einer entlegenen Sowjetrepublik

der Siebzigerjahre. Das Foto basiert auf den ikonischen Fotografien, die Doug Mills und Evan Vucci in

den Sekunden nach dem Attentat geschossen haben. Im

Zentrum des Gemäldes steht der Präsident, dem die schmalen Blutrinnsale vom

Streifschuss am Ohr über die Backe laufen und der die Faust erhoben hat.

Unglücklicherweise hat der Künstler oder die Künstlerin, dessen

oder deren Identität das Weiße Haus noch nicht bekannt gegeben hat, der

Trumpschen Faust noch zwei weitere Hände an die Seite gemalt, deren zugehörige

Arme man schwer zuordnen kann: Sie irren durch den Bildraum. So hat das Ganze

eher den Charakter eines “Drei Fäuste für ein Halleluja”. Womit aufs Schönste

die erwünschte feierliche Heiligkeit des Bildes unterstrichen wird. Ein

“Hallejuja”, ein “Lobet den Herrn” wird hier nämlich gleich zweifach

angestimmt. Einerseits will Trump dem Herrgott danken, dass er ihn dieses

Attentat überleben ließ. Genau das tun auch die Republikanische Partei und die

evangelikale Kirche, die im Missglücken des Attentats einen deutlichen

Eingriff von ganz oben sehen.

Sein ganz persönlicher Karfreitag

Andererseits aber, und das ist das Dumme, sieht sich Trump

durch dieses Überleben selbst nun als Auserwählten, mindestens als Märtyrer,

wenn nicht gleich als Jesus selbst. Nun hat es ihm offenbar zeitlebens nie an

einem grotesken Selbstbewusstsein gemangelt: Die Pose auf seinen frühen goldenen

Porträts im Trump Tower ähnelt durchaus der von Dürers Selbstbildnis im

Pelzrock. Aber jetzt geht Trump noch weiter.

Wer außer Jesus und mir hat schon seinen eigenen Tod

überlebt, mag sich Donald Trump in einer seiner schlaflosen Nächte in Mar-a-Lago

gefragt haben, als er wahllos durchs Fernsehprogramm zappte. Gäbe es also ein

besseres, schlüssigeres Bild von ihm als jenes, das ihn nach seinem persönlichen

Karfreitag zeigt? Und so beauftragte er einen Künstler, jenen Moment zu malen,

in dem er selbst wiederauferstanden ist. Das ist die österliche Botschaft, die

dieses Jahr aus dem Weißen Haus in die Welt dringen soll. Die

Sicherheitsbeamtin zu Trumps Füßen wirkt auf dem Gemälde, als sei sie die

trauernde Mutter Maria, ja, alles soll aussehen wie ein Bild aus der

Renaissance oder wenigstens aus den Unabhängigkeitskriegen, schließlich schwebt

über allem die US-amerikanische Flagge. Nur die billige Sonnenbrille des Securitymannes

rechts holt das Bild unschön in die Gegenwart.

Am besten nähert man sich ihm auf Knien

Was mag Besuchern durch den Kopf gehen, die gleich einen

Termin bei Trump haben und dieses Gemälde passieren? Die Perspektive des Bildes,

also der Blick von ganz unten herauf zum Auferstandenen, dürfte ihnen auf jeden

Fall die Richtung vorgeben: Dem Dargestellten nähert man sich am besten auf Knien.

Jesus brauchte vor zwei Jahrtausenden noch Tage, bevor er nach

seinem Tod am Kreuz die schweren Steinplatten auf seinem Grab überwand.

Donald Trump stand schon 75 Sekunden nach dem Streifschuss am rechten Ohr

wieder auf. Das ist wahrscheinlich, was der Soziologe Hartmut Rosa damit

meinte, als er die “Beschleunigung” zum Phänomen unserer Epoche erklärt hat.

Es gibt nur ein kleines Problem der Trumpschen Jesusnachfolge: Wir wissen, dass

Trump in dem historischen Moment, den das Bild einfängt, sein längst ebenfalls historisches

“Fight, fight, fight!” in die Welt rief. Mit den Lehren der Bergpredigt Jesu ist

das nur schwer in Einklang zu bringen.