Fotograf der Melancholie: Helmut Nothhelfer wird 80 | ABC-Z

Gabriele und Helmut Nothhelfer zählen zu den eifrigsten Leserbriefschreibern dieser Zeitung. Ihre Post geht in die Hunderte. Aber das weiß kaum jemand, denn ihre Briefe werden nie gedruckt. Selten sind sie länger als zwei, drei Sätze. Immer mit Tinte geschrieben. Dann vergleichen sie einen Artikel mit einem Strohhalm, an den man sich klammert, um nicht fortgerissen zu werden von der Bilderflut. Analysieren, wie sich die Wirklichkeit in Illusionen verhüllt. Oder sprechen davon, dass man in der U-Bahn erkennt, wie groß die Kluft zwischen den Menschen ist.

Dazu legen sie jedes Mal, stets passend zum Thema, eine winzig klein abgezogene Farbfotografie, auf der mal das Schuco-Modell eines VW-Busses zu sehen ist oder die Heckflosse eines Cadillacs, mal eine amüsante Beobachtung in den Straßen von Paris oder ein Feuerwerk über dem Himmel von Bonn. Da fragt man sich, wie umfangreich ein Archiv sein muss, das trotz einer kaum überschaubaren Bandbreite der aufgegriffenen Themen dem gezielten Griff stets das exakt Treffende in die Hand gibt. Und stellt sich Regalwände bis zum Horizont vor, gefüllt mit Abertausenden von Fotoboxen. Was im krassen Gegensatz zum künstlerischen Werk des Ehepaars steht. Denn das haben sie Jahr um Jahr entschlackt und am Ende auf weniger als 200 gültige Arbeiten reduziert – entstanden im Laufe eines halben Jahrhunderts. Ein kleineres Gesamtwerk findet sich in der Geschichte der Fotografie selbst in deren frühester Phase kaum.

Distanz zu sich selbst

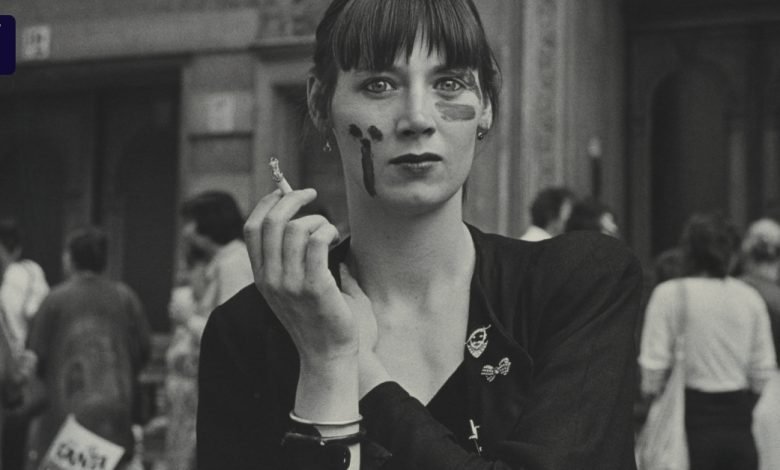

Im Brotberuf waren Gabriele und Helmut Nothhelfer wissenschaftliche Fotografen an der Freien und an der Technischen Universität Berlin. Akademisch distanziert war denn auch zunächst der wenig verführerische Titel ihrer künstlerischen Langzeitdokumentation, für die sie von 1973 an immer sonntags in Berlin Menschen auf Volksfesten, Paraden und Kundgebungen fotografierten: „Dokumentation zur Entfremdung der Freizeit“. Darin zeigten sie, die auch auf der Documenta vertreten waren, wie selbst im vermeintlich fröhlichen Rahmen der Einzelne versucht, Distanz zu wahren. Mitunter selbst Distanz zu sich selbst. Dann wirken Gesichter wie entrückt an den Nullpunkt der Mimik und sind erschütternd frei von jeglichen Emotionen. Vor allem im Ausland machte das etliche Kritiker schaudern. Als sei einem Volk mit solch ausdruckslosen Blicken nach wie vor alles zuzutrauen.

Heute hingegen meint man in den Bildern eher Chiffren der Ratlosigkeit zu erkennen – und eines nur unpräzise zu fassenden Verlusts. Und so glitten die Arbeiten der Nothhelfers, die sie stets als Gemeinschaftswerk signieren, nie ab in Ironie und Satire. Stattdessen legt ihr behutsames Vorgehen ein Moment von Melancholie offen – eine seltsame Traurigkeit, der sie selbst beim Mauerfall und zu Zeiten des deutschen Sommermärchens begegneten. Ihr Werk, das sie in den Büchern „Zwischenräume“, „Lange Augenblicke“ sowie „Momente und Jahre“ gebündelt haben, bezeichneten sie vor ein, zwei Jahren als abgeschlossen. Ihre Leserbriefe hingegen werden sie hoffentlich weiterhin schreiben. Gabriele Nothhelfer wurde Anfang März achtzig, Helmut Nothhelfer wird es heute.