Sanierungsstau: Zahl der stark sanierungsbedürftigen Freibäder steigt | ABC-Z

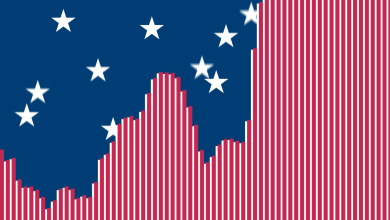

Die Zahl der sanierungsbedürftigen Freibäder ist erneut gestiegen. 38 Prozent der Betreiber gaben in einer Umfrage an, ihr Bad müsse in den nächsten fünf Jahren umfassend saniert werden – ein Anstieg um drei Prozentpunkte gegenüber 2024. Gleichzeitig scheint nicht absehbar, ob die benötigten Sanierungen durchgeführt werden können.

72 Prozent der Befragten erwarten eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation in den

nächsten fünf Jahren. 35

Prozent sehen sich gezwungen, in diesem Jahr ihre Preise zu erhöhen. 16 Prozent erwägen, kurz- oder mittelfristig ihre Bäder zu schließen. Die Umfrage führte der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) durch,

befragt wurden 113 Betreiber kommunaler Frei- und Hallenbäder.

Als Grund für den Sanierungsstau nennt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing “zu wenig Fördermittel, gestiegene Baukosten und höhere Zinsen”. Außerdem belaste ein Fachkräftemangel die Bäder: In mehr als jedem vierten Bad (26 Prozent) waren mehr als zehn Prozent der Stellen unbesetzt. Mehr als jedes zehnte Bad (12 Prozent) musste in der vergangenen Saison aus Personalmangel zumindest zeitweise schließen.

Bereits zu Jahresbeginn warnte die

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vor der Schließung

Hunderter öffentlicher Bäder, sollten nicht umfassende

Sanierungen vorgenommen werden. Bundesweit gibt es laut Bäderatlas der

Deutschen Gesellschaft für das Badewesen derzeit mehr als 6.000 Hallen-

und Freibäder, darunter sind auch private Einrichtungen.

Ingbert Liebing appellierte angesichts der Umfragewerte an die Bundes- und Landesregierungen, “bessere und besser ausgestattete Förderprogramme” aufzustellen. Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung sieht derzeit mindestens eine Milliarde Euro für die Modernisierung und Sanierung von Sportstätten vor, davon dürften auch die Bäder profitieren. Für Liebig zwar “ein Schritt in die richtige Richtung”, nötig sei jedoch, die Förderprogramme dauerhaft zu erhöhen.