“Die letzten Tage der Menschheit” : Tut das nie wieder! | ABC-Z

In seinem Ehrgeiz, der unbestechlichste, unverstrickteste, unkorrumpierbarste Mann seiner Zeit zu sein, hatte Karl Kraus (1874–1936) sich doch aufs Äußerste, quasi bis zum letzten Backenzahn, in sie verbissen. Wenn in einem literarischen Werk diese Epoche weiterlebt, dann in seinem Drama Die letzten Tage der Menschheit. Aus ihm spricht, unverwüstlich und mordsvital, das Wien des Ersten Weltkriegs. Es ist ein Stück ohne Helden und ohne Trost (außer dem des Hohnlachens), das Dokument der vergeblichen Suche des Autors nach einem guten, vernünftigen Mitmenschen.

Das Stück, in den Jahren 1915 bis 1922 im Wesentlichen aus Presseerzeugnissen, Politikergerede, Alltagsdialogen jener Zeit zusammengesetzt und von Kraus mit eigenem Text verwoben, ist bevölkert von Geschäftemachern, Pfaffen, Generälen, Presseleuten, die relativ gemütlich und seelentot andere in den Untergang schieben und selbst hinterdreinrauschen. Kraus richtet seine Gestalten, indem er sie sprechen lässt; ihre Sprache verrät ihre Niedertracht; Gnade hat er nur für jene, die schweigen: die Toten. Das Drama, 770 Seiten umfasst es in der Suhrkamp-Taschenbuchausgabe, bietet rund 220 Szenen, 1.000 Figuren und 200 Schauplätze. Würde man es ganz spielen, wäre ein Heer von Darstellern Tage und Nächte beschäftigt, und man bräuchte eine Stadt voller Bühnen, alles aufzuführen.

Jetzt sind Die letzten Tage der Menschheit zum Auftakt der Salzburger Festspiele aufgeführt worden. Das ist eine heikle Konstellation. Denn Kraus hat die Festspiele verachtet. Hugo von Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes, den Jedermann, um den sich hier im Sommer alles dreht, nannte er einen “Welttheaterschwindel”. Wenn Kraus die neue Salzburger Fassung seiner Letzten Tage gekannt hätte, hätte das seine Verachtung noch gesteigert. Zweifellos hätte er sich die Aufführung verbeten, denn der Regisseur Dušan David Pařízek strich das Drama zusammen und hat es neu arrangiert. Szenen und Textpassagen werden aus ihren Zusammenhängen gerissen und didaktisch zum Publikum hin zugespitzt, das dauernd gefragt wird, was es denn jetzt empfinde. Das entspringt dem Wunsch des Regisseurs, das Stück über den Ersten Weltkrieg möge doch einen Anteil daran haben, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Der Appell des Abends lautet: Tut das nie wieder!

Karl Kraus hätte sein Stück wohl anders zusammengefasst, in einer Frage: Wie konntet ihr das zulassen? Er kommt im Drama selbst vor; als den “Nörgler”, der das kriegsbesoffene Wien kalt und resigniert durchmisst, hat er sich hineingeschrieben. Den Nörgler umringen Spottgestalten und Lemuren, die sich freuen, dass überall artig gestorben wird, Bürgerhyänen, die den Sieg kaum erwarten können und “die ungeheure Triebkraft” rühmen, die der militärische Befehl auf die Jugend ihres Landes überträgt. Kraus braucht so viel Volk, weil er zeigen will, wie verloren er, der als Einziger die Zusammenhänge durchschaut und die Apokalypse kommen sieht (und das Dritte Reich schon ahnt), in dessen Mitte ist. Die letzten Tage der Menschheit sind das monströse Dokument der Einsamkeit ihres Autors.

Kraus war, in eigenen Worten, jener Mann, “dem es beschieden ist, nichts mitzumachen, aber alles zu erleben”. Da nur er die Geschehnisse ganz verstand, wäre es auch, so empfand er dunkel, an ihm gewesen, sie zu verhindern. Aber er hat sie nur dokumentiert. Die letzten Tage sind das Manifest dieser Grandiosität (ich habe alles gewusst) und eines umfassenden Ekels (wieso bin ich dazu verdammt, in dieser abscheulichen Zeit zu leben?).

Wie soll man dieses Stück spielen? Zwei Extreme drängen sich auf. Entweder man lässt alle Gestalten vorkommen, die im Personenverzeichnis erwähnt werden, und veranstaltet ein Wiener Weltgewimmel, das sich über Tage hinzieht. Oder man zeigt, was dieses Stück eigentlich ist: nämlich das Kopfdrama eines Einzelnen. Die innere Schlacht eines Mannes, der im Geist alle Details der Katastrophe entfaltet, bis sie dann zwangsläufig stattfindet. Dušan David Pařízek entscheidet sich in Salzburg für eine Zwischenlösung: weder Solo noch Masse, sondern Kleingruppe. Mit drei Schauspielerinnen und vier Schauspielern will er dem Werk zu Leibe rücken. Der Menschenmahlstrom verdünnt sich zum Rinnsal, wir sehen ein Kammerspiel, in dem Kolorit und Zeitgeschichte auf gängigste Weise mit Filmen und Fotos aufgerufen werden. Aus der rauschhaften Verdammung des ewigen Mitläufertums wird eine Revue kurioser vergangener Einzelfälle. Die allerdings sind wunderbar gespielt.

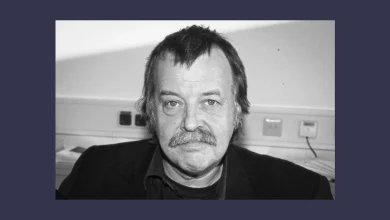

Dörte Lyssewski und Michael Maertens geben ein deutsches Kriegsgewinnler-Ehepaar in Wien; die beiden zerfleischen sich in herrlichem Komödienfuror gegenseitig, aber die Hoffnung auf Endsieg, also Karriere, hält die Ehe zusammen. Branko Samarovski, unvergessen als Mephisto in Claus Peymanns legendärer Stuttgarter Faust-Inszenierung (1977), spielt 86-jährig, in knorriger Wucht, einen teuflischen Wiener Kolonialwarenhändler, der die Hungernden aus seinem Laden hinausfaucht – und erst begreift, was Krieg ist, als sein Sohn eingezogen wird. Den Nörgler hingegen, den Stellvertreter des Autors im Stück, spielt die eigentlich großartige Komödiantin Elisa Plüss in schweizerischer Sprachfärbung seltsam “neutral”, als trage sie bei einer Behördenfeier auswendig gelernte freche Gedichte vor. Kraus, der in den Nörgler-Texten erklärt, was sein Stück eigentlich soll, wird hier regelrecht kaltgestellt.

Man legt, trotz der alles in allem famosen Spieler, den Abend im Erinnerungsfolder “Ensemblekabarett, historisch” ab. Und man fragt sich, was Karl Kraus mit der überwältigenden Stofffülle anfinge, die ihm die Medien heute zutrügen. Wie umfangreich gerieten “Die allerletzten Tage der Menschheit”? Wir kämen wohl alle drin vor. Auch die Eröffnungsfeier der Salzburger Festspiele hätte darin womöglich ihren Platz. Da unterbrachen nämlich propalästinensische Aktivisten die Rede des österreichischen Vizekanzlers und entrollten Banner, auf denen “Stoppt den Völkermord” und “Free Gaza now” stand. Woraufhin die Festspiele die Zahl ihrer Security-Leute erhöhten.

Auf einem Plakat habe “Salzburger Festspeiben” gestanden, melden die Nachrichtenagenturen. Das klang nun doch so, als sei Karl Kraus aus seiner Ruhe auferstanden und habe sich noch einmal ins verachtete Salzburg locken lassen.