Der QAnon-Schamane in Russland: “Chowanschtschina” bei den Osterfestspielen Salzburg | ABC-Z

„Die Vergangenheit in der Gegenwart – das ist meine Aufgabe“, ist am Beginn auf dem Eisernen Vorhang des Großen Festspielhauses zu lesen. Dieses Wort des Komponisten Modest Mussorgsky mag den britischen Regisseur Simon McBurney in der so offensichtlichen wie wohlfeilen Idee bestärkt haben, zur Eröffnung der Osterfestspiele in Salzburg in „Chowanschtschina“ wieder einmal die ewige russische Misere auf die Bühne zu bringen – mit Schau getragenem Reichtum, faschistischen Milizen, Drogenkonsum und Opernchören im Ostblockschick.

Mussorgskis Oper erzählt von obskuren politischen Rivalitäten im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, die letztendlich Peter den Großen an die Macht brachten. „Chowantschtschina“ ist jedoch nur als chaotisches Szenen-Durcheinander überliefert. Die durchaus faszinierende Musik wurde erst von Nikolai Rimsky-Korsakow und später von Dmitri Schostakowitsch instrumentiert.

Das Chaos der Politik

Der eigentliche Machtkampf bleibt – mit Rücksicht auf das Tabu der Entstehungszeit, Zaren der Familie Romanow auf die Bühne zu bringen – allerdings unsichtbar. Weil immer nur die Folgen hinter der Bühne fallender Entscheidungen gezeigt werden, bleibt die Handlung für Nicht-Historiker undurchschaubar. Und letztendlich wurde sich der Komponist in achtjähriger Arbeit auch nicht mit sich selbst über die Charakterisierung der Figuren einig.

© Inés Bacher

von Inés Bacher

“}”>

Das Leben sei aber nun mal chaotisch und Mussorgsky eben in Realist, sagen die Verteidiger dieser musikalisch zweifellos faszinierenden Oper. McBurneys Inszenierung steigert die Konflikte unter sämtlich unsympathischen Figuren mit dem üblichen Regietheaterzynismus: Gleich zu Beginn liegen Leichensäcke auf der Bühne, wenn zwei Agenten einen schreibkundigen und in der Inszenierung auch internetaffinen Mittelsmann mit Drohungen dazu zwingen, den Fürsten Chowansky bei der Zarin Sofia anzuschwärzen, die für den noch unmündigen Peter die Regierungsgeschäfte führt.

“}”>

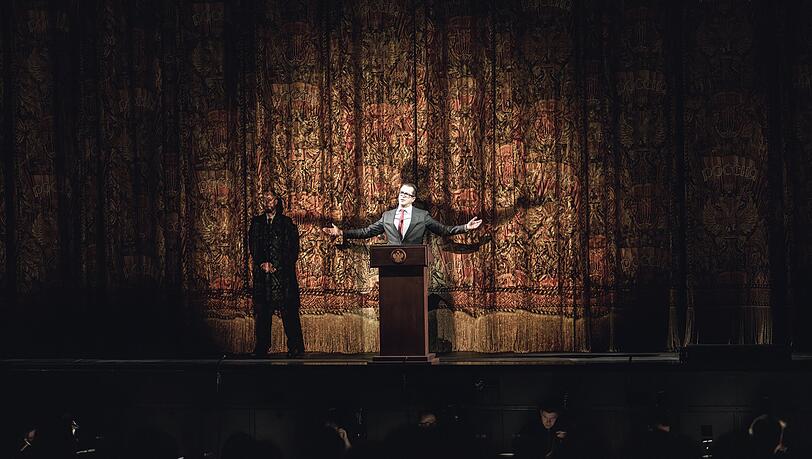

Russland ist nicht der alleinige Schauplatz. McBurney stellt jede Politik unter einen faschistischen Generalverdacht. Daher wird Chowansky nicht nur von einer Schlägergarde, sondern auch vom QAnon-Schamanen begleitet. Wenn nach der Pause der zwielichtige Schaklowityi seine patriotische Arie singt, greift er zu Gesten, die man von Donald Trumps öffentlichen Auftritten kennt. Das wirkt in Salzburg eher läppisch, mag aber samt den Anspielungen auf den Kapitolssturm noch zur Provokation reifen, wenn die Inszenierung – wie geplant – von der New Yorker Metropolitan Opera übernommen wird.

Prost mit einem Reparaturachterl

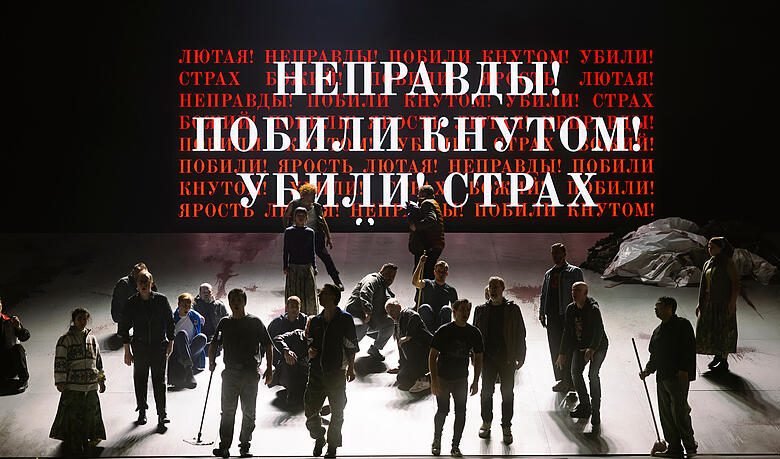

Über das vom Slowakischen Philharmonischen Chor, dem Salzburger Bachchor und dem Kinderchor der Salzburger Festspiele dargestellten Normalos machen sich weder Mussorgsky noch der Regisseur besondere Illusionen. Auf Schaklowityis Rede antwortet der Pöbel mit einem derben Trinklied und verlangt – so die überaus österreichische Übersetzung der Übertitel – nach einem „Reparaturachterl“, um den über Nacht gesunkenen Alkoholspiegel wieder auf ein normales Maß zu bringen.

© Tom Visser Design

von Tom Visser Design

“}”>

Es ist ein unausrottbares Vorurteil der sowjetpatriotischen Musikgeschichtsschreibung, dass die Opern dieses Komponisten das russische Volk idealisieren würden. Mussorgsky idealisierte eine super-orthodoxe religiöse Gruppe, die sich am Ende selbst verbrennt. Denn er war, und darüber sollte man sich keine Illusionen machen, wie Dostojevski ein slawophiler Reaktionär, für den das Heil der Welt aus dem idealisierten russischen Dorf und der orthodoxen Spiritualität kommen sah.

© Inés Bacher

von Inés Bacher

“}”>

Zu derlei auch von heutigen eurasischen Ideologen im Umfeld des russischen Regimes vertretenen Unsinn verhält sich in die Inszenierung unkritisch. Der mit pechschwarzem Bass orgelnde Bassist Ain Anger verkörpert den Sektenführer Dosifej sehr überzeugend als Charismatiker, aber auch ohne jede Brechung. Seine Gefolgschaft hantiert wie in der altmodischsten Inszenierung dieser Oper mit Ikonen und russischen Kreuzen. Die Eigendynamik dieser Sekte bleibt unerklärt. Und so musikalisch großartig der von Igor Strawinksky nach Skizzen Mussorgskys komponierte Schlusschor von Igor Strawinsky auch sein mag: er trägt zur Idealisierung des kollektiven Selbstmords der Altgläubigen eine Menge bei.

Mussorgsky plus Schostakowitsch

Die Musik von „Chowanschtschina“ reicht allerdings an den populäreren „Boris Godunov“ heran. Die in Salzburg gespielte Orchesterfassung von Dmitri Schostakowitsch bietet eine gesteigerte musikalische Komplexität. Esa-Pekka Salonen deutete mit einem dröhnende Orchesterschlag nach der einleitenden „Morgendämmerung über der Moskwa“ an, dass er primär Schostakowitsch und dessen vom 20. Jahrhundert her gehörten Mussorgsky zu dirigieren gedachte. Und das gelang ihm mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra farbig und ohne jede Übersteuerung.

© Maarit Kytöharju

von Maarit Kytöharju

“}”>

Der Bassist Vitaly Kowaljow, 2017 in Salzburg als Wotan in der „Walküre“ eher unterbelichtet, überraschte mit wuchtigem Gesang und dem runden Porträt des Fürsten Chowansky, dem die Macht entgleitet, ohne dass er etwas dagegen tun könnte. Die konventionelle Arie des Schaklowityi wirkte bei Daniel Okulich etwas unterbelichtet, Nadezhda Karyazina steigerte sich als Marfa in einer Art und Weise, die man ihrem wenig attraktiven Mezzosopran anfangs nicht zugetraut hätte.

© Inés Bacher

von Inés Bacher

“}”>

An Schlüsselstellen wurden, wohl um den Fragmentcharakter zu betonen, elektronische Klänge von Gerard McBurney eingespielt. Das wirkte aufgesetzt, mit Ausnahme einer Szene: Als nach der Scheinhinrichtung der Strelitzen (der bei Mussorgsky unsichtbare) Zar Peter mit faschistischem Blondscheitel auftrat, um die pompösen Sätze eines gewissen Streschnew im karikierenden Falsett zu singen, dröhnte die Marschmusik verfremdet weiter. Das würgte den an dieser Stelle sonst wohl unvermeidlichen Applaus ab und dachte Schostakowitschs Unbehagen an derlei Jubel weiter.

Es war nicht der schlechteste Moment dieser Aufführung, die ihrem Anspruch, politisches Theater zu sein, mit leider ziemlich abgegriffenen Bildern nicht gerecht wurde.

Noch einmal am Ostermontag, 17 Uhr, im Großen Festspielhaus, Restkarten