Der irische Schriftsteller Colm Tóibín wird 70 | ABC-Z

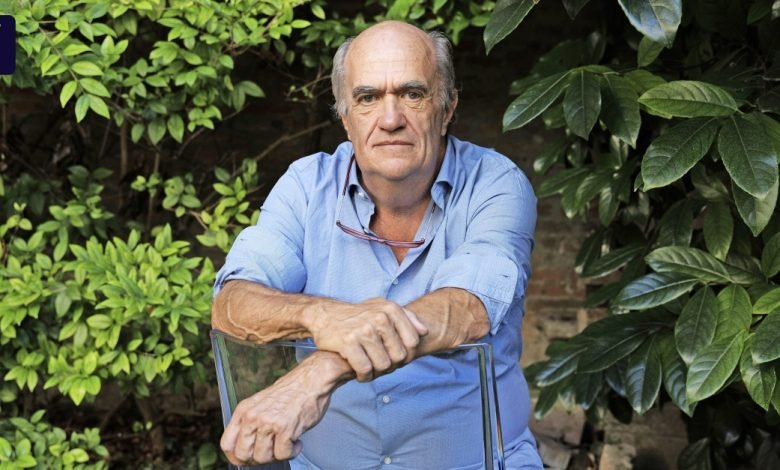

Er ist einer der meistgeehrten zeitgenössischen Schriftsteller, viel gelesen, überaus geachtet, aber wenn man ihn trifft, scheint nichts davon in seiner Haltung und noch viel weniger in seiner Sprache Spuren hinterlassen zu haben. Der irische Erzähler Colm Tóibín verkörpert selbst etwas von der stilistischen Klarheit, mit der er den (durchaus komplizierten) Figuren seiner Romane begegnet. Klarheit, um nicht zu sagen Einfachheit, ist ein Merkmal seines Schreibens geblieben, so komplex seine Themen auch sein mögen. Seit den Neunzigerjahren ist er den Lesern dieser Zeitung auch als Essayist bekannt, der das Nachspiel der irischen „Troubles“ beobachtet hat, später über das Haus von Thomas Mann in Pacific Palisades schrieb oder über die Ansicht des Meers seiner irischen Heimat, der Grafschaft Wexford.

In diesem Text aus dem vergangenen Jahr, der Dankesrede für den Würth-Preis für Europäische Literatur, erzählte Tóibín von den Mühen des Anfangens und der Angst vor dem ersten Satz. Als er einmal einen Maler fragte, wie der denn seine Bilder beginne, erhielt er zur Antwort: „Ich lege eine Spur.“ Eine beliebige Spur?, fragte Tóibín zurück. Nein, sagte der Maler: „Man legt sie immer aus einem ganz bestimmten Grund. Es ist nur so, dass man in diesem Augenblick den Grund nicht kennt.“ Tóibín, der damals an seinem ersten Roman, „Der Süden“, arbeitete, in dem die Hauptfigur eine Malerin ist, hat schon immer eine große Durchlässigkeit für die Gedanken anderer Künstler gezeigt. Sein eigenes Schreiben befindet sich in ständigem Austausch mit Büchern, Bildern, Musik, mit bekannten und völlig namenlosen Gedankenwelten.

Seine Herkunft verleugnet er nicht

Dazu die Reisen. Mit zwanzig zog er nach Barcelona und erlebte nicht nur sein Coming-out als homosexueller Mann, wie es ihm seine irische Heimat nie ermöglicht hätte, er erwischte in jenem Frühherbst 1975 auch noch die letzten Wochen des Franco-Regimes. Heute arbeitet Tóibín in Los Angeles, Dublin und seiner Schreibklause in den katalanischen Pyrenäen. Gelegentlich lässt er sich auch in New York sehen, wo er eine der gut dotierten Schriftsteller-Professuren der Columbia University innehat. Dem internationalen Hintergrund zum Trotz, seine irische Herkunft verleugnet er nicht. Er widmet ihr Essays und Bücher und forscht den irischen Spuren in seiner Erziehung nach. „Wenn wir zu Hause unanständige Wörter benutzten“, schrieb er vor fast dreißig Jahren in diesem Feuilleton, „sagte unser Vater immer, die Engländer hätten diese Wörter nach Irland gebracht, und verbot uns, sie zu verwenden.“

Es ist schwer, bei so einem großen Werk Leseempfehlungen auszusprechen, denn wenn sie einen Sinn haben sollen, müssen sie die Vielfalt dieses Schriftstellers abbilden. Seine Essays – häufig in der „London Review of Books“ (LRB) – sind klar und bescheiden, als wäre nichts wichtiger, als die Leser am Erkenntnisprozess des Autors zu beteiligen. Die Schilderung seiner Krebserkrankung vor sechs Jahren war ein unvergessliches, ebenso ergreifendes wie komisches Stück autobiographischer Prosa. Der frühe Roman „Flammende Heide“ (1992) zeigt Tóibíns hohe Kunst der Einfühlung, die man auch in vielen anderen Büchern findet, etwa in den Romanen „Nora Webster“ (2014) und „Long Island“ (2024).

Vielleicht ist sein bestes Buch jenes, in dem sich seine akkumulierte Erfahrung am deutlichsten zeigt und er künstlerisch eine besonders hohe Hürde nimmt: „Porträt des Meisters in mittleren Jahren“ (2004), die Schilderung einer bestimmten Etappe im Leben von Henry James. Tóibín verbindet darin die Genauigkeit des Biographen mit der Phantasie des großen Romanschriftstellers. Das Ergebnis ist Erkundung, Hommage und Meditation über die produktive Kraft des Selbstzweifels in der Literatur. Wer Henry James mag, der wird vor diesem „Porträt des Meisters in mittleren Jahren“ stehen und staunen. Seinerseits schon ein wenig jenseits der mittleren Jahre, wird Colm Tóibín heute siebzig Jahre alt.