Fortschritt durch KI: Wenn der Wohlstand verspätet wächst | ABC-Z

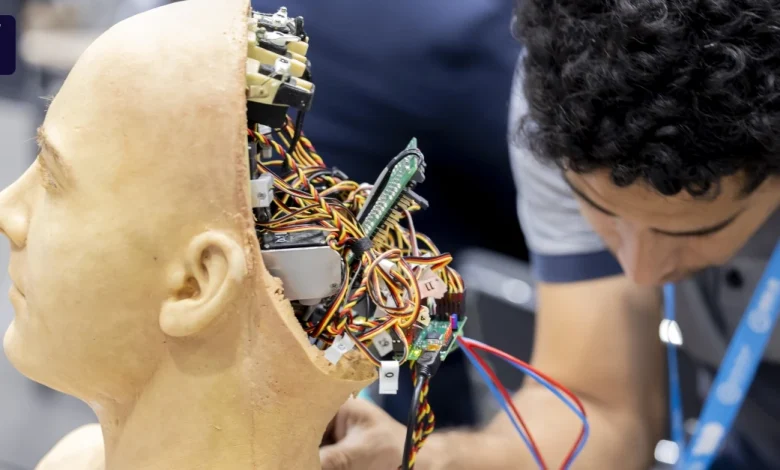

In ihren überschwänglichsten Reden greifen die Fans der Künstlichen Intelligenz besonders gern auf einen historischen Vergleich zurück, um die Tragweite der Neuerungen zu betonen. „Was wir hier schaffen, ist die kognitive industrielle Revolution – die Dampfmaschine des Geistes“, sagte Linkedin-Gründer Reid Hoffman einmal. Und der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance erklärte, uns stehe eine „neue industrielle Revolution“ bevor, „auf einem Level mit der Dampfmaschine“. Für Googles KI-Chef ist das noch eine Stufe zu klein: „Das wird zehnmal größer sein als die industrielle Revolution“, verkündete Demis Hassabis neulich.

Nimmt man solche Aussagen ernst, stellen sich eine Reihe von Fragen. Wer profitiert von der Revolution? Mit welchen Kosten ist sie verbunden? Und wie stellen wir sicher, dass unsere Gesellschaft infolge dieses Prozesses nicht zerbricht? Denn tatsächlich vergingen damals Jahrzehnte, bis wirklich die breite Masse von der neuen Technologie profitierte. Das machte die industrielle Revolution auch zur Geburtsstunde moderner Technologiekritik.

Kein wirtschaftliches Ereignis hat das Schicksal der Menschheit so sehr verändert wie die Industrialisierung. Über Jahrtausende blieben die Lebensstandards der Menschen weitgehend unverändert. Dann kam im späten 18. Jahrhundert die revolutionäre Wende. Bahnbrechende Erfindungen, allen voran die Dampfmaschine, machten die Arbeit der Menschen produktiver und ermöglichten, die gewaltige Energie zu entfesseln, die in fossilen Energieträgern wie Kohle schlummerte. Die Menschen zogen in die Städte, der Handel nahm zu, der Wohlstand stieg. Ein exponentielles Wachstum setzte ein. Und je mehr sich die neuen Technologien von England aus in den Rest Europas und schließlich der ganzen Welt verbreiteten, desto mehr Menschen nahmen Anteil an diesem sagenhaften Aufstieg. Ein Standardwerk über die Geschichte der industriellen Revolution trägt mit gutem Grund den Titel „Der entfesselte Prometheus“.

Als Engels und Marx das Kommunistische Manifest veröffentlichten

Doch das alles geschah nicht über Nacht. Und nicht ohne Schattenseiten. Bis alle vom neu gewonnenen Wohlstand profitierten, verging viel Zeit. Und die gesellschaftlichen Verwerfungen in der Folge waren – neben den Folgen für Umwelt und Klima – immens. Dessen muss sich jeder bewusst sein, der die Entwicklungen in der KI heute mit denen im England des 18. und 19. Jahrhunderts vergleicht. Ja, die Industrialisierung brachte in der langen Frist steigende Löhne und machte die Gesellschaften als Ganzes reicher. Doch zunächst wuchs die Wirtschaft jahrzehntelang, ohne dass die breitere Masse die Erträge ernten konnte.

Der Wirtschaftshistoriker Robert Allen hat dafür den Begriff „Engels’ Pause“ geprägt, in Anlehnung an den Philosophen Friedrich Engels. Letzterer hatte als Pionier der empirischen Sozialforschung in seinem Buch „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ die bittere Armut in den englischen Industriestädten beschrieben. Während die Wirtschaftsleistung Großbritanniens pro Arbeiter zwischen den Jahren 1780 und 1840, also in der Zeit von Engels Beobachtungen, um 46 Prozent stieg, betrug das Wachstum der Reallöhne währenddessen lediglich zwölf Prozent. Zur Erinnerung: Die Erfindung der ersten effizienten Dampfmaschine durch James Watt, sozusagen der ChatGPT-Moment der Industrialisierung, fiel schon in das Jahr 1776.

Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts verschoben sich die Gewichte und die arbeitende Bevölkerung erntete nun die Früchte des steigenden Wohlstands. Jetzt profitierten sie sogar mehr als die Kapitalisten: Zwischen den Jahren 1840 und 1900 stieg die Wirtschaftsleistung pro Arbeiter um 90 Prozent, die Reallöhne hingegen um 123 Prozent.

Mechanischer Webstuhl und Eisenbahn

Zufälle mögen dazu beigetragen haben, dass die breite Bevölkerung vom Fortschritt erst mit Verzögerung profitierte. Schlechte Ernten und die Napoleonischen Kriege trieben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Lebensmittelpreise in die Höhe, was das Wachstum der Reallöhne ausbremste. Eine protektionistische Handelspolitik sorgte bis zur Senkung der Getreidezölle im Jahr 1846 dafür, dass die Preise hoch blieben. Erst als ab etwa 1870 vermehrt günstiges Getreide aus Amerika importiert wurde, konnten die Preise fallen und die Reallöhne steigen.

Historiker Robert Allen hat noch eine andere Erklärung: Zwar entstanden schon im 18. Jahrhundert bahnbrechende Erfindungen wie das mechanische Spinnen, die Dampfmaschine, und die Koks- und Eisenschmelze. Allerdings dauerte es bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, bis die davon betroffenen Branchen groß genug wurden, um die gesamte Wirtschaft zu beeinflussen. Hinzu kamen in dieser Zeit Erfindungen wie der mechanische Webstuhl, die Eisenbahn und die breitere Anwendung der Dampfkraft. Die Nachfrage nach Kapital stieg. Städte wuchsen, neuer Wohnraum wurde nötig, Infrastruktur musste ausgebaut werden, neue Fabriken entstanden. Die Nachfrage ließ wiederum die Renditen auf Kapital steigen, und mit ihnen die Profitmargen der Unternehmen. Ein größerer Anteil des Nationaleinkommens floss an die Besitzer des Kapitals – die Ungleichheit wuchs.

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kehrte sich der Trend von selbst um. Die erste Phase der industriellen Revolution „enthielt schon den Samen für ihr Ende“, wie Allen es formuliert. Es dauerte nur einige Zeit, bis gesteigerte Investitionen die Produktivitätsgewinne ausgeglichen hatten. Erst als das Kapital genauso schnell wuchs wie die durch Technologie gesteigerte Arbeitskraft der Bevölkerung, konnten auch die Reallöhne steigen.

Zu „allgemeinem Glück“ und „Überfluss“

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Trendwende etwa um das Jahr 1848 herum stattfand, dem Jahr, in dem Engels gemeinsam mit Karl Marx das Kommunistische Manifest veröffentlichte. Die jämmerlichen Zustände der Arbeiterklasse, die Ungleichheit der kapitalistischen Gesellschaft, welche die beiden Philosophen beklagten, standen kurz davor, sich von selbst zu bessern – ganz ohne Revolution.

Die Stagnation der Lebensstandards zu Beginn der Industrialisierung ließ auch einen der einflussreichsten Denker der ökonomischen Theorie nicht kalt, David Ricardo. Der englische Ökonom war Anfang des 19. Jahrhunderts noch unumwunden das, was man heute wohl einen Technologieoptimisten nennen würde. So schrieb er in der ersten Ausgabe seiner „Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung“ aus dem Jahr 1817, die Öffentlichkeit profitiere von neuen Maschinen, weil diese die Produktion von Gütern günstiger machten und sich nicht negativ auf die Nachfrage nach Arbeit auswirkten. Widerstand gegen die Einführung neuer Maschinen, glaubte der Freihändler Ricardo, sei so, wie gegen die Einfuhr von Getreide zu sein. Automatisierung und Freihandel würden beide kurzfristig „einen Teil des existierenden Kapitals der Landwirte und Produzenten“ vernichten, aber mittelfristig zu mehr Produktion führen, und damit zu „allgemeinem Glück“ und „Überfluss“.

Warum Ricardo seine Meinung änderte, ist unklar. Seine Korrespondenz mit dem Ökonomen Thomas Malthus könnte eine Rolle gespielt haben, dessen Warnungen, die Menschheit werde, wenn sie weiterwachse, unausweichlich an die Grenzen ihrer Nahrungsversorgung stoßen, noch eine Welt beschrieben, die schon bald der Vergangenheit angehören sollte. Ebenso dürfte Ricardo seine Mitgliedschaft im parlamentarischen Komitee für die Armengesetze beeindruckt haben. Der Ökonom erlebte aus nächster Nähe die Auswirkungen der Automatisierung in der Baumwollindustrie, in der es in dieser Zeit zu Massenprotesten kam. So erklären es die Wirtschaftshistoriker Ben Schneider und Anselm Küsters in einem Forschungspapier über die lange Geschichte hinter dem Konzept der technologischen Arbeitslosigkeit.

Hargreaves hatte die Spinning Jenny im Geheimen entwickelt

In der dritten Ausgabe seiner „Grundsätze“ fügte Ricardo deshalb ein Kapitel über die Maschinen hinzu. Er räumte ein, dass er etwas übersehen habe. Während die Automatisierung zwar das „Nettoeinkommen“ einer Gesellschaft mehre, könne zugleich die Arbeitslosigkeit steigen. Das Kapital, das für die Maschinen aufgewandt werde, komme dieser Theorie zufolge aus den gleichen Mitteln, mit denen die Arbeiter bezahlt werden. Beschäftigung könne so als Resultat zunehmender Investitionen in Maschinen sinken.

Daraus schloss Ricardo allerdings nicht, dass England aufhören sollte, in Maschinen zu investieren. Vielmehr sei dies noch schädlicher, weil dann Kapital ins Ausland abflösse und die Beschäftigung noch stärker leide – ein Gedanke, der auch in heutigen Debatten über den internationalen Wettbewerb in der Künstlichen Intelligenz anklingt.

Eine Gruppe, die früh die schädliche Seite neuer Technologien zu spüren bekam, waren die Weber. In England arbeiteten im späten 18. Jahrhundert, kurz vor Beginn der Industrialisierung, eine Million Menschen in der Wollbranche, ein Zehntel der Bevölkerung. Die größte Gruppe von Industriearbeitern im Land der Arbeitslosigkeit auszusetzen, das war ein politisches Risiko. So soll Elisabeth I. dem Erfinder William Lee 1589 ein Patent auf eine neuartige Webmaschine verweigert haben. Er solle bedenken, „was diese Erfindung meinen armen Untertanen antun könnte. Es würde sie sicherlich in den Ruin treiben, ihnen die Arbeit nehmen, und sie zu Bettlern machen“.

Nicht jeder, der davor Angst hat, ist ein Ewiggestriger

Zweihundert Jahre später war die Offenheit für neue arbeitssparende Technologien größer – zum Schaden derer, die ihre Arbeitsplätze verloren. Sie sahen die Neuerungen als „moralische Verletzung“, schreibt der amerikanische Autor Brian Merchant in seinem Buch „Blood in the Machine“ über die Geschichte des ersten Widerstands gegen „Big Tech“. Als der Erfinder James Hargreaves im Jahr 1768 seine „Spinning Jenny“ vorstellte, die erste mechanische Spinnmaschine, brachen Baumwollspinner in seine Werkstatt ein und zerstörten die Erfindung.

Hargreaves hatte die Spinning Jenny im Geheimen entwickelt, im Wissen darum, welche Reaktion sie hervorrufen würde. Dutzende Exemplare von Edmund Cartwrights mechanischem Webstuhl wurden im Jahr 1792 von Webern zerstört, nachdem der Erfinder sie erfolgreich verkauft hatte. Es sollten noch einige Jahre vergehen, bis die Gewalt eskalierte. Auch im Textilgewerbe setzte sich der Einsatz von Maschinen zunehmend durch. Nicht immer geschah das für die Produzenten freiwillig. Viele kleinere Manufakturen hatten kaum eine Wahl als Maschinen anzuschaffen, sofern sie weiterhin wettbewerbsfähig bleiben wollten. Die Preise fielen, die Löhne auch.

Die Textilarbeiter waren nicht grundsätzlich gegen technologische Innovationen, wie Merchant beschreibt. Sie sprachen sich dort für Automatisierung aus, wo diese ihre eigene Arbeit unterstützte und besser machte. Aber sie erkannten sehr wohl, wo die Maschinen ihren eigenen ökonomischen Interessen schadeten.

In Nottingham taten sich ab dem Jahr 1811 Textilarbeiter zusammen, um gegen die Automatisierung ihres Gewerbes gewaltsam zu protestieren. Die Aufrührer, die sich nach ihrem fiktiven Anführer Ned Ludd als Ludditen bezeichneten, zogen sich schwarze Masken über, marschierten zur nahegelegenen Textilfabrik und zerschlugen 60 Spinnrahmen. Weitere Attacken folgten in den nächsten Tagen. Nacht für Nacht fielen weitere Fabriken den Ludditen zum Opfer. Innerhalb weniger Monate verbreitete sich die Bewegung im ganzen Land. Zwei Jahre nach ihrem Beginn, im Jahr 1813, schlug die Regierung den Aufstand gewaltsam nieder. Dutzende Ludditen wurden gehängt, viele weitere nach Australien deportiert.

Der Name der Ludditen ist heute insbesondere im englischsprachigen Raum zum Synonym für kurzsichtige Technikphobiker geworden, die den Mehrwert einer Innovation verkennen. Dass sie dabei durchaus ökonomisch rational handelten, wenn auch nicht unbedingt im Sinne des Gemeinwohls, gerät indes oft in Vergessenheit.

Was Hassabis sagt

Die Technologieskepsis der Zeit hinterließ ihre Spuren selbst in literarischen Werken wie Mary Shelleys „Frankenstein“. Es ist kaum ein Zufall, dass die Geschichte des Wissenschaftlers, der einen künstlichen Menschen schafft, im Jahr 1818 erschien, mitten in der industriellen Revolution und nur wenige Jahre nach dem Ludditenaufstand – und sofort zum Bestseller wurde. Der Versuch, den Menschen durch ein Kunstprodukt zu ersetzen, nimmt im Roman ein tragisches Ende.

Die KI-Revolution hat das Potential, in einem ähnlichen Ausmaß Berufe zu verändern, wie dies die Industrialisierung einst tat. Nach einer Analyse des Internationalen Währungsfonds werden sich 60 Prozent aller Jobs in fortgeschrittenen Industrienationen durch Künstliche Intelligenz verändern. Nicht jeder, der davor Angst hat, ist ein Ewiggestriger, genauso wenig wie es die Ludditen im 19. Jahrhundert waren.

„Die industrielle Revolution war nicht für jeden ein Kinderspiel. Aber wir würden uns nicht wünschen, dass es sie nicht gegeben hätte“, erklärt Googles KI-Chef Demis Hassabis seine Sicht auf den historischen Vergleich. Aufhalten lässt sich der Übergang von der alten in die neue Welt wohl genauso wenig wie vor zweihundert Jahren. Für die Gesellschaft stellt sich nun vielmehr die Frage, wie sich verhindern lässt, dass es wieder ein halbes Jahrhundert dauert, bis alle von der Revolution profitieren.