Bevor die Mehrwertsteuer sinkt, sinken die verlegerischen Ambitionen | ABC-Z

Schön, dass du dabei bist! Was dich in dieser Woche unter anderem im Lese-Letter erwartet:

► Auf dem MVFP-Forum kämpfen die Zeitschriftenverleger für die Abschaffung der Mehrwertsteuer – nicht nur das lässt einen verzweifeln (Editorial)

► Viele Momente der Offenbarung: Die Highlights aus der Strategie-Rede von Springer-Chef Mathias Döpfner (direkt zum Artikel)

► René Pfister verlässt Washington – der Spiegel baut sein Korrespondentennetzwerk um (direkt zum Artikel)

► Bild-Chefredakteurin Marion Horn reagiert auf den jüngsten Fall von Fake News – und stiftet damit neue Verwirrung (direkt zum Artikel)

Bevor die Mehrwertsteuer sinkt, sinken die verlegerischen Ambitionen

Ich bin 34 Jahre alt und frage mich, ob sich in dieser Branche auch die nächsten 34 Jahre überstehen lassen.

So lautete einer meiner Gedanken, als ich vergangene Woche vollkommen entgeistert die Jahrestagung der Zeitschriftenverleger verließ. Der Medienverband der freien Presse (MVFP), wie sich die Organisation offiziell nennt, lud zu einer Veranstaltung, auf der man vor lauter Übellaunigkeit und Klagerei glatt die Lust am Beruf hätte verlieren können. Die Bühne war ein schwarzes Loch. Dem Sog konnte sich nur entziehen, wer im Publikum weit genug hinten saß.

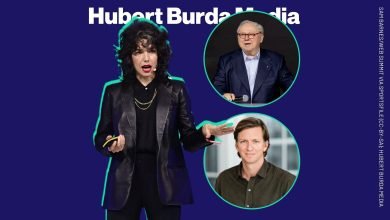

Der Grund: Allen voran die Auftritte des Burda-Managers und MVFP-Chefs Philipp Welte und des Kanzleramtsministers Thorsten Frei (CDU).

Der eine, dessen Publishing-Portfolio größtenteils aus (gedruckten) Fashion-, Garten-, Koch- und Klatschheften besteht, zeichnete Untergangsszenarien der „freien Presse“ und damit der Demokratie. Schuld daran: US-Plattformen. Sein Appell: Der Staat soll es richten – und auch mit einer Presseförderung durch Abschaffung der Mehrwertsteuer helfen.

Weiter aneinander vorbeireden konnte man kaum. Es ist schwer zu sagen, wem von beiden es besser gelang, sich seiner eigenen Verantwortung für den Status quo zu entziehen.

Philipp Welte spricht beim MVFP-Forum 2025, Foto: Markus Nass

Klar: Die Verzweiflung in der Branche ist groß. Die Digitalisierung und die nun eingeläutete KI-Revolution disruptieren das Geschäft schneller als manch einer reagieren kann. Die Marktmacht der Plattformen lässt die Politik wie gelähmt erscheinen. Und angesichts der großen weltpolitischen Probleme, die sie zu lösen hat, wirken die von den Verlagen geäußerten Probleme winzig. Die sichtlich erfolglosen Lobbyverbände von Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern haben Mühe, in Berlin und Brüssel durchzudringen. Die von der Politik berüchtigte „Gesprächsbereitschaft“ ist da das höchste der Gefühle – und gleichzeitig nichts. Der Frust, den Verlage und ihre Manager spüren, ist da nachvollziehbar. Völlig unverständlich ist, dass dieser Unmut mittlerweile alles zu überschatten scheint. Die Verleger machen die (finanzielle) Hilfe vom Staat zur Existenzfrage.

► Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein milliardenschweres System, das in Zeiten der Digitalisierung reformiert werden muss.

► Nein, eine Presseförderung und/oder die Absenkung der Mehrwertsteuer auf null Prozent ist keine angemessene Lösung.

Allen voran große Teile der Zeitschriftenverlage haben in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass sie die Digitalisierung nicht ernst genug genommen und damit verbundene Chancen schlicht nicht ergriffen haben. Die Schuld für ihre miserable Situation – und das war in der vergangenen Woche der Fall – suchen viele Medienmanager nun allein bei Google, der ARD und der Politik. Das ist Realitätsverweigerung und Armutszeugnis zugleich.

Die Ignoranz der vergangenen Jahre gibt keinen Grund zur Annahme, dass eine Abschaffung der Mehrwertsteuer plötzlich zu Innovationen führen würde. Sie wird nicht dafür sorgen, dass Verlage die Bedürfnisse ihrer Nutzer plötzlich besser verstehen und endlich die Bindung ernst nehmen. Vielmehr dürften sie dazu genutzt werden, um das Bestehende zu erhalten und damit das Sterben einer längst vor sich hin darbenden Sparte künstlich zu verlängern. Und, so ehrlich muss man sein: Vieles, was Verlage heute produzieren, hat mit demokratischem Mehrwert wenig zu tun.

Die Abschaffung der Mehrwertsteuer würde vielmehr bewirken, dass es die laut für die Idee klatschenden Männer im MVFP-Publikum noch locker bis zur Rente schaffen. Sie werden die Branche in einigen Jahren verlassen, die längst drängenden Probleme werden bleiben. Subventionen, vor allem ohne Lenkungswirkung, lenken ab. Wer sie bekommt, muss sich nicht aufs Wesentliche konzentrieren.

Natürlich: Das MVFP-Forum ist eine Lobbyveranstaltung. Wenn Vorstand Philipp Welte ans Rednerpult tritt, adressiert er in erster Linie die Politik – in diesem Fall den anwesenden Kanzleramtsminister. Rhetorisch mag es naheliegend sein, den Untergang der freien Presse und der Demokratie zu beschwören, um Unterstützungsmaßnahmen zu fordern. Doch gleichzeitig liegt genau darin das Problem.

Wer sich selbst als unentbehrlich stilisiert und gleichzeitig als hilfsbedürftig darstellt, verliert jede Glaubwürdigkeit. Wer die Pressefreiheit beschwört und zugleich staatliche Hilfe verlangt, entkernt den Begriff. In den USA ließ sich zuletzt beobachten, was passiert, wenn man schon professionelle Geschäftsbeziehungen zu staatlichen Organisationen pflegt. Noch mehr steuerliche Vorteile für die Presse? Populisten werden sich freuen.

Es wäre die große Chance gewesen, den Blick nach innen zu richten – die eigenen Mitglieder zu ermutigen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen, Innovation zu fordern. Ein Verband muss seine Mitglieder darauf vorbereiten, dass die erhoffte Staatshilfe womöglich sehr wahrscheinlich nicht kommen wird. Dass sie auf sich selbst gestellt sind, die Transformation zu meistern, dass sie neue Geschäftsmodelle finden müssen statt an alten zu hängen. Besonders Teile der noch immer erschreckend analogen Zeitschriftenbranche hätten so einen Appell nötig. Es geht nicht nur um Zuversicht, sondern um den Anspruch, sich selbst zu erneuern – und darum, ein neues publizistisches Selbstverständnis zu entwickeln. Nur so hält man die Menschen, die man für den Wandel braucht.

Es gab in der vergangenen Woche auch eine Rede, der dies besser gelungen ist. Sie war nicht primär für die Öffentlichkeit gedacht und auch nicht an die Politik gerichtet. Gehalten hat sie Springer-CEO Mathias Döpfner. Er stimmte seine Führungskräfte auf die neue Unternehmensstrategie ein. Er teilte eine Vision und startete eine Mission. Döpfners Ansprache hatte viele Momente der Offenbarung. Nicht alles muss man teilen, aber man sollte es für sich reflektieren. Ich habe die wichtigsten Stellen herausgearbeitet:

► Machtlose Wettbewerbskontrolle: Das Bundeskartellamt genehmigt die Übernahme der Medienholding Süd durch die Neue Pressegesellschaft trotz erheblicher Bedenken (mehr erfahren)

► Die Unternehmensgruppe hinter der Deutschen Presseagentur (DPA) hat 2024 mit 161,5 Millionen Euro 4,4 Millionen Euro weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr, das Kerngeschäft der Agentur ist aber um 1,2 Millionen Euro auf 105,5 Millionen gewachsen (mehr erfahren)

► Spiegel-Vize Melanie Amann könnte die Chefredaktion verlassen, berichtet Lars Petersen bei Business Insider. Ihr Funktionsvertrag laufe im August aus, eine Lösung sei noch nicht gefunden (mehr erfahren)

► Die ARD wird die Causa Mischke nicht wie angekündigt journalistisch aufarbeiten, „weil nicht klar ist, wie das ausgehen kann“, sagt MDR-Kulturchefin Jana Cebulla. FAZ-Feuilleton-Chef Michael Hanfeld kommentiert, dass die ARD in der Sache nun endgültig versagt habe (mehr erfahren)

► Abrechnung in eigener Sache: Holger Friedrich arbeitet sich in einem langen Text in seiner Berliner Zeitung am vermeintlichen Medienestablishment ab, das ihn seit dem Kauf des Berliner Verlags ausgrenzt, diskreditiert und mit moralischen Etiketten belegt habe. Der Anlass seines Artikels ist nicht ersichtlich (mehr erfahren)

► Das Heise-Portal Telepolis will mehr als 70.000 offline genommene Beiträge wieder online stellen – allerdings klar getrennt vom herkömmlichen redaktionellen Angebot. Der Grund: Manche Autoren hätten das Portal, das stark auf Gastbeiträge setzt, als „Plattform für ‘missionarische’ Botschaften missbraucht“ (mehr erfahren)

► „Erst kommt die AfD, dann Nius, dann nach der Springerpresse der gesamte Mainstream – von der Nische in die Mitte der Gesellschaft, die perfekte Nazi-Pipeline.“ Arne Semsrott beschreibt in der Taz, wie die Medien dazu beitragen Hass und Hetze zu legitimieren (mehr erfahren)

► Google hat mit Offerwall ist ein neues Tool im Ad-Manager gestartet, das Publishern erlaubt, Leser durch alternative Zugangsoptionen wie Micropayments, Umfragen oder Werbevideos freigeschaltet auf Inhalte zugreifen zu lassen – als ergänzende Einnahmequelle jenseits klassischer Werbung (mehr erfahren)

► Die Washington Post will in Artikeln zitierten Stimmen die Möglichkeit einräumen, die Berichterstattung öffentlich zu kommentieren (mehr erfahren)

► Alex Reisner beschreibt bei The Atlantic „das Ende des Publishings, wie wir es kennen“: Generative KI entzieht Journalisten und Verlagen durch Inhaltsnutzung ohne Gegenleistung massiv Reichweite und Einnahmen – und bedroht damit existenziell das Geschäftsmodell des professionellen Journalismus (mehr erfahren)

Werben im Lese-Letter

Wer Media Professionals erreichen möchte, findet bei den Newslettern von Medieninsider eine hochexklusive Zielgruppe ohne Streuverlust und zwar mit nativen Formaten direkt per E-Mail oder WhatsApp. Interessiert?

Niemand will komplett ins Home-Office

Im Lese-Letter der vergangenen Woche habe ich hier im Lese-Letter gefragt, an wie vielen Tagen unsere Nutzer am liebsten im Büro arbeiten würden. Das Ergebnis:

In dieser Woche interessiert mich deine Meinung zum Editorial, in dem ich mich kritisch mit den Zeitschriftenverlegern und der Forderung nach einer Senkung der Mehrwertsteuer auseinandersetze:

Wenn du möchtest, kannst du mir deine Gedanken dazu auch als Antwort auf diese E-Mail senden.

Viele Grüße sendet dir

Marvin

Die Nutzung der Inhalte von Medieninsider (auch dieser Newsletter) in Pressespiegeln, Intranets o. Ä. ist lizenzpflichtig. Weitere Informationen findest du hier: medieninsider.com/lizenzierung