Beobachtungen von der Berlin Art Week: Lauwarm mäkeln übers post-coole Berlin | ABC-Z

Bedrängen und verdrängen

Es ist eine Geschichte, die schon die Nebelkrähen von den Berliner Baustellengerüsten krächzen: Eine Künstlerin verliert ihr Atelier. Muss ausziehen, weil die Kreuzberger Remise, in der es sich befindet, luxuriösen Eigentumswohnungen weichen soll. Die Künstlerin, ihr Name lautet Cathrin Hoffmann, beschließt, ihre Räume noch einmal zu nutzen. Maximal. Tut sich mit einer weiteren, Sophia Süßmilch, zusammen, lädt rund 40 Künstler*innen ein. Bekannte Namen sind darunter, Christian Jankowski etwa, Gregor Hildebrandt oder Selma Selman. Organisiert eine Gruppenausstellung samt Performanceabend, die dann für die Sektion „Featured“ der Berlin Art Week ausgewählt wird.

Zwischen all dem, was man sich da anschauen kann, ist „Maximal“, wie Hoffmann und Süßmilch die Ausstellung genannt haben, die wohl größtmögliche Zumutung. Irre wild, irre gut. Bild neben Bild, dicht an dicht auf weiß gestrichener Strukturtapete. Aneinandergeschobene Skulpturen. Eine Videoarbeit im Wandschrank. Voreinander, hintereinander, übereinander sind kleine und große Arbeiten in drei Räumen platziert. Wo zuerst hingucken oder wohin überhaupt? Die Kunst bedrängt und verdrängt sich gegenseitig. Wie das ja eh im Kopf stattfindet, wenn man während der Art Week mehr anschaut, als man aufnehmen kann. Das Schärfste aber ist, dass manche der Werke bei „Maximal“ erst gar nicht zu sehen, sondern unter den hübsch drapierten Falten eines Tuchs verborgen sind. Sichtbarkeit, die Währung der Kunst, einfach mal auszuhebeln, das muss man sich trauen.

Die andere Währung, der schnöde Euro, drängte sich gleich zu Beginn der Berlin Art Week in den Vordergrund, als Gerüchte hochkochten, deren Finanzierung und damit auch Existenz sei akut gefährdet. 2025 hatte die Art Week, veranstaltet von Kulturprojekte Berlin, 300.000 Euro Förderung vom Kultursenat, 150.000 Euro vom Wirtschaftssenat und eine nicht öffentliche Summe von privaten Sponsoren erhalten. Im neuen Haushaltsplan waren die 300.000 Euro nicht mehr aufgeführt. Eingespart wie so vieles. Entwarnung kam von Mona Stehle, der künstlerischen Leiterin der Art Week: Sowohl Kultur- als auch Wirtschaftssenat hätten zugesichert, die Veranstaltung weiterhin zu unterstützen, erklärte sie der taz, sprach von „positiven Signalen“. Nur die Höhe der Förderung stehe noch nicht fest.

Dennoch schwebte die Frage nach dem Geld noch nie so deutlich über allem wie in diesem Jahr, in dem zeitgleich die erste Lesung des Doppelhaushaltes 2026/27 stattfand. Und mit dieser auch die ersten großen Proteste gegen die geplanten Kürzungen, die nicht nur die Kultur betreffen, die freie Szene, die Künstler*innen der Stadt aber recht deutlich und auf vielen Ebenen.

Auswirkungen wird das haben auch auf die Berlin Art Week, so oder so. Deren Stärke ist es schließlich, dass dort die große Institution und das kleine Projekt, auch wenn das wie „Maximal“ einmal größer ausfällt, gleichberechtigt nebeneinandersteht. Auch stehen muss, denn ohne das eine kann es das andere nicht geben. Beate Scheder

Foto:

Courtesy der Künstler, Gladstone Gallery und Galerie Daniel Buchholz

So post-cool

Ist Berlin etwa nicht mehr cool? Um diesen Abgesang auf die internationale Künstlerstadt anzustimmen, der gerade so viel aus englischsprachigen Kunstkanälen tönt, bot während der Berlin Art Week die große Werkschau von Mark Leckey in der Julia Stoschek Foundation wohl den besten Anlass. Schon als Sammlerin Stoschek die Presse begrüßte, stichelte sie noch ein wenig die klammen Berliner Kulturhäuser. Warum der Brite Leckey, Turner-Prize-Gewinner, ausgerechnet in ihren privaten Hallen seine erste Einzelaufstellung in Berlin erhält.

Die Schau selbst ist super, um nicht zu sagen cool. Mit Leckey begibt man sich auf einen dunklen, berauschenden Trip. Flackernde Lichter, tiefe Bässe, im betongrauen Keller begegnet man einem glatzköpfigen bleichen Tänzer auf einer Projektion. Der bewegt sich so irre. Mal zuckt er, mal schüttelt er seine Gliedmaßen, als könne er sie abwerfen. Das Tageslicht brennt in den Augen, wenn man wieder rauskommt aus dem ostmodernen Bau auf die Leipziger Straße. Bei Leckey geht es um den Rave und den Kater danach, um Rausch und Ernüchterung.

Über die Ernüchterung von der lange so berauschenden Hauptstadt schrieb kürzlich der in Berlins Kunstszene recht umtriebige, aus Irland kommende Autor und Kurator John Holten im Magazin Spike. Die einst freie Kunststadt, ihr „cosmopolitan nowhere“, leide unter einer neoliberalen Sklerose, habe sich bei einem konservativen Backlash in der Politik, den Mieterhöhungen und den Kulturkürzungen zu einem sehr deutschen Ort entwickelt. Was sie besonders provinziell mache? Die Reaktionen der öffentlichen Institutionen auf den 7. Oktober. Hashtag „Staatsräson“ und „Zensur“. Letzteren träufelte auch der viel gelesene US-amerikanische Kunstkritiker Pablo Larios in seine Besprechung der Berlin Biennale, die er kurz vor Eröffnung der Art Week veröffentlichen ließ, so als Einstimmung zur Kunstwoche.

„Zensur“, dieses Label klebt hartnäckig an der englischsprachigen Kunstkritik über Berlin. Das läuft aber ziemlich hohl, wenn man mal genauer wissen will, ob und wo Zensur wirklich stattfindet. Als eine blickverstellende „Erwartung der internationalen Presse“ beschrieb Axel Wieder, Direktor der Berlin Biennale, den prosperierenden Zensur-Vorwurf auf einer üppig besuchten Diskussionsveranstaltung in Stoscheks Räumen mit dem Titel „Post-Cool Berlin?“, lauwarm moderiert von jenem Pablo Larios. Die Künstlerin Henrike Naumann deutete es beim Panel vielmehr als „Misstrauen zwischen Künstlerschaft und Institutionen“, das sich nach der großen Verunsicherung des Kulturbetriebs im Winter 2023 entwickelt hat. Souveräne, gut finanzierte öffentliche Einrichtungen könnten das wieder abbauen.

„Alle sagen, dass sie gehen, am Ende macht’s keiner“, entlarvt der designierte Volksbühnenintendant Matthias Lilienthal an anderer Stelle die Diskussion um die coolste Kunststadt. Also doch alles dufte in Berlin? Wie gut sich hier immer noch High und Low, freie Szene, Museen, private Stiftungen und Galerien treffen, das zeigte diese Art Week schon. Die Immobilienwirtschaft muss aufpassen, dass es so bleibt. Sophie Jung

Foto:

Aurelia Feiner

So muss das sein

Der Notizblock ist weg. Muss verloren gegangen sein, als Fred Rubin zum Abschied gesagt hatte: „Glück ist, wenn Gott gerade nicht hinschaut.“

Am Samstagabend fand der zweite Teil des Festivals statt, das vom Berliner Label Grzegorzki Records in den Wilhelm Hallen ausgerichtet wurde. Dort werden großformatige Arbeiten von Künstlern Berliner Galerien ausgestellt, darunter Werkgruppen wie die Bilder von Viktoria Binschtok. Sie basieren auf Fotos, die Männer hinter und neben religiösen Führern und Staatslenkern zeigen. Aufmerksam halten sie nach Attentätern Ausschau.

Wer zur Musik will, kommt an diesen Bildern vorbei. In der hintersten Ecke über dem Eingang zu einer versteckten Halle, dem Blinddarm des Komplexes, leuchtet in Pink ein Neonschild mit dem Namen des Labels. Der Berliner Künstler Gregor Hildebrandt hat es gegründet, nachdem er vor einigen Jahren die Münchner Band Paar gehört hatte. So entstand die erste Veröffentlichung auf weißem Vinyl. Nur eine Seite hat eine Rille, vier Stücke wurden auf die Scheibe geschnitten. Das Cover hat Hildebrandt zusammen mit der Band entworfen.

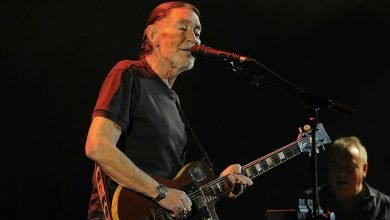

Als wir ankommen, spielen gerade die Die Hektischen Flecken, danach Yaneq, Paar, Stabat Kater und schließlich Special Guest Stephan Eicher. Der hatte den Sound von Paar für gut befunden, aber gefragt, warum die jungen Leute so alte Musik spielen? Die Antwort könnte lauten: Weil sie in der alten etwas finden, das ihnen die neue nicht geben kann. Eicher nahm die jugendliche Herausforderung an und spielte Songs, die er vor seinem 27. Lebensjahr komponiert hatte. Material von „Stephan Eicher spielt Noise Boys“ von 1980, einige legendäre Stücke von Grauzone und Lieder aus den Soloalben.

Los ging’s mit „Eisbär“, den Eicher aber gleich wieder unterbrach, weil er vergessen habe, darauf hinzuweisen, dass damals sein Bruder Martin den „Eisbär“ gesungen hatte. Vor Grauzone hatten Martin Eicher und Marco Repetto, die Mitgründer von Grauzone, in der Berner Punkband Glueams gespielt, während Eicher Kunst studierte.

Stephan Eicher bediente konzentriert und entspannt seine Geräte und hängte sich dazu eine Gitarre um. Klassiker wie „MiniMiniMiniJupe“ oder „Der Weg zu zweit“ knallten wie eh und je, wobei er sie so spielte, wie man heute Musik produziert, er interpretierte sich also selbst. Es zählen nicht die Erinnerungen, sondern was man damit macht. Einige Kids tanzten dazu eine interessant anzusehende Form von Neo-Pogo.

So kantig und kalt die Musik von Grauzone war, aus ihrer Liebe zu sehnsüchtigen Pop-Melodien hat sie nie einen Hehl gemacht. Die Leute in der Halle feierten Eicher dafür, was ihn freute, aber auch ein bisschen amüsierte, weil er in Berlin noch nie so begeistert empfangen worden sei. Zugaben gebe er üblicherweise nicht: „Wenn’s vorbei ist, ist’s vorbei.“

Euphorisiert machten wir noch halt im Café Pförtner in der Uferstraße, das wegen des neuen Besitzers des Areals, einer der Zalando-Brüder, in Kürze schließen muss. Kurz davor oder danach muss der Block mit den Notizen verloren gegangen sein. Wie heißt es so schön in einem von Stephan Eichers Liedern: „Kräftig hassen, zärtlich lieben, etwas finden, um es zu verlieren.“ Ulrich Gutmair