Batteriezukunft: Feste Energie für Elektroautos | ABC-Z

Überholen, ohne einzuholen. Das von Walter Ulbricht geliehene Motto machte die Runde, als Vertreter der Autoindustrie, Wissenschaftler und Fachpolitiker sich erstmals zur Nationalen Plattform Elektromobilität versammelten. Im Jahr 2010 war das. Es zeichnete sich bereits ab, dass künftige CO2-Grenzwerte in Europa ohne einen nennenswerten Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen nicht zu schaffen wären. An wettbewerbsfähige Autos aus China dachten damals selbst die Experten nicht, doch schon auf den ersten Arbeitstreffen der Plattform war klar: Ohne heimische Batterieproduktion würde ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung nach Asien wandern.

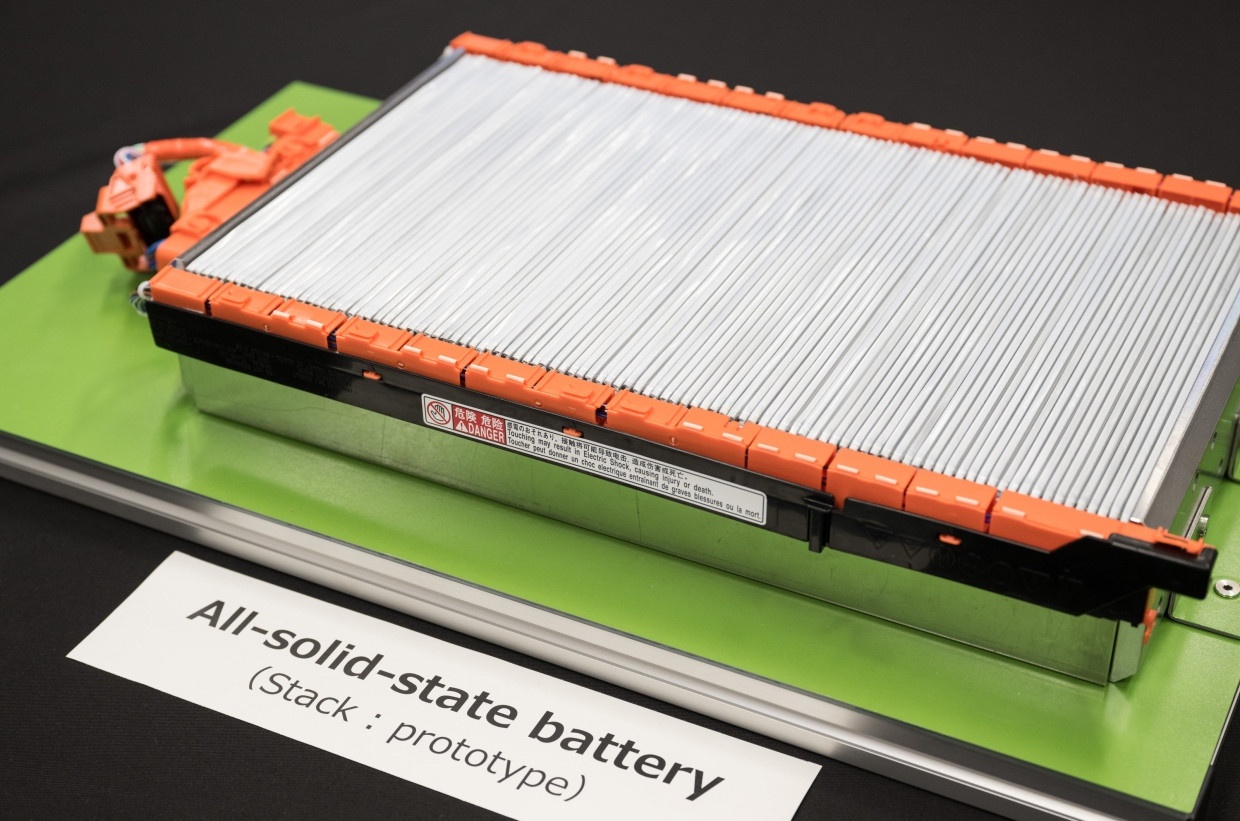

Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe Batterie diskutierte, wie Abhilfe zu schaffen wäre. Lohnte es, alle Kraft auf die Forschung an einer neuen Akkutechnologie zu konzentrieren? Hatten nicht Wissenschaftler im Labor kürzlich nachgewiesen, dass Festkörperbatterien sensationelle Energiedichten von 1000 Wattstunden je Liter Volumen versprachen? Bald galt die Feststoffbatterie als „Heiliger Gral“ der Elektromobilität.

Deutlich mehr Reichweite, zumindest in der Theorie

Der neue Batterietyp verspricht erheblich mehr Reichweite oder ein deutlich geringeres Batteriegewicht. Er unterscheidet sich von gängigen Zellen vor allem dadurch, dass statt eines flüssigen Ionenleiters ein Feststoff eingesetzt wird. Doch die wenigen vor 15 Jahren hierzulande tätigen Elektrochemiker wie Martin Winter von der Universität Münster warnten, es werde ein langer Weg vom Labor auf die Straße, und der Ausgang sei ungewiss.

Es wurde ein langer Weg. Erst seit diesem Jahr sind die ersten Festkörperakkus auf der Straße, in Erprobungsfahrzeugen von BMW und Mercedes-Benz . Die Akkus der Bayern stammen von Solid Power , einem 2011 gegründeten und anfangs mit Geld des amerikanischen Militärs finanzierten Unternehmens in Colorado in den Vereinigten Staaten. Mittlerweile sind die Bayern größter Anteilseigner. Mercedes-Benz arbeitet mit den Zellen von Factorial , das ebenfalls in den USA zu Hause ist. Schon 2021 hatte Mercedes sich bei dem potentiellen Lieferanten eingekauft. Aus Stuttgart ist zu hören, dass die neuen Akkus sich im Straßeneinsatz gut schlagen. Allerdings reizen die Testakkus mit einer Energiedichte von maximal 450 Wattstunden je Kilo noch nicht das volle Potential der Technik aus.

Auch die beiden verbliebenen europäischen Volumenhersteller, Volkswagen und Stellantis , wollen die Feststoffbatterie in Serie bringen. Stellantis mit seinen Marken von Fiat über Chrysler und Jeep bis zu Citroën, Peugeot und Opel setzt wie Mercedes auf die Zellen von Factorial. Bis zum kommenden Jahr soll eine kleine Demonstrationsflotte aufgebaut werden. Volkswagen hatte sich mit mehr als 400 Millionen Euro an dem kalifornischen Start-up Quantumscape beteiligt und zuletzt eine weitere, nun erfolgsabhängige Kapitalspritze von mehr als 100 Millionen Euro angekündigt. Eine erste Erfolgsmeldung gab es zur Internationalen Automobilausstellung in München. Die Zellen der Kalifornier sollen in einem sehr sportlichen Motorrad der zum VW-Konzern gehörenden Marke Ducati getestet werden. Parallel arbeite man daran, die flexiblen Zellen in das Einheitsgehäuse zu integrieren, sagt Thomas Schmall, der im VW-Vorstand für Technik zuständig ist.

Das Einheitsgehäuse stellt einen wesentlichen Bestandteil der Wolfsburger Strategie dar. Man will Zellen mit unterschiedlicher Chemie stets in der gleichen Verpackung ausliefern, um so den Akku innerhalb einer Modellreihe tauschen zu können. Für die Feststoffvariante verbindet sich damit technisch eine große Herausforderung, weil die verwendete Lithium-Metall-Anode sich während des Ladens ausdehnt.

Ein langer Weg ist es noch immer, bis Festkörperbatterien in großer Stückzahl produziert werden. Einen definitiven Termin für die erste Gigafabrik will von den Europäern niemand nennen, allenfalls wird auf einen ersten Einsatz „bis zum Jahr 2030“ verwiesen – der kann dann aber auch in einem Nischenmodell erfolgen. Volkswagen strebt nach eigenen Aussagen eine marktfähige Lösung bis zum Ende des Jahrzehnts an.

Jürgen Janek wundert die Zurückhaltung der Autohersteller nicht. Der Chemiker koordiniert an der Justus-Liebig-Universität Gießen die deutsche Forschung an Festkörperakkus, sofern diese mit Geld des Bundes finanziert wird. Während Lithium-Ionen-Akkus mit flüssigen Elektrolyten seit 35 Jahren produziert würden, handele es sich bei Festkörperzellen noch immer um eine junge Technologie, sagt Janek. Einige Grundsatzfragen seien mittlerweile weitgehend geklärt, etwa die Frage, aus welchem Material der Festkörper bestehen solle. Das Material soll über einen weiten Temperaturbereich eine hohe Durchlässigkeit für die Lithium-Ionen bieten. Das ist generell keine leichte Aufgabe für festes Material, entscheidet aber wesentlich darüber, wie schnell der Akku geladen werden kann. Oxide und Sulfite scheinen diese Anforderung am besten zu erfüllen. Die Forschung verlegt sich bereits auf Detailfragen, etwa die Frage, welchen Einfluss kleine Verunreinigungen des Lithiums durch Natrium auf die Leitfähigkeit haben.

Die Zellen dehnen sich während des Ladens aus

Ein Festkörperakku kann sein volles Potential nur entfalten, wenn die Lithium-Ionen sich während des Ladens an der Anode anlagern, ohne dass es dafür eine aufnehmende Struktur, eine „Parkgarage“ braucht. In heutigen Akkus übernimmt Graphit diese Funktion. Könnte man auf das Material verzichten, wären 30 Prozent des Bauraums gespart. Ob die damit einhergehende Ausdehnung der Zellen während jedes einzelnen Ladevorgangs sicher zu beherrschen ist, bleibt für Janek vorerst unbeantwortet.

Skepsis über Feststoffbatterien kommt derweil aus Japan. Dort hatten in den Achtzigerjahren Sony und Panasonic den ersten Lithium-Ionen-Akku überhaupt entwickelt. Entsprechend ambitioniert sind japanische Unternehmen bis heute in der Erforschung von Feststoffakkus. Noch 2021 hatte der Autohersteller Toyota Motor die Serienreife für die Mitte dieses Jahrzehnts versprochen. Jetzt plant Toyota gemeinsam mit dem japanischen Energiekonzern Idemitsu den Beginn der Serienfertigung im Jahr 2028. Die beiden Unternehmen haben nach Toyotas Angaben in den vergangenen Jahren global die meisten Patente rund um diese Technologie angemeldet, gefolgt von anderen japanischen Unternehmen. In der Nähe von Tokio bauten Toyota und Idemitsu schon vor vier Jahren eine Pilotfertigungslinie auf. In nur noch drei Jahren soll die neue Wunderbatterie Reichweiten von bis zu 1200 Kilometern ermöglichen, innerhalb von zehn Minuten geladen sein und 40 Prozent weniger kosten als bislang übliche Modelle.

So war die Planung, die Toyota-Präsident und CEO Koji Sato im Herbst 2023 vorgestellt hatte. Auf der jüngsten Hauptversammlung im Juni zügelte Hiroki Nakajima, der im Vorstand die Forschung verantwortet, aber die Erwartungen. Feststoffbatterien zählten weiterhin fest zur Antriebsstrategie von Toyota und man halte auch weiter an dem Zeitplan fest, antwortete Nakajima auf die Frage eines Aktionärs. Doch dann räumte er ein: „Offen gesagt lässt sich nicht sagen, ob es klappen wird oder nicht.“ Wenn der Konzern keine Feststoffbatterien produzieren könne, werde auch ein weiteres geplantes Projekt ins Leere laufen.

„Entwicklung ist immer unberechenbar“, sagte Nakajima und verwies auf einen Leitspruch des Vorstandsvorsitzenden und Gründerenkels Akio Toyoda: „Es ist in Ordnung zu scheitern. Durch Scheitern gewinnen wir Erfahrungen.“ Aus dem Mund eines Japaners ist so viel Skepsis zu einem ihm anvertrauten Projekt ungewöhnlich.

Der Batteriehersteller Panasonic, der unter anderem Tesla beliefert, nahm gerade allzu hohe Erwartungen an die Feststoffbatterien vom Tisch. Bis 2029 will das Unternehmen solche Batterien etwa für Drohnen und Hochleistungsbohrer herstellen. Er erwarte aber nicht, dass Feststoffakkus die herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien aus Elektroautos verdrängen würden, sagte Tatsuo Ogawa, der im Panasonic-Vorstand die Technologieentwicklung leitet, im August der Zeitung „Financial Times“. Dafür entwickele die Lithium-Ionen-Technologie sich zu schnell. „Wenn Sie sich die Ladegeschwindigkeiten anschauen, die BYD oder andere mit Supercharger-Systemen erreichen, sehen Sie, dass Feststoffbatterien nicht die einzige Option sind“, sagte Ogawa. Schnelllader (Supercharger), aber auch wirtschaftlich billigere Batterievarianten könnten demnach den Feststoffakku am Markt in eine Nische drängen.

Die Regierung in Tokio befeuert den Forscherdrang der heimischen Unternehmen dennoch mit üppigen Subventionen. Im vergangenen Herbst füllte das Wirtschaftsministerium einen neuen Fördertopf mit 350 Milliarden Yen (2,2 Milliarden Euro) für die Batterie-Forschung. Ein Teil davon fließt in eine neue Fabrik von Panasonic, das gemeinsam mit japanischen Autoherstellern wie Subaru und Mazda an neuen Techniken tüftelt.

Durchbruch nur für Kleingeräte

Im kleineren Format gibt der japanische Technologiekonzern TDK sich optimistisch. Im vergangenen Jahr meldete das Unternehmen einen Durchbruch in der Forschung zu Feststoffbatterien und will eine einhundertmal höhere Energiedichte als mit den bisher verwendeten Stoffen erreicht haben. Bis zum Jahresende will TDK erste Prototypen von Knopfzellen mit dieser Feststofftechnik herstellen. Sie könnten in Hörgeräten, Smartwatches oder auch Brillen mit Computerfunktionen verwendet werden.

Die Frage, die Panasonic aufwirft, stellen Batterieexperten sich auch hierzulande: Lohnt es angesichts der Fortschritte der konventionellen Technik überhaupt noch, auf die Festkörperakkus zu hoffen? Wäre es angesichts des fortschreitenden Ausbaus der Ladeinfrastruktur nicht zielführender, die Budgets für Forschung und Entwicklung auf eine möglichst preisgünstige Batterietechnik zu verwenden?

Fragt man Matt Shen, Europachef des chinesischen Weltmarktführers CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), nach dem Festkörperakku, bestätigt er zunächst das offizielle Datum für eine angekündigte Pilotserie: 2027 soll es so weit sein, man teste die Technik bereits im Fahrzeug. Zu höheren Stückzahlen will Shen sich nicht äußern, eine Großserienproduktion sei mit zahlreichen noch zu lösenden Problemen behaftet. Lieber redet Shen über den ersten Akku, den das Unternehmen speziell für europäische Kunden entwickelt hat. Der Akku nutzt einen flüssigen Elektrolyten, vor allem aber die Lithium-Eisenphosphat-Technik. Das galt früher als Billiglösung, die von deutschen Premiumherstellern gemieden wurde. Doch der chinesische Hersteller ist gewillt, sie zum Erfolg zu entwickeln.

Begründet wurde die ablehnende Haltung deutscher Ingenieure damit, dass die theoretisch speicherbare Energie in einer Batterie deutlich abnimmt, wenn Eisenphosphat statt Nickel, Mangan und Kobalt zum Einsatz kommt. Auch fällt die Zellspannung geringer aus; das beschränkt die mögliche Maximalleistung und die Ladegeschwindigkeit.

Doch das, was erfahrene chinesische Ingenieure aus der Technik herausholen, katapultiert den Lithium-Eisenphosphat-Akku in eine neue Dimension – sofern die vom Hersteller auf der Automesse IAA genannten Zahlen stimmen. Mehr als 750 Kilometer Reichweite verspricht Shen im europäischen Normzyklus mindestens. Das Batteriepaket wäre dabei nicht größer als eines, das heute 500 Kilometer Reichweite ermöglicht. Statt der Reichweite könne man auch die Ladezeit optimieren; dann wären in zehn Minuten mehr als 400 zusätzliche Kilometer Reichweite an Bord, selbst bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius. Auf die Lebensdauer des Akkus soll das nicht gehen, im Gegenteil. Shen sagt, nach 200.000 Kilometer seien noch 91 Prozent der ursprünglichen Kapazität vorhanden, nach einer Million Kilometer rund drei Viertel. Nicht zuletzt sei der neue Akku sicherer als je zuvor: Selbst wenn eine einzelne Zelle in Brand gerate, könne sie die anderen nicht entflammen.

Mit solchen Fortschritten öffnet sich konventionell eine Batteriezukunft, in der die Chancen der Feststoffzellen schwänden. Theoretisch möglich wäre es auch, beide Technologien – den Ionenleiter aus Feststoff und das Kathodenmaterial Eisenphosphat – zu verheiraten. Ein Zwischenschritt in diese Richtung wurde kürzlich auf dem Caravansalon in Düsseldorf vom Batterieanbieter Renogy vorgestellt. Der Akku ist aber nicht für Autos tauglich.

Auch 15 Jahre nach dem Treffen der Nationalen Plattform Elektromobilität ist die Zukunft des Feststoffakkus somit ungewiss – ebenso wie der Wettbewerbsvorteil, den die europäischen und japanischen Autohersteller sich davon versprechen. Allein auf die Premiumtechnik zu setzen, wäre fahrlässig, warnt Martin Winter, der schon vor 15 Jahren mit dabei war. Man solle nicht darauf wetten, dass den rund 6000 universitär an Akkus forschenden Chinesen weniger einfalle als ein paar Dutzend Lehrstuhlinhabern hierzulande.