Ausstellung „Von Renoir bis Warhol“ im Osthaus Museum Hagen | ABC-Z

Zweimal in der Geschichte der Stadt war Hagen seiner Zeit weit voraus, beide Male wurde man unsanft aus allen Blütenträumen gerissen. Im Jahr 1902 hatte hier der Sammler und Mäzen Karl Ernst Osthaus mit dem Folkwang-Museum ein Haus geschaffen, das selbst ein Kunstwerk sein sollte und als weltweit erstes Museum zeitgenössische Kunst ausstellte. Und 1930 entstand in Hagen mit dem Christian-Rohlfs-Museum das erste Museum in Deutschland, das einem Künstler der Moderne gewidmet war. Doch nach dem frühen Tod von Osthaus im Jahr 1921 wurde seine grandiose Sammlung mit Werken von van Gogh, Matisse, Cézanne, Gauguin, Klimt, Schiele und vielen anderen nach Essen verkauft, wo die Folkwang-Idee bis heute weiterlebt.

Die Nationalsozialisten, die 1937 die deutschen Museen plünderten, beschlagnahmten auch in Hagen zahlreiche Werke, die sie als „entartete Kunst“ gebrandmarkt hatten, darunter mehr als vierhundert Werke von Christian Rohlfs, über den ein Malverbot verhängt wurde. So stand man in Hagen bei Kriegsende weitgehend mit leeren Händen da.

Umso bemerkenswerter ist, was Rainer Stamm, der vor einem Jahr vom Niedersächsischen Landesmuseum in Oldenburg nach Hagen wechselte, in seiner ersten Ausstellung präsentieren kann. „Von Renoir bis Warhol – Das Osthaus Museum zeigt seine Schätze“, lautet der Titel der Ausstellung, für die der Osthaus-Biograph Stamm und sein Team die Bestände des Hauses gründlich durchforstet haben. Nach Jahren, in denen hier auch schon einmal Bilder von eher klandestinen Malerfürsten wie Sylvester Stallone oder Dieter Nuhr gezeigt wurden, besinnt sich das Osthaus Museum mit dieser Ausstellung wieder auf seine eigenen Bestände und damit auch auf seine wechselhafte Geschichte.

Osthaus, der zunächst ein Museum für Naturkunde und Kunst des Altertums im Sinn hatte, nahm einen rasanten Kurswechsel vor, nachdem er Henry van de Velde kennengelernt hatte. Er entließ den Berliner Architekten Carl Gérard, der den Rohbau des Folkwang-Museums errichtet hatte, vertraute van de Velde den Innenausbau an und folgte dem Vorschlag, das Haus als Kunstmuseum einzurichten. Innerhalb weniger Jahre wurde der Sohn eines Bankiers zu einem der bedeutendsten Sammler der europäischen Moderne, der sich aber sein früh ausgeprägtes Interesse an außereuropäischen Kulturen bewahrte: Als erstes Museum stellte das Hagener Folkwang-Museum Kunstobjekte aus Afrika aus.

Osthaus, der „unsern kunstverlassenen Industriebezirk an der Ruhr für das moderne Kunstschaffen“ gewinnen und das Leben der Menschen durch Kunst, gutes Design und alle möglichen Arten des Kunsthandwerks verschönern wollte, hat zahlreiche Spuren in Hagen hinterlassen, neben dem mehrfach erweiterten Osthaus Museum, an das sich das 2009 eröffnete Emil-Schuhmacher-Museum anschließt, vor allem die Privatvilla Haus Hohenhof, die als Nukleus der nur in Ansätzen verwirklichten Künstlerkolonie Hohenhagen gedacht war. Jetzt erinnert die Schmetterlingssammlung von Osthaus an seine Anfänge als Sammler und an seine Überzeugung, dass dem Schaffen des Schönen das Begreifen des Schönen in der Natur vorauszugehen habe, während schräg gegenüber ein riesiges Herbarium von Hermann de Vries in den Raum ragt. Seine Arbeit „natural relations“ umfasst etwa 2000 bewusstseinsverändernde Pflanzen aus aller Welt.

Meisterwerke und echte Überraschungen

Danach passiert man die Porträts des Gründerehepaares, und nun geht es Schlag auf Schlag. Auf Meisterwerke wie Renoirs „Blick von Haut de Cagnes aufs Meer“ (1910), Kirchners „Unterhaltung der Künstler (1912/13), Beckmanns „Dame mit Hut und Schleier“ (1941) oder Jawlenskys „Mädchenkopf mit rotem Turban und gelber Agraffe“ (um 1912) folgen etliche Überraschungen, etwa ein früher, von fern an seine Comic-Arbeiten erinnernder Feininger („Am Quai“, 1908), vier hinreißende konstruktivistische Holzschnitte des Grafikers Gerd Arntz, der als Erfinder des Piktogramms gilt, oder die polygonalen Bildformate von Rupprecht Geiger.

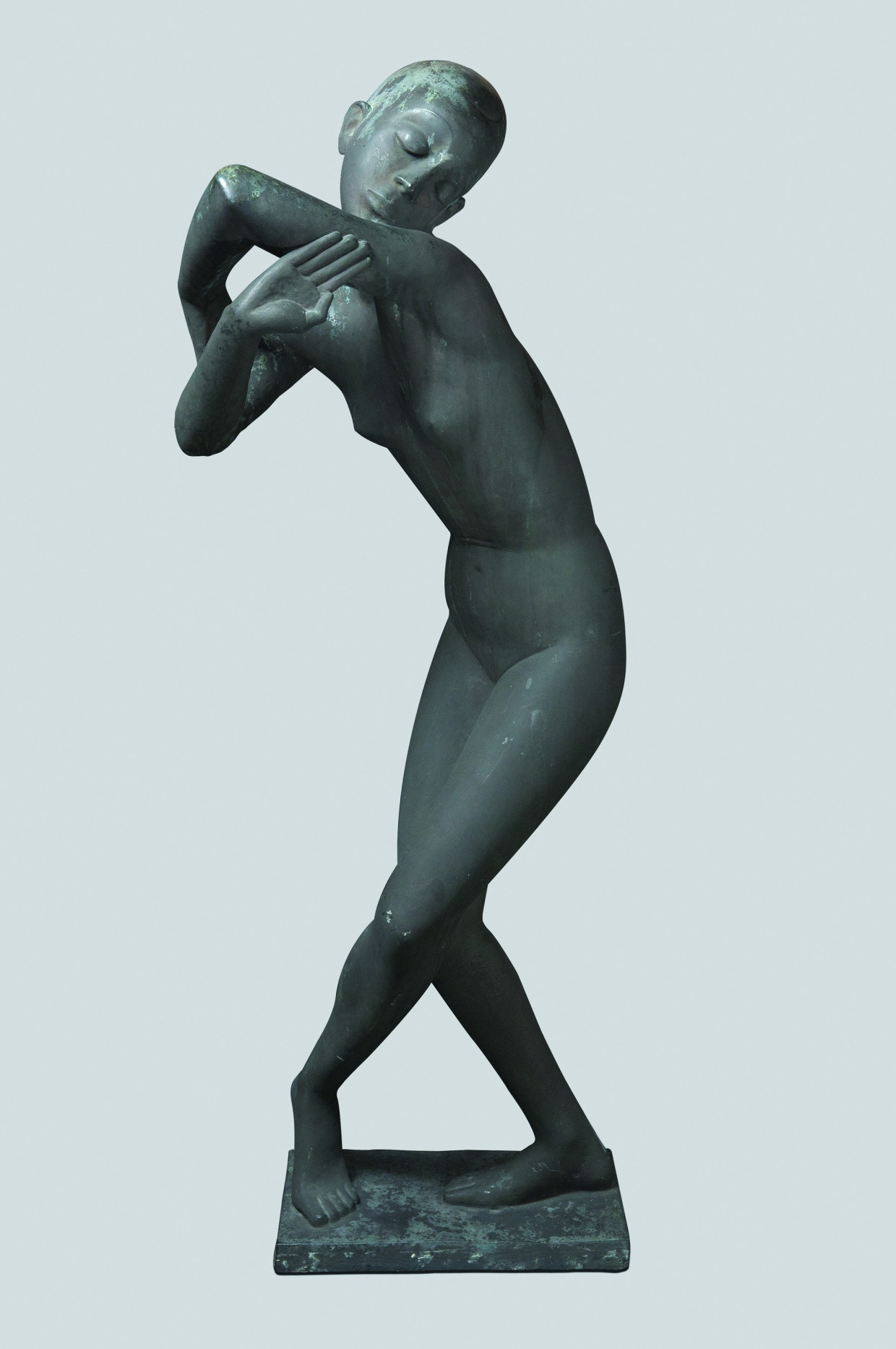

Drei Werke von Konrad Klapheck grüßen drei Arbeiten Gerhard Richters, im nächsten Raum sind mit Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg und Wesselmann die Größen der Pop-Art versammelt, HA Schult ist mit einem grandios-apokalyptischen Guckkastenobjekt vertreten: „Zwölf Uhr Mittags: Biokinetik an der Tankstelle“ von 1972. Ein Kabinett ist der Fotosammlung des Museums vorbehalten, ein weiteres fragt nach der Rolle von Pionierinnen der Bildhauerei wie Milly Steger, Renée Sintenis und Grete Hartje-Coers.

Auffällig ist bei vielen Kunstwerken das frühe Erwerbungsdatum: Herta Hesse-Frielinghaus, die das Haus als junge Museumsdirektorin bereits im Dezember 1945 wieder für eine erste Ausstellung geöffnet hatte, entwickelte über drei Jahrzehnte eine ungeheuer zielsichere und erfolgreiche Ankaufspolitik: die besten Künstler zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Nach dieser Devise erwarb sie viele Werke, die nur wenig später bereits unerschwinglich gewesen wären, und legte den Grundstock zu einem Bestand, der den doppelten Verlust, den Hagen 1922 und 1930 hinnehmen musste, beinahe vergessen lässt.

Von Renoir bis Warhol – Das Osthaus Museum zeigt seine Schätze. Bis 12. Oktober. Zur Ausstellung ist eine sechzigseitige Begleitbroschüre erschienen.