Neues Album von “Mumford & Sons”: „Lass deine Wut zur Hölle pendeln“ – Kultur | ABC-Z

Endlich, nach fast 20 Jahren Karriere, hat die große Folkpopband Mumford & Sons ein Lied gemacht, das schon im Titel ihre Essenz einfängt. „The Banjo Song“ heißt das dritte Stück auf ihrem neuen Album, ohne Umschweife. Und ja, es ist genau dieses Saiteninstrument, bei dem man eigentlich an Cowboys oder heitere Verfolgungsjagden in der Prärie denken muss, das schon immer ein klangliches Wasserzeichen der Gruppe war. Die aus dem Londoner Westen stammt und im Bauernburschen-Look weltberühmt wurde.

Auf ihren platinprämierten Hits aus den 2010er-Jahren plinkerte und plonkerte es, dass es nur so eine Art hatte. Den Grammy gewannen Mumford & Sons 2013 für eine Platte namens „Babel“, die jeden Banjomann schon bei flüchtigem Hören zum Hyperventilieren brachte. Wie nun 13 Jahre später der „Banjo Song“ zu seinem Titel kam, ist unklar. Denn ausgerechnet hier werden die vier Saiten nicht im typischen Western- und Bluegrass-Muster gezupft, sondern nur sacht geschrammelt. Eine Bushaltestellenballade, die karg startet und sich dann auf Madison-Square-Garden-Dimensionen hochdimmt. „Hey, did you call, did you fall, do you need someone?“, singt Bandleader Marcus Mumford in dramatischer Verinnerlichung, vermutlich mit zugekniffenen Augen. Es geht um Empathie oder so ähnlich.

Warum sie das Stück „The Banjo Song“ genannt haben? Mumford lacht. Zuerst habe es einen anderen Titel gehabt, sagt er. Aber den könne er unmöglich verraten. Wohl ein riskanter Insiderwitz.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Die Begegnung findet in einem Backstage-Raum der Berliner Großkonzerthalle statt, die – zur Freude der Kreuzberger Taxifahrer – seit Kurzem Uber Arena heißt. Mumford, 39, in England aufgewachsener Kalifornier, ist komplett in Designerschwarz gekommen, trägt Sonnenbrille, Goldkette, weiße Socken und dunkle Slipper. Wirkt damit kein bisschen wie der im Rhythmus stampfende Folksänger, als den man ihn zu kennen glaubt. Oder eben wie ein Folksänger, der alles Erdenkliche tut, um bloß nicht wie ein Folksänger auszusehen.

„Schwindlig“ fühle sich die Erinnerung an die Jahre der ganz großen Erfolge für ihn an, sagt Mumford. „Und ein bisschen staubig.“ Was immer er damit meint, ob es eine kokette Kokainreferenz ist oder nicht: Die vergangenen zehn Jahre waren für Mumford & Sons nicht die besten. Besonders in den USA gingen die Verkaufszahlen zurück. Die Pausen wurden länger, die Awards und großen Festivalauftritte versiegten. So stark, dass man sich heute fragt, wer überhaupt noch diese Band hört, die einst zu den Helden des Neo-Folkbooms gehörte.

Marcus Mumford blockt ab: „Wir haben zu dem Thema alles gesagt, was es zu sagen gibt.“

Und dann erlebt man am besagten Abend in Berlin, wie Mumford & Sons von rund 17 000 Leuten mit einem Furor gefeiert werden, wie man ihn selten live erlebt. Offenbar ein weiteres kulturelles Schläferphänomen, ein Frühlingsfest der Volksmusik, mitten im Winter. Und bei allem Spott über die Gefälligkeit und das klarlackierte Landhaus-Flair muss man schon zugeben, dass es eine Menge toller Songs zu hören gibt.

„Conversation With My Son (Gangsters & Angels)“ zum Beispiel, das erst in diesen Tagen auf dem neuen Album „Prizefighter“ erscheint, am Berliner Abend aber schon mal am lebendigen Publikum getestet wird. „Die Fragen der Kleinen halten einen nachts wach“, grübelt Marcus Mumford da zur akustischen Gitarre, er selbst hat drei Kinder mit der Schauspielerin Carey Mulligan. Sinniert über die traurige Welt, den Dolch an der Gurgel, die Maschinerie der Zivilisation und die im Kern spirituelle Hoffnung. „Wir sind alle nur Akrobaten und Bettler“, erzählt er im Lied dem Sohn. Eine pathetische, aber valide Antwort auf die Frage, welche Welt man den Kindern hier gerade zu hinterlassen beginnt.

Als Rebellen und soziales Weckpersonal gerierten Mumford & Sons sich nie, obwohl sie in der Tradition einer renitenten Musik stehen. Die Politik zog auf ganz andere Art bei ihnen ein: 2021 twitterte Gründungsmitglied Winston Marshall ein Lob an den ultrarechten Influencer Andy Ngo. Ruderte zurück, als die Fan-Community sich darüber erzürnte. Und verkündete kurz darauf seine Trennung von der Band. Begründung: Er wolle seine Überzeugungen ausleben, ohne Rücksicht auf die Mumford-Karriere nehmen zu müssen. Inzwischen ist er selbst zum rechten Kommentator geworden. Wird ab und zu auf Fox News zugeschaltet und ist ein beliebter Gast in den Fragestunden von Trump-Sprecherin Karoline Leavitt.

Marshall war übrigens der Banjospieler, der damals die berühmten Muster zupfte. Die Zurückgebliebenen von Mumford & Sons haben ihn nicht ersetzt. Bei Auftritten wird das Banjo heute von einem Gastmusiker gespielt.

„Wenn du schon reden musst, geht das auch liebenswürdig?“

„Wir haben zu dem Thema alles gesagt, was es zu sagen gibt“, blockt Marcus Mumford gleich ab, sobald man mit ihm über die Causa reden will. Aber kann man das neue Mumford-Album – im Licht der ganzen Ereignisse – denn auch als Positionspapier verstehen? In dem sie, wie im Vater-Sohn-Lied, erstmals konkreteren Bezug auf die Zeitläufte nehmen? „Alle Menschen sind ständig auf der Suche nach Orten, an denen sie sich sicher fühlen und Zugehörigkeit erleben“, sagt Mumford. „Wir haben immer schon versucht, mit unserer Musik einen solchen Space zu bieten. Uns ist klar, wie privilegiert wir sind, das machen zu können. An vielen Orten der Welt ist es derzeit ja extrem gefährlich, sich frei zu äußern.“

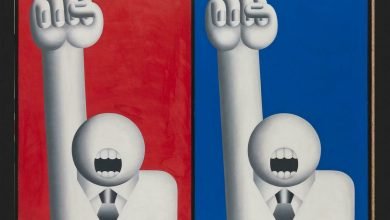

Zuspitzen will er die Thesen nicht, und im ersten Moment ärgert man sich sehr, dass Mumford hier natürlich mit einem Statement durchflutschen will, das keinem wehtut. Bis man zu überlegen beginnt, ob in dem ganzen Wischiwaschi nicht doch eine kleine, gar nicht so selbstverständliche Wahrheit steckt, die wenigstens in jede Westentasche passt. Und was ein Aufbrauser wie der gegangene Winston Marshall wohl mit einem Stück wie „Where It Belongs“ anfangen würde, das die Band im Konzert auf der kleinen No-Bullshit-Sessionbühne spielt, die mitten im Auditorium steht. „Wenn du schon reden musst, geht das auch liebenswürdig?“, singen sie mehrstimmig. „Lass deine Wut zur Hölle fahren, denn da gehört sie hin.“

Es sind gute Worte. Die größten Dichter und Denker waren Mumford & Sons nie. Gemessen daran schlagen sie sich gerade trotzdem nicht schlecht.