So war’s mit den Talaren vor 58 Jahren – Kultur | ABC-Z

Fotografen standen bereit, als die Magnifizenzen und Exzellenzen gemessenen Schritts die Stufen des Auditorium Maximum herabschritten, angetan mit Talar, Halskrause und einem ausladenden Hut, wie ihn Rembrandt bestimmt gern gemalt hätte. Mit allem Gepränge verabschiedete die Hamburger Universität am 9. November 1967 ihren Rektor und führte den neuen in sein Amt ein, da durfte es ruhig etwas mittelalterlich zugehen. Siebzehnhundert Gäste waren zur Feierstunde ins Audimax gekommen, dreihundertfünfzig davon Studenten, aber sonst die Spitzen der hanseatischen Gesellschaft, auch sie für den festlichen Anlass im besten Staat.

Plötzlich störte ein Transparent das schöne Bild. Zwei junge Männer, 24 Jahre alt, adrett gekleidet, die Krawatte vorschriftsmäßig strammgezogen, setzten sich vor die Prozession und entfalteten ein Banner mit dem schlichten Reim: „Unter den Talaren / Muff von 1000 Jahren“. Die Festgäste bekamen das zu sehen, die talarierten Herrschaften dahinter hatten keine Ahnung, mit welchem Spott sie bedacht wurden, sie schritten weiter gemessenen Schritts die Stufen hinab, wurden fotografiert und waren doch vor der außerakademischen Welt blamiert.

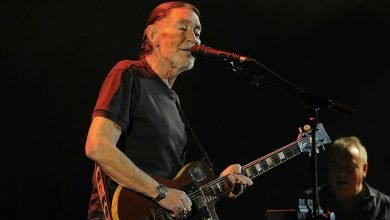

Am Mittwoch standen wieder Fotografen (diesmal fast alle weiblich) bereit, um festzuhalten, wie 58 Jahre nach dem gloriosen Ereignis eine Gedenktafel enthüllt und der Platz vor dem Audimax ganz offiziell zum „Erinnerungsort“ erhoben wurde. Der Kunstsammler Peter Hess bringt seit 2013 solche Tafeln an. Damit wurde bereits Samuel Beckett geehrt, der 1936 als Tourist nebenan in der Schlüterstraße unterkam, die Künstlerin Eva Hesse, die in der Isestraße geboren wurde, aber auch die Kneipe „Onkel Pö“, wo der Aufstieg Udo Lindenbergs begann.

Diesmal galt die Auszeichnung der „Muff-Aktion“, und die als „historischen Wendepunkt“ im angemessen hohen Ton zu markieren. „Als Exzellenzuniversität verstehen wir Erinnerungskultur als Auftrag“, erklärte allerdings mit offenem Hemd Hauke Heekeren, als Universitätspräsident ein indirekter Amtsnachfolger der 1967 düpierten Rektoren, man wolle „aus der Geschichte lernen und in der Gegenwart Verantwortung übernehmen“.

Gewalt lag damals nicht bloß in der Luft, sie war real

Mit den vielleicht achtzig Teilnehmern hatten sich etliche Veteranen auf dem Campus eingefunden, darunter auch Gert Hinnerk Behlmer, einer der beiden Protestierenden von 1967; der andere, Detlev Albers, ist bereits 2008 verstorben. Überraschenderweise kam die Veranstaltung ohne den als Festredner vielfach bewährten Kultursenator Carsten Brosda aus. Statt seiner trug Rainer Nicolaysen, Leiter der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte, auch er krawattenbefreit und um den Hals einen kecken Schal, die Verlaufsgeschichte der Demonstration vom 9. November 1967 vor.

Beim Besuch des Schahs von Persien in Berlin war fünf Monate zuvor der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen worden. Gewalt lag also nicht bloß in der Luft, sie war real. Der Philosoph Theodor W. Adorno fand wegen der fortgesetzten Hetze der Springer-Zeitungen die drastische Formulierung, die „Studenten haben so ein wenig die Rolle der Juden übernommen“. Die Staatsmacht ließ sich nicht lumpen und schlug bei Bedarf zu.

:„Jetzt fühlte ich mich erstmals wie ich selbst“

Ohne David Bowie wäre die Jugend von Frank Schätzing eine andere gewesen. Ein Gespräch mit dem Bestsellerautor über sein neues Buch „Spaceboy“, besoffenes Schreiben und den Versuch, ein schöner Mann zu werden.

Als der Schah ungerührt seinen Staatsbesuch in Hamburg fortsetzte, kam es zu weiteren polizeilichen Übergriffen. Auf Befehl von oben, so schildert es der Dichter Peter Rühmkorf, „wurden wir unten manövermäßig auseinanderdividiert und schließlich mit Schlagstöcken aus der Öffentlichkeit vertrieben. Der wiederhergestellte Pluralismus. Und hatten bislang noch nichts gemacht als unsere Wut zu ohnmächtigen Versen geballt“.

Bei einer „Sozialistischen Arbeitskonferenz“ in Frankfurt hatte Rudi Dutschke, der Lieblingsradikale der Studentenbewegung, dazu aufgefordert, nicht zwei, drei, viele Vietnams, sondern „Zentren von Einzelkämpfern“ zu bilden. In Hamburg gelang’s. Die Demonstranten waren antiautoritär, brauchten aber keine Gewalt, vor allem lieferten sie einen ikonischen Moment und schenkten Hamburg nach Helmut Schmidt ein weiteres Weltkulturerbe.

Im Niveau lagen die beiden Verse der Studenten sicherlich weit unter allen Rühmkorf-Gedichten, aber keines von seinen hatte diese durchschlagende Wirkung. Das allgemeine Missgefühl war in einfachen Jamben formuliert, selbst wer keinen Talar in seinem Kleiderschrank hatte, begriff, dass die alten Autoritäten ihre bis dahin fast unbezweifelte Berechtigung verloren hatten. In Hamburg, so hat es Nicolaysen erforscht, standen nicht nur Zeit und Spiegel auf der Seite der Studenten, auch Axel Springers Lieblingszeitung, das Hamburger Abendblatt (mittlerweile ins Ruhrgebiet verscherbelt), berichtete sachlich über die Kunst- und Politikaktion und forderte sogar die „Väter“ auf, auf die „Söhne“ zuzugehen.

Den heutigen Studenten droht keine Staatsmacht mehr, es sind eher die ökonomischen Verhältnisse

Wie hundertprozentig angemessen die (zunächst gar nicht beabsichtigte) Anspielung auf das 22 Jahre zuvor untergegangene „Tausendjährige Reich“ war, an dem nicht wenige der damaligen Universitätsangehörigen mitgewirkt hatten, bewies der Orientalist und Talarträger Bertolt Spuler, der den aufmüpfigen Studenten zurief: „Sie gehören alle ins KZ!“

Das war die Tonlage, in der in den Universitätsstädten und insbesondere in Berlin die Studenten begrüßt wurden, wenn sie nicht bloß längere Haare trugen, sondern auch noch gegen den Vietnamkrieg protestierten. Spuler blickte auf eine klassische Laufbahn mit den Stationen SA und NSDAP zurück und hatte in den erwähnten tausend Jahren auch als Blockwart gewirkt. Er beantragte ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst, wurde gerügt, kehrte aber mit der Entlastung, sein Spruch mit dem KZ zeuge gar nicht von nationalsozialistischer Gesinnung, auf seinen Lehrstuhl zurück.

Trotzdem war es mit den Talaren fürs Erste vorbei, nicht einmal die Leitung der als späte Gründung so auf akademisches Gepränge erpichten Hamburger Universität mochte mehr daran festhalten. Die Universitätsleitung wagte es nicht mehr, die beiden Demonstranten hinauszuwerfen. Albers brachte es dann selbst zu einem Lehrstuhl an der Universität Bremen, Behlmer wurde Staatsrat in Hamburg.

Eine Vertreterin der heutigen Studierenden, die zuletzt sprach, kam gegen die um die Gedenktafel gruppierte Feiergemeinde kaum an, rief aber tapfer zur Veränderung der Verhältnisse auf. Den Heutigen droht keine Staatsmacht mehr, es sind eher die ökonomischen Verhältnisse, also Wohnungsnot samt Leistungszwang und trüben Berufsaussichten. Die Mehrheit ließ sich von der Rührung der Altvorderen nicht anstecken, sondern befasste sich mit dem Mensa- oder dem mitgebrachten Essen und wusste ansonsten die Sonne zu nutzen, die von den Wetteronkeln und -onkelinnen wieder einmal als „für die Jahreszeit zu mild“ abgestraft worden war.