Dieser Bunker schützte Menschenleben – und wurde selbst zur Gefahr | ABC-Z

Es war eine gewaltige Explosion, die den Berliner Süden in den frühen Morgenstunden des 4. November 1949 erfasste, die Holzbaracken im nahegelegenen Kleingartenverein „Schlachtensee Süd“ zum Erzittern brachte und die Hausbesitzer an der Lindenthaler Allee sorgenvoll auf die schwarze Rauchwolke blicken ließ, die sich von einem ehemaligen Bunker aus der Weltkriegszeit ausgehend den Weg über den Himmel gen Innenstadt bahnte.

War der Schutzkoloss aus meterdickem Beton einige Jahre zuvor noch rettender Anlaufpunkt in der Nachbarschaft gewesen – wenn wieder einmal Sirenen schrillten und Mütter hastig mit ihren Kindern zu den rettenden Bunkertoren eilten – drohte das Relikt aus Kriegstagen und sein explosiver Inhalt jetzt zur tödlichen Gefahr zu werden. Alle Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

Das sind die Fakten zum Weltkriegsbunker Benschallee im Überblick:

- Adresse: Benschallee 19, 14163 Berlin-Nikolassee

- Geschichte: Anfang der 1940er-Jahren als Luftschutzbunker errichtet; in der Nachkriegszeit von den Alliierten als Lagerraum genutzt; Mitte der 1980er-Jahre wurden die zubetonierten Eingänge und oberirdischen Bunkerteile beräumt, die übrige Bunkeranlage verschüttet

- Bunkertyp: Flachbunker mit einer Schutzkapazität für etwa 200 Personen

- Führungen: Keine

- Denkmalschutz: Nein

- Status: Ehemaliger Lost Place

Wo lag der Weltkriegsbunker Benschallee genau?

Der Weltkriegsbunker lag auf einem Grundstück an der Adresse Benschallee 19 im Ortsteil Nikolassee des Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Die Google-Koordinaten (Open-Location-Code) für das Objekt lauten: C6FG+Q84 Berlin. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Gelände am besten mit den Buslinien 115 und 622 (Haltestelle Lloyd-G.-Wells-Straße) zu erreichen. Von der Station ist die Grünfläche, auf der der Bunker lag, bereits zu sehen. Achtung: Die unterirdischen Bunkerteile sind nicht zugänglich. Oberirdisch haben sich keine Spuren erhalten.

Auch interessant: „Lost Places“: Diese Strafen drohen bei Hausfriedensbruch

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte des Weltkriegsbunkers Benschallee:

Ausgangslage: Luftschutz-Sofortprogramm für Berlin im Zweiten Weltkrieg

Vorbereitung auf den Luftkrieg: Vorführung eines Luftschutzraumes in der Luftschutzberatungsstelle 1935

© picture alliance / akg-images | akg-images

Als 1940 Luftangriffe der Alliierten erstmals die Reichshauptstadt trafen, reagierte die NS-Führung nervös. Eilig wurde ein Bunkerbau-Sofortprogramm aufgelegt: Betonbauten schossen in Berlin aus dem Boden. Unter der Federführung der „Baugruppe Langer“ des Generalbauinspektors – einer von Albert Speer geleiteten Behörde – entstanden Normbunker für die Zivilverteidigung und hunderte Bauten, die militärische Ziele schützen sollten: Militär-, Flak, Nachrichten- und Kommandobunker.

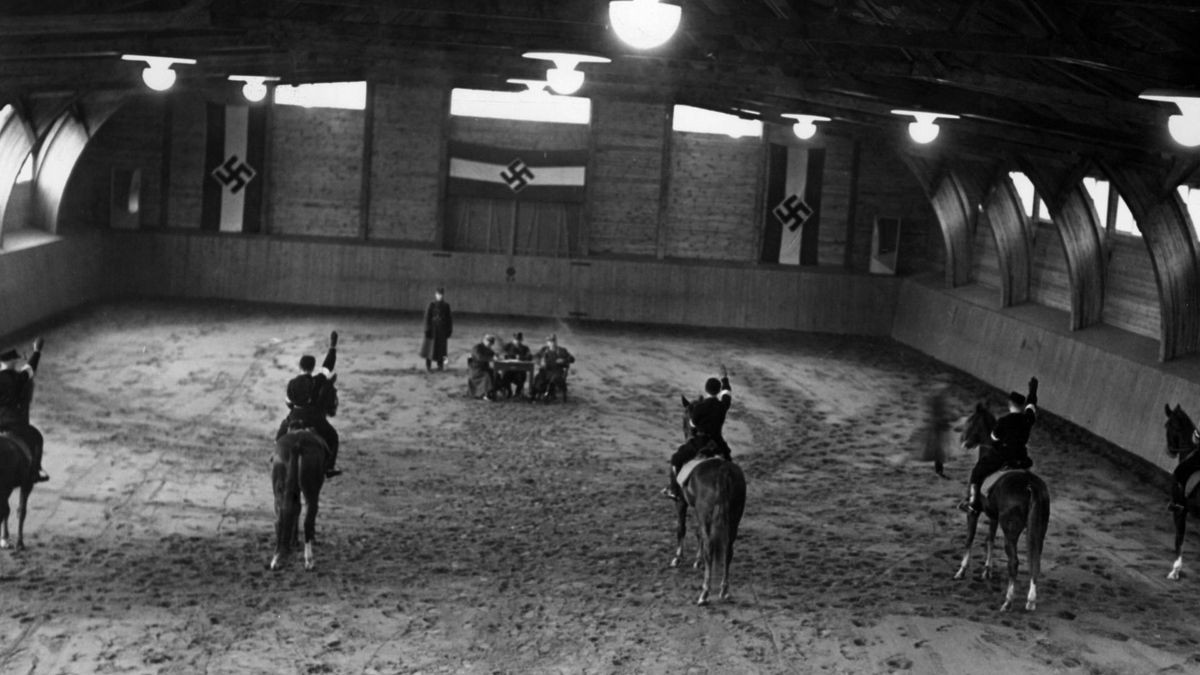

Berlin wurde von Norden bis Süden mit einem Netz von Schutzbauten überzogen – in der Innenstadt, aber auch in den Außenbezirken. Im Südwesten Berlins, im heutigen Bezirk Steglitz-Zehlendorf, wurden Kolosse errichtet wie der Bunker Heckeshorn auf der Wannsee-Insel, Hochbunker wie an der Eiswaldstraße und Sonderanfertigungen wie der als Wohnhaus getarnte Bunker Eiderstedter Weg. Einer der Schutzbauten, der in Nikolassee stand, war der versteckte Flachbunker an der Benschallee, der auf Gelände des Krummen Fenn unweit einer NS-Kaderschmiede – der „Reichs-Reiterführer-Schule“ am Gutshof Düppel – errichtet wurde. In der Grünanlage zwischen Benschallee und Andreézeile verborgen, würde er anfliegenden Bomberstaffeln – so die Hoffnung – kein markantes Ziel bieten.

Weltkriegsbunker Benschallee: Schutzbau der „ersten Welle“

NS-Kaderschmiede in der Nachbarschaft: Reitersportfest in der Reichsreiterführerschule der SA in Düppel, 1938. In der mit Hackenkreuzflaggen geschmückte Reithalle findet gerade die Dressurprüfung statt.

© picture alliance / SZ Photo | Scherl

Auf dem bewaldeten Baugrund an der Kreuzung Benschallee zum Königsweg, fast schon in Steinwurfweite zur Stadtgrenze, begannen Anfang der 1940er-Jahre Bagger den morastigen Boden für den Betonkoloss auszuheben. Auf einer Fläche von gut 600 Quadratmetern wurde ein mehrere Meter tiefer Aushub gegraben, um das massive Bunkerfundament einzubringen, über dem die Schutzzellen und die weiteren Bunkerräume errichtet wurden. Am Ende ragten nur noch Teile der massiven Schutzdecke und die Luft- und Zugangsschächte des Bunkers aus dem Boden.

Der Bunker gehörte zur „ersten Welle“ der während des Bunker-Sofortprogramms von 1940/1941 in Berlin errichteten Schutzbauten. Insgesamt waren es an die 1000 Anlagen, die gebaut wurden, wovon etwa 500 Flachbunker für einhundert bis dreihundert Personen in dicht besiedelten Wohngebieten entstanden. Die Schlüssel für die Bunkerkammern wurde bevorzugt an kinderreiche Familie aus der Umgebung vergeben. Für die älteren Anwohner oder auch zufällig Schutz suchenden Passanten gab es größere Räume mit Holzbänken. Der Einlass wurde durch Luftschutzpersonal geregelt. Wer nach Fliegeralarm die zumeist überfüllten Bunker nicht rechtzeitig erreichte, stand vor verschlossenen Türen.

Weltkriegsbunker Benschallee: So war der Bunker aufgebaut

Die Zellen der Schutzbunker waren mit dreistöckigen Betten ausgestattet: Die Aufnahme entstand am 3. Februar 2025 bei der Gedenkveranstaltung des Vereins Berliner Unterwelten zum Auftakt des Gedenkjahres «80 Jahre Kriegsende» in der Bunker- und Tunnelanlage unter der Dresdener Straße zwischen Berlin-Mitte und Kreuzberg.

© picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Bei dem Bauwerk an der Benschallee handelte es sich um einen vergleichsweise kleinen Flachbunker vom Typ 2D mit 18 Schutzkammern. Die Länge und Breite des Gesamtbauwerks betrugen rund 32 mal 19 Meter. Seine Längsseite war zur Straßenflucht Benschallee hin ausgerichtet. Im Inneren riegelten dicke Eisentüren mit Sichtlöchern die dahinterliegenden Schutzräume hermetisch ab. Vorbei an Sanitärräumen und der Bunkeraufsicht führten zwei parallele Gänge mit je sechs Kammern sowie einer Kammerzeile in der Mitte zum hinteren Ausgang. Dort gab es einen größeren Aufenthaltsraum, einen Sanitärraum, einen Heizungsraum, einen großen Sandfilter, Lüftungsgeräte und Schutztüren, die die zweite Schleuse des hinteren Notausgangs sicherten. Es gab Toiletten, einen Wasserzulauf und einen Generator für Elektrizität.

Die Schutzzellen des Bunkers waren als Schlafkammern mit einer Grundfläche von etwa sechs Quadratmetern ausgelegt, in denen jeweils zwei dreistöckige Betten standen. Die Rettungswege im Bunker wurden mit im Dunkeln leuchtender Farbe gekennzeichnet. So konnte Fluchtwege auch bei einem Totalausfall der Bunkertechnik noch genutzt werden. Die Deckenstärke betrug 1,40 Meter; die Wandstärke aus massiven Stahlbeton 1,80 Meter. Mehrere seitliche Zugänge führten über Treppen in die unter dem Straßenniveau liegenden Räumlichkeiten des Schutzbauwerks.

Weltkriegsbunker Benschallee: Verstärkte Angriffe auf Berlin seit 1943

Als sich in den letzten Kriegsjahren die Bombenangriffe auf Berlin verstärkten, wurden bomben-, trümmer- und splittersichere Luftschutzbauten als Zuflucht für die Bevölkerung immer wichtiger. Sirenen, gepackte Koffer und Nächte in dichtgedrängten Schutzbunkern gehörten zum Alltag in der Reichshauptstadt. Das Schutzbauwerk in der Benschallee rettete mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Menschenleben – denn mit den schweren Bombenangriffen, die auch den Südwesten Berlins seit 1943 trafen, wurden auch Gebäude in der Umgebung des Bunkers getroffen.

Besonders verheerend war für den Südwesten Berlins der Angriff in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1943 – die sogenannte Lankwitzer Bombennacht. Ein fehlgeleiteter Angriff, der eigentlich dem Stadtzentrum Berlins galt, bedeutete das Ende des bis dahin bekannten Lankwitz. Ein Hagel aus Sprengbomben, Luftminen und Brandbomben ging über dem Stadtteil nieder. Aus 727 britischen Flugzeugen fielen Bomben; Lankwitz wurde zu 85 Prozent zerstört.

Weltkriegsbunker Benschallee: Übergabe des Bunkers im April 1945

Schlacht um Berlin: Sowjetische Kampfflugzeuge überfliegen Berlin im Frühjahr 1945.

© picture-alliance / akg-images | akg-images

Im Frühjahr 1945 erreichten Verbände der Roten Armee die Stadt und lieferten sich ein Wettrennen um die Einnahme Berlins. Vom Norden rückte Marschall Georgi Schukow (1896–1974) mit Verbänden der 1. Weißrussischen Front von Marzahn aus in Richtung Innenstadt vor. Im Südwesten drangen Truppen von Marschall Iwan Konew (1897–1973) in das Stadtgebiet vor. Rund um den Bunker Benschallee waren Flak-Großbatterien in Stellung gebracht worden – eine unmittelbar in Sichtweite auf dem Düppeler Feld. Doch das beständige Abwehrfeuer nutzte nichts mehr.

Die Bombenangriffe der Briten und US-Amerikaner wurden im April 1945 eingestellt, um die sowjetische Bodenoffensive zu ermöglichen, der eigene Bombardements aus der Luft und Artillerieschläge vorausgingen. Die meisten der Berliner Bunker wurden kampflos übergeben. Wenige Wochen später war die Schlacht um Berlin beendet. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 wurde durch die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht der Zweite Weltkrieg in Europa beendet. Die unzähligen Luftschutz- und Militärbunker in Berlin waren funktionslos geworden.

Weltkriegsbunker Benschallee: Sprengung von Berlins Bunkern nach dem Krieg

Die meisten der Berliner Bunker wurden gesprengt, nicht so der Bunker an der Benschallee. Die Fotografie zeigt die Sprengung des Bunkers der Gauleitung der NSDAP in der Mauerstraße (Berlin-Mitte), der in die Ruine der Dreifaltigkeitskirche eingebaut worden war: Einfüllen der Sprengladung in die Bohrlöcher.

© picture alliance / akg-images | akg-images

Nach Kriegsende wurde bis 1948 über die Hälfte der Bunker und Luftschutzstollen Berlins im Rahmen der Entmilitarisierung durch die Alliierten abgebaut oder gesprengt. Die Zivilbevölkerung reagierte mit Unverständnis: Schließlich gehörten die Bunker in manchen Stadtteilen zu den wenigen noch intakten kommunalen Bauwerken. In den ersten Nachkriegsmonaten fanden in ihnen ausgebombte Familien, Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge und Kälteopfer einen Unterschlupf. Für die Beseitigung der Stahlbetongiganten waren Tonnen an Sprengstoff nötig.

Überall in der Stadt detonierten Sprengladungen – doch viele der Betonkolosse hielten den Abrissmaßnahmen stand; manche wurden kurzerhand zugeschüttet oder erhielten eine zivile Funktion als Notunterkunft oder als Lager für Lebensmitteln, Hausrat oder von Mitteln des täglichen Bedarfs. Manche Bunker dienten der Einlagerung von Gütern der Senatsreserve. Auch der Bunker an der Benschallee, der nun im US-amerikanischen Teil der geteilten Stadt lag, wurde in der Nachkriegszeit nicht gesprengt, sondern als behelfsmäßiges Lager genutzt – doch statt Lebensmittelkonserven stapelte sich bald ein brisanterer Vorrat in den ehemaligen Schutzzellen des Bunkers am Stadtrand.

Weltkriegsbunker Benschallee: Lost Place seit Ende der 1940er-Jahre

Der Flachbunker an der Benschallee diente als Depot zum Einlagern von Sprengstoff und Munition. Zur Katastrophe kam es in der Nacht vom 3. zum 4. November 1949, als sich in der Anlage eine heftige Detonation ereignete. „Aus dem Bunker drangen schwarze Rauchwolken“, berichtete die Berliner Zeitung am Folgetag: „Zahlreiche Bewohner, von der Detonation, den Brandwolken und der darauf einsetzenden Unruhe durch Einsatz von Polizei und Feuerwehr verängstigt, begaben sich in die Luftschutzkeller.“ Auto- und Bahnverkehr wurden gesperrt.

In einem Umkreis von einem Kilometer seien die umliegenden Häuser evakuiert worden, erfuhren die Leser der Ostberliner Zeitung, die Polizei verweigere jegliche Stellungnahme, ein Reporter des Tagesspiegels sei gewaltsam am Fotografieren am Unglücksort gehindert worden. Um das Feuer im Bunker einzudämmen, setzte die Feuerwehr ein Großaufgebot ein: „Mehrere Feuerlöschzüge setzten den brennenden Bunker unter Wasser, da neue Explosionen befürchtet wurden. Nach fünfstündiger Arbeit gelang es der Feuerwehr zu verhindern, daß weitere mit Sprengstoffen angefüllte Kammern explodierten und der ganze Bunker in die Luft flog.“

Weltkriegsbunker Benschallee: Diente der Bunker als US-Waffendepot?

Für Übungen und zur Abschreckung lagerte die US-Armee eine große Menge an Waffen und Sprengstoff in Westberlin. Immer wieder kam es zu tödlichen Unfällen. Das Foto zeigt GIs der Berliner US-Brigade, die mit Panzerunterstützung 1976 die Mobilität ihrer Verbände im morgendlichen Berufsverkehr proben.

© picture alliance / Konrad Giehr | Konrad Giehr

Was genau, in dem Bunker an der Benschallee eingelagert war, lieferte in den nächsten Tagen Anlass zu Spekulationen. Nach offiziellen Stellungnahmen hatten private Westberliner Sprengfirmen und die Feuerwehr in den Räumen des Bunkers größere Mengen Sprengstoff eingelagert, die aus unerfindlichen Gründen Feuer fingen. Nur ein Teil der weitaus größeren Bestände waren explodiert. Weil bei den Ermittlungen aber auch die US-Militärpolizei zugegen war, die Behörden den Unglücksort abschirmten und anfänglich die Presseerstattung behinderten, stand schnell der Verdacht im Raum, dass an der Benschallee im Geheimen Waffen- und Munitionsbestände der US-Armee eingelagert worden seien. Ein Polizist, mit Einblick in die Bunkerräume, sprach damals von 20 Tonnen an Munition, Waffen und Sprengstoffen.

Dass der Weltkriegsbunker Benschallee bis 1949 als US-Munitionsdepot genutzt wurde, und die Bunker-Explosion durch unsachgemäße Lagerung von Granaten- und Munitionsbestände ausgelöst wurde, scheint nicht gänzlich unbegründet gewesen zu sein, denn in den Folgetagen inspizierten US-Offiziere noch nutzbare Bunkeranlagen im amerikanischen Sektor und prüften ihre Tauglichkeit als Waffen- und Munitionsdepots. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden in den britischen und US-amerikanischen Sektoren Berlins große, militärisch abgeschirmte Anlagen errichtet, die als geheime Waffen- und Sprengstoffdepots dienten – beispielsweise das Munitionsdepot Dachsberg im Grunewald oder das „Jagen 92 Ammunition Depot“.

Weltkriegsbunker Benschallee: Ex-Luftschutzanlage wurde zubetoniert

Der ausgebrannte Bunker an der Benschallee wurde nach der Brandkatastrophe Ende der 1940er-Jahre nicht mehr als Lagerraum genutzt. Nachdem sich buchstäblich der Rauch über dem Bunker verzogen hatte und die mit Löschwasser gefluteten Räume wieder begehbar waren, wurden die hochexplosiven, aber kaum noch verwendbaren Kampfmittel unter Ausschluss der Öffentlichkeit geräumt und der unterirdische Betonkoloss versiegelt.

Aufnahmen des Bunkers aus den 1970er-Jahren zeigen die versperrten Zugänge zu dem massiven Ex-Luftschutzobjekt: Man hatte sie zubetoniert; der Bunker war nicht mehr betretbar – nur noch die aus dem Bauwerk herausragenden Schächte mit Luftschlitzen boten für Vögel und Fledermäuse einen willkommenen Zugang, um in den dunklen, labyrinthischen Gängen, ungestörte Nist- und Ruheplätze zu finden. Noch waren in dem Lost Place-Bunker die phosphoreszierenden Inschriften aus der Nazizeit zu finden: „Nicht rauchen“ und „Ruhig bleiben!“ stand an den Wänden zu den Schutzzellen, doch Betreten sollte das Jahrzehnte lang vor sich hindämmernde Bauwerk aus Kriegstagen niemand mehr. Unklar ist, wie viel Ausstattung, Bunkertechnik und Objekte aus der Kriegs- und Nachkriegszeit in den versiegelten Bunkergängen zurückgelassen wurden.

Weltkriegsbunker Benschallee: Teilabriss in den 1980er-Jahren

Trotz heftigen Widerstandes aus der Berliner Bevölkerung baut die US-Armee 1978 Wohnungen für 250 Armeeangehörige im beliebten Ausflugsgebiet Berlin-Düppel. Blick auf die Baustelle am 15. November 1978. In der Folge der Bauprojekte wird ein Teil der Bunkeranlage Benschallee Mitte der 1980er-Jahre abgerissen

© picture-alliance / Chris Hoffmann | Chris Hoffmann

Mitte der 1980er-Jahre näherte sich erneut schweres Gerät der Waldfläche an der Benschallee. Östlich des Bunkers hatten die Amerikaner Ende der 1970er-Jahre eine ihrer zivilen Anlagen für Militärangehörige errichtet: die Wohnsiedlung Düppel an der Lloyd-G.-Wells-Straße, die nach dem Abzug der Alliierten in den 1990er-Jahren überwiegend leer stand.

Zwischen den Sport- und Tennisplätzen an der Lissabonallee, auf denen heute die Anna-Essinger-Schule samt Kita zu finden ist, und den neu errichteten fünfgeschossigen Wohnbauten der Düppler Siedlung, war das ehemalige Militärobjekt auf der bewaldeten Grünfläche ein störendes Element in den Augen der neuen Anrainer. Der oberirdische Teil des Bunkers mitsamt der Schutzdecke und den Bunkerzugängen wurde zertrümmert und abgetragen; der übrige Teil der Schutzanlage mit Erde verschüttet. Seit Mitte der 1980er-Jahre schlummern die Überreste der Bunkerruine nahe der Stadtgrenze unzugänglich im Boden.