“Das Deutsche Volk”: Die Kinder sind tot, der Schmerz ist da | ABC-Z

Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau bei einem rassistischen Anschlag neun junge Menschen ermordet, weil sie nicht aussahen, wie sich der Täter Deutsche vorstellte: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Damals war Hanau für kurze Zeit von Scheinwerfern aus aller Welt und insbesondere Deutschland angeleuchtet worden, das in der Folge intensiv mit der Justierung seines Selbstbildes befasst war. Horst Seehofer erklärte den Kampf gegen Rassismus zur “Staatsräson”, Christian Lindner fand, dass dieser Anschlag “uns allen” gelte, Frank-Walter Steinmeier wollte an der Seite “aller Menschen” stehen, die durch Rassismus bedroht würden.

Nun, fünfeinhalb Jahre später, erscheint der Dokumentarfilm Das Deutsche Volk von Marcin Wierzchowski, welcher von der Zeit danach erzählt, der Zeit also, als die Scheinwerfer langsam ausgingen und die Leute, die Angehörigen der Ermordeten, allein in ihren Wohnzimmern saßen und versuchten, irgendwie klarzukommen. Der Film ist schwarz-weiß, wodurch das Gezeigte sofort historisch wirkt, außerdem erinnert man sich auf diese Weise permanent an die Ab- und gleichzeitige Anwesenheit von etwas: Die Kinder, die Freunde sind tot, der Schmerz ist da. Es gibt keine Musik, nur manchmal stellt Wierzchowski leise Fragen aus dem Off, hin und wieder ist es einfach still.

Der Fokus liegt folglich eben nicht auf dem Täter und der Ausdeutung seiner Psychopathologien, man sieht stattdessen die Angehörigen, welche Wege sie finden, um weiterzumachen. Emiş Gürbüz etwa, die Mutter des erschossenen Sedat Gürbüz, hält ein Handy in die Kamera, das Handy ihres Sohnes, das sie, so erklärt sie, immer auflade, nie sei es ausgegangen, kein einziges Mal. Kurz danach sieht man den Vater, Selahattin Gürbüz, allein in einem Zimmer stehen, vor einer Wand mit Fotos von seinem Sohn. Er hält ein Paar Sneaker von Hugo Boss in der Hand, betrachtet sie, unverwandt und zärtlich, die Stirn in Falten gelegt, die Mundwinkel zeigen nach unten. Er riecht daran und sieht aus wie jemand, der nicht weinen will, aber muss, aber nicht kann.

Piter Minnemann weint nicht mehr, er boxt und betet. Er war am 19. Februar abends an einem der Tatorte, der Arena Bar, und überlebte nur durch Glück. Einmal sagt Minnemann dann in die Kamera, dass er sich schon gewünscht habe, er wäre auch erschossen worden. Er versteht nicht, warum seine Freunde tot sind, er aber nicht. Ihm will auch der absurde Vorgang einer Beerdigung nicht in den Kopf (Loch graben, da kommt toter Mensch rein, Erde drauf). Er war vorher noch nie bei einer Beerdigung, erst nachdem seine Freunde umgebracht wurden.

Weinen, nicht weinen, weiterkämpfen

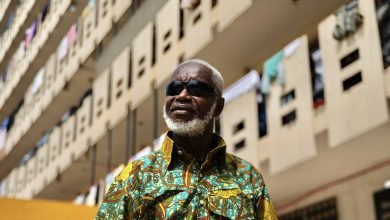

Das Deutsche Volk zeigt auch immer wieder Niculescu Păun, den Vater des getöteten Vili Viorel Păun. Er steht im Zimmer seines Sohnes und küsst dessen blutverschmierte Kleidung aus der Tatnacht. Er hat ihm das schönstmögliche Grab machen lassen und sogar erreicht, dass in Rumänien, dem Herkunftsland der Familie, eine kleine Straße nach Vili Viorel benannt wurde.

Handy aufladen, beten, boxen, küssen, weinen, nicht weinen und: kämpfen. Denn dieser Film schaut den Eltern, Geschwistern, Freunden der Ermordeten auch dabei zu, wie sie sich unaufhörlich auseinandersetzen, mit Deutschland, seinen Behörden und Instanzen, um Antworten zu bekommen auf jene Fragen, die das Land, welches nach dem Anschlag so unbedingt an ihrer Seite stehen wollte, ihnen schuldig blieb. Warum hat es zum Beispiel so lange gedauert, bis die Eltern vom Tod ihrer Kinder erfuhren? Warum war die Hanauer Notrufzentrale nicht durchgängig besetzt gewesen? Warum war niemand ans Telefon gegangen, als Vili Viorel Păun die Polizei anrief? Wie konnte es sein, dass 13 der 19 SEK-Beamten, die in der Tatnacht im Einsatz waren, Mitglieder einer rechtsextremen Chatgruppe waren? Warum brauchten die Beamten dann so lange, um den Täter zu finden? Deswegen? Warum war der Notausgang der Arena Bar, durch den sich zumindest einige der Opfer hätten retten können, verschlossen? Warum wurde das Verfahren in dieser Sache wieder eingestellt? Und warum waren es nach dem 19. Februar 2020 zentral die Angehörigen der Ermordeten, die auf Aufklärung drangen, und nicht der deutsche Staat, seine Behörden?

Es gibt immer wieder Szenen in Das Deutsche Volk, in denen sich Vertreter jenes Staates und die Angehörigen der Ermordeten direkt gegenüberstehen, bei Gedenkveranstaltungen, Aufarbeitungsversuchen. Dabei schauen alle betroffen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Doch die Frage, um die es im Kern geht, ist immer die gleiche: Was ist das, dieses deutsche Volk? Wer darf dabei sein?

“Das Deutsche Volk” läuft in deutschen Kinos.