Depression Hairstyle: Mode und mentale Gesundheit – Stil | ABC-Z

Über Instagram geisterten zuletzt vermehrt Frisuren, die man dort eigentlich bisher nicht gewohnt war: mit fettigen Ansätzen, verknoteten Zöpfen und ungekämmten Haaren. Allerdings waren das nicht Ergebnisse von drei Tagen ohne Dusche oder Kamm, sondern aufwendige Stylings, getragen von Models auf der Mailänder Fashion Week. Diese Looks, mit denen sie bei den vergangenen Schauen über den Runway gingen, wurden online schnell „Depression Hairstyle“ genannt. Gigi Hadid, eines der bekanntesten und bestverdienenden Models der Welt, war mit verfilzten Strähnen bei der Prada-Show zu sehen – das empfanden viele als Provokation.

Denn die Botschaft, die in den zerzausten Strähnen vermeintlich mitschwang, war: Diese Frauen haben keine Kraft, sich zu pflegen oder zu funktionieren. Ungewaschene Haare und leicht verwahrloster Eindruck sind schließlich durchaus reale Begleiterscheinungen psychischer Erkrankungen, unter denen die echten Betroffenen leiden. Auf die Idee, solche Symptome als Fashion-Statement zu labeln, würden Erkrankte selbst wohl nicht kommen. Und doch ist der Begriff vom „Depression Hair“ nun in der Welt.

Hinter dem Phänomen steckt mehr als ein kurzlebiger Laufsteg-Gag oder die Laune eines von der ewigen Perfektion gelangweilten Stylisten. Schon länger tauchen immer mal wieder Trends in der Fashionbranche auf, die Begriffe oder Aspekte aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen als ästhetische Vorlage nehmen. Junge Frauen laufen mit T-Shirts mit der Aufschrift „More espresso less depresso“ durch die Straßen, Promis mit tränenverschmierter Mascara über den roten Teppich. Auf Social Media kullern mittlerweile auch häufig mal richtige Tränen – natürlich perfekt inszeniert und zusammengefasst unter dem Hashtag „cryingselfie“. Fragen bleiben: Warum wollen Menschen aussehen, als ginge es ihnen gerade nicht gut? Ist es ein Hinweis auf echte Erschöpfung oder doch ein bloßes Fashion-Statement? Um das zu beantworten, muss man die verschiedenen Stilrichtungen trauriger Inszenierung unterscheiden.

Da wäre zum einen die Sad-Girl-Ästhetik: mysteriös-melancholische Instagram-Bilder, auf denen sich junge Frauen in einem Mix aus femininen Kleidern und Oversized-Pullovern zeigen, die sie besonders schmal und klein erscheinen lassen. Zum Prototyp-Sad-Girl gehören Zigaretten als Accessoire, Lana Del Rey als Soundtrack, die Glorifizierung des Alleinseins und eine weltverlorene Emo-Pose. Ihre erste Hochphase hatten die traurigen Mädchen in den 2010er-Jahren auf Tumblr, jetzt sind sie auch auf Tiktok zu finden.

Dann gibt es den „Heroin Chic“, der mit seinen hohlen Wangen, Augenringen und abgemagerten Körpern schon in den Neunzigerjahren für Aufsehen sorgte, lange als Sinnbild einer gefährlichen Ästhetisierung von Krankheit galt und sich heute in Form von extrem dünnen Models wieder zurück in die Sehgewohnheiten drängt. Erst kürzlich wurden in Großbritannien zwei Werbebilder von Zara verboten, weil die Models mit unnatürlich hervorstehenden Schlüsselbeinen darauf zu „ungesund“ wirkten.

Dazu kommt die stilistische Lust an Tränen, es wird überall geweint – zumindest scheinbar. Influencer erklären in Tutorials, was es für den Look braucht: roten Lidschatten und feucht schimmernden Gloss unter den Augen, schon sieht es aus, als hätte man einen starken, emotionalen Moment. Die Sängerin Doja Cat zeigte sich bei der Met Gala 2024 mit effektvollen schwarzen Schlieren, die sich über ihre Wangen zogen. Lächeln kann ja jeder auf dem roten Teppich.

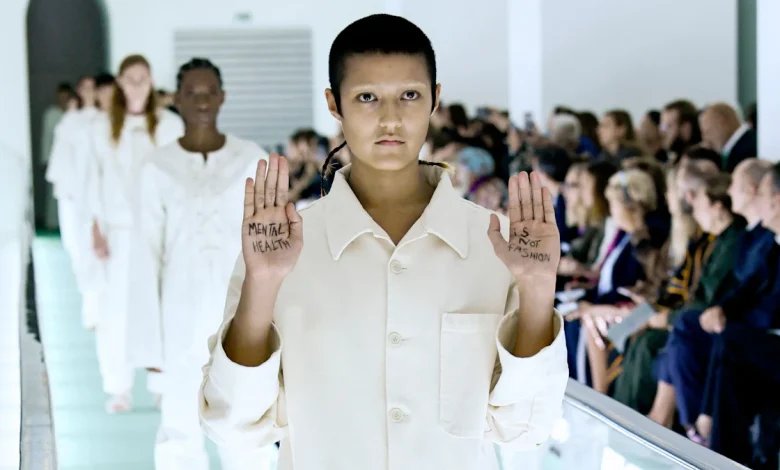

All diese Looks scheinen also einen Zustand der aktuellen Gesellschaft zu spiegeln: Mentale Gesundheit ist in den vergangenen Jahren von einem Rand- zu einem Massenthema geworden. Es gibt noch Stigmata, aber immer weniger Tabus. Rufe nach Awareness werden lauter, Influencer machen ADHS zu ihrem Hauptthema, Bücher rund um Depressionen füllen ganze Regale. In Filmen und Serien werden psychische Erkrankungen längst explizit thematisiert. Es gibt sogar ein Fashionlabel, das sich als „Mental Health Culture Brand“ versteht: „Ebit – Enjoy being in transition“. Der Gründer Simon Whitehouse war früher Geschäftsführer bei JW Anderson, jetzt will er mit Kollektionen und Marketing die Aufmerksamkeit für das Thema stärken. Bei Ebit haben die meisten Models tatsächlich psychische Probleme, die gezeigten Entwürfe haben meist offene Kanten und betont lose Fäden, die Instagram-Posts sind mit realen Dialogen von Social Media versehen, die den täglichen Kampf gegen die inneren Dämonen vieler Menschen abbilden sollen.

Die Mode macht also sichtbar, was allerorten öffentlich verhandelt wird. Denn sie ist immer auch ein Spiel mit der Gegenwart: Sie greift gesellschaftliche Strömungen auf, spiegelt, überspitzt, positioniert sich dagegen. Dieses Spiel funktioniert in beide Richtungen. Mode reagiert auf den Zeitgeist – und hat dann auch wieder das Potenzial, ihn selbst zu formen. Gerade sieht man das besonders darin, dass mentale Erschöpfung nicht mehr versteckt wird, sondern in Bilder übersetzt wird, die interessant, aber nicht verstörend wirken und die auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ist die Ästhetik einer Gesellschaft, die ihre Erschöpfung zur Schau stellt, ohne sich jedoch wirklich nachhaltig damit zu befassen.

Mode verwandelt zutiefst persönliche Empfindungen in ein Produkt, eine psychische Krise in ein flottes Zitat. Besonders plakativ wird das bei Slogan-Shirts, von denen derzeit in bunten Buchstaben gerne mal ziemlich eindeutige Diagnosen leuchten. Slogans wie „Depressed Summer“ oder „Anxiety“ inszenieren psychische Krankheiten ironisch und beiläufig, gewissermaßen als Statusmeldung. Hi, ich bin heute depressiv!

Solche Printshirts lesen sich einerseits als Zeichen der Enttabuisierung und des Wunsches nach Authentizität: Wer seine Diagnose auf einem T-Shirt zur Schau stellt, muss sich augenscheinlich nicht dafür schämen. Was wie ein Befreiungsschlag wirkt, läuft andererseits aber auch Gefahr, psychische Erkrankungen zu verharmlosen und in ein Accessoire zu verwandeln, das nach Belieben an- und abgelegt werden kann. Genau an diesem schmalen Grat entzündet sich die Debatte: Dürfen nur Betroffene solche Begriffe tragen, oder ist so ein Mode-Slogan gerade dann wirksam, wenn er Themen plakativ inszeniert und auch ohne wirkliche Diagnose in den Mainstream trägt?

Man könnte den „Depression Chic“ natürlich auch nur als Rebellion lesen: Gegen die makellosen Gesichter von Instagram. Gegen den Druck, ständig optimiert und leistungsfähig zu wirken. Fettige Haare und verschmierter Kajal als Zeichen des Nicht-Mitspielens und bewusstes Unterlaufen der Hochglanz-Logik. Aber diese Rebellion ist rein performativ. Sie funktioniert nur dort, wo sie sicher ist. Wer mit fettigem Haar bei Prada auf dem Laufsteg steht, ist immer noch ein Supermodel, normschön, wohlhabend, von Designern inszeniert. Es ist nur der Anschein eines Kontrollverlustes, ein kalkulierter Bruch mit dem Perfektionszwang – keine echte Sichtbarmachung von etwas, das sonst im Verborgenen bleibt. Gesunde spielen Kranke – eine fragwürdige Marotte. Auf die Spitze trieb das Gucci im Jahr 2019, als bei einer Show des Labels Models in Zwangsjacken – starr ins Leere blickend – durch die Menge glitten. Gucci erklärte, darauf aufmerksam machen zu wollen, dass der Mensch sich von gesellschaftlichen Normen und Zwängen befreien solle. Das Gruselbild der Psychiatrie dafür zu nutzen, wirkte dann doch recht abseitig – das Model Ayesha Tan Jones protestierte damals schon live während der Show gegen diese Inszenierung und erzeugte damit mehr Aufmerksamkeit als die Zwangsjacken selbst.

Mode kann provozieren oder ironisieren und Debatten sichtbar machen, auch ohne sie zu lösen. Sie kann, muss aber nicht den Anspruch haben, politisch zu sein. Doch sie muss aushalten, nicht nur in ihrer Schönheit, ihren Farben und Formen, sondern eben auch in ihren Haltungen bewertet zu werden. Besonders dann, wenn die Idee einer Message in ein altes Stigma und Klischees kippt, so wie bei Gucci.

Was in der Mode wie ein Spiel mit der Authentizität wirkt, berührt in Wirklichkeit einen wunden Punkt: Psychische Erkrankungen sind keine Pose, sondern für Millionen Menschen Alltag. Wenn ihr Bild zur stilisierten Metapher wird, kann das zwar Aufmerksamkeit schaffen – aber auch verdrängen, wie ernsthaft diese Krisen sind. Designer, Stylisten und Marken haben Macht, sie formen nicht nur Trends, sondern prägen auch Vorstellungen von Normalität. Wenn Depression zum Look wird, droht sie zur Chiffre zu verkommen – ein dekoratives Element, das jeder nach Belieben an- und ausziehen kann, ohne Bezug zur Realität.

Zugleich bedient die Inszenierung ein Vorurteil, das durch einen offeneren wie offensiveren Umgang psychisch Erkrankter nur noch gewachsen ist: dass Betroffene eigentlich nur Aufmerksamkeit suchen und ihr Leiden deshalb performativ ausstellen. So macht die Mode das Problem doppelt groß – sie ästhetisiert und romantisiert Leid optisch und schiebt es zugleich in die Ecke des Gespielten. Vielleicht zeigt sich darin ein Paradox unserer Gegenwart: Wir wollen sichtbar machen, was lange tabu war, aber am liebsten in einer Form, die hübsch anzusehen ist. Für wirklich Betroffene bleibt das ein schmerzhafter Widerspruch.