Spielfilm „Der Spatz im Kamin“: Worte wie Waffen | ABC-Z

Ramon Zürchers Spielfilm „Der Spatz im Kamin“ inszeniert ein Familiendrama als sinfonisches Werk. Mit teuflischer Präzision geht es ins Freie.

Im Film „Der Spatz im Kamin“ ist Familie gleich Horror Foto: Salzgeber

Da ist nicht nur der Spatz im Kamin. Da sind auch: die Katze in der Waschmaschine, die Ratte auf dem Fensterbrett, der Hund, der von irgendwo unten und/oder hinten ins Bild hineinbellt. Da sind die Raupen, die sich dann zu wunderschönen Schmetterlingen entpuppen. Die Glühwürmchen, die als grelle Lichtpünktchen durchs Dunkle fliegen, was hinreißend ist, aber sie sind auch sehr giftig.

Da ist allerlei Zusatzgetier, dieser Film ist ein Zoo, letzter Teil einer Trilogie der Tierfilme, so hat Regisseur Ramon Zürcher es selbst erklärt. Die ersten beiden: „Das merkwürdige Kätzchen“ (das Langfilm-Debüt von 2013, noch an der Filmhochschule DFFB entstanden), „Das Mädchen und die Spinne“ (Zürchers zweiter Film, acht Jahre später). Und nun also das.

Für die Hunde, sagt eine der Figuren einmal, gibt es gar keine Menschen. Sie denken, dass wir auch Hunde seien, ganz ihresgleichen. Hunde jedoch haben nicht das Mittel, mit dem der Mensch den Menschen am tiefsten verletzt: die Sprache. Und Virtuosen der Verletzung durch Worte sind hier, in diesem Film und in diesem Haus, als Familie zusammengesperrt.

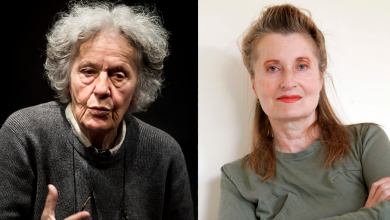

Im Zentrum ist die Mutter, von Maren Eggert mit verkniffener Miene und verkniffenem Körper gespielt

Im Zentrum Karen, die Mutter, von Maren Eggert mit verkniffener Miene und verkniffenem Körper gespielt; und wenn sie die zusammengebundenen Haare später öffnet und ein luftiges Kleid trägt, ist das nicht unbedingt ein Signal der Befreiung. Auch wenn der Film an dem Punkt gemeinsam mit ihr ziemlich abdreht und sich so etwas von der bis dahin alles dominierenden Anspannung löst. Oder verwandelt, man gelangt in Gefilde, die nicht mehr so ganz wirkliche sind.

Was die Mutter und ihre Töchter Johanna (Lea Zoe Voss) und Christina (Paula Schindler) und ihren Sohn Leon (Ilja Bultmann) verbindet, ist Hass. Ausgesprochener Hass, denn man wünscht sich gegenseitig in Sätzen, die man wie Messer zückt oder wie Giftpfeile abschießt, den Tod.

Manchmal kommt das Geburtstagskind Markus (Andreas Döhler) dazwischen, der Vater der Kinder und Ex der Mutter, der sich durch die Räume bewegt, als könnte er mit jedem Wort, nein, durch seine bloße Anwesenheit schon, etwas – Tier, Mensch, Gefühle – verletzen. Jule (Britta Hammelstein) dagegen, die Schwester von Karen, agiert in zugewandterem, manchmal gar zärtlichem Register, sodass die Atmosphäre im Raum, den sie betritt, freundlicher wird.

Wenn die Tür des Hauses aufsteht, dann kann es atmen, das wird gleich zweimal gesagt. Freilich gibt der Sauerstoff womöglich nur dem Feuer, das hier toben will, Nahrung. Oder es kommt Liv (Luise Heyer) herein, vom Gartenhaus nebenan, in das sich einst die Mutter von Karen und Jule zurückzog, und wo sie sich mit ihrer Liebhaberin traf. Liv ist eine sanfte Unruhestifterin: Biologin, die böse Kunde vom Natürlichen bringt. Oder sie geht mit Markus ins Bett. Was hier los ist, in diesem Haus, was hier umgeht an Traumata zwischen diesen einander nahestehenden Menschen, ist, mit einem Wort: ein ziemlicher Horror.

Die Szenerie und Machart des Films ist einerseits der von Ramon Zürchers ersten Filmen ähnlich. Scharf sind die Kanten der Bilder von Kameramann Alex Hasskerl, und mindestens so viel, wie man in jeder Einstellung sieht, passiert auch im Off: Man hört, mal mehr, mal weniger deutlich, nicht im Bild, ein Bellen, Zwitschern, Sprechen aus einem kategorischen Draußen.

Auch die Musik von Balz Bachmann macht, meist eher im Hintergrund, ganz eigene Sachen. Bis sie laut in den Vordergrund knallt. Aber während „Das merkwürdige Kätzchen“ und „Das Mädchen und die Spinne“ eher Kammerstücke waren, ist „Der Spatz im Kamin“ nun ein vollends sinfonisches Werk.

Man weiß nie so ganz, was gespielt wird

Es ist wirklich erstaunlich, wie Zürcher hier aufdreht. Manches an den Psychodramen, die aufgetischt werden, ist schon ziemlich drüber. Es ist ein Horrorfilm voller Brutalitäten, der Körper wie auch der Psychen, aber immer wieder auch mit ganz eigener komischer Note. Und Idyllen dazwischen. Sehr unrein, man weiß nie so ganz, was gespielt wird, welche Wendung die Beziehungen nehmen. Und welche Wendung der Film.

Nur dass Ramon Zürcher (auch: Buch und Schnitt) sein tolles, mit jeder Bewegung – und wichtiger: Nicht-Bewegung – der Mienen und Körper auf Millimeterpapier arbeitendes Ensemble und jedes Detail jeder Einstellung im Griff hat, das sieht man und spürt man.

Und verblüffend, dass dieser Kontrollwahn zwar einerseits mit dem horrenden Zwangsverhalten der Figuren korrespondiert. Dass er aber andererseits auf der ästhetischen Ebene etwas sehr Befreiendes hat. „Der Spatz im Kamin“ ist ein Film wie ein Uhrwerk, nur dass er sich mit teuflischer Präzision ins Freie bewegt. Nicht unbedingt eine Freiheit für Karen, deren Geheimnis Maren Eggert bis zuletzt zu wahren versteht. Aber eine Freiheit der Form, die enorme Risiken eingeht. Hätte alles schrecklich schiefgehen können. Aber weil es gelingt, kommt man ins Staunen hinein und nicht mehr heraus.